お尻にも顔がある悪魔VS聖人ー見えないものをどう描くか?画家の試行錯誤の結晶(作品)②ー

今日も生きてます。

神話や聖書、物語の中に登場するキャラクターの中には、視覚的にどうやって表現するんだ?というものもあります。

陳容画「九龍図巻」

例えば伝説上の生き物で良く描かれる龍の姿の特徴は…

龍の外見

鱗は鯉、角は鹿

頭は駱駝、眼は兎(又は鬼)、首は蛇

腹は蜃(しん)

※蜃(しん)は、蜃気楼を作り出す伝説の生物。

爪は鷹、手は虎、耳は牛

口辺に長髯をたくわえている

現実に存在している生き物の組み合わせなのでなんとかなりそうと思いきや、おなかの部分は「蜃」という伝説上の生き物の部位でできているので龍のイメージを描くハードルが上がりますよね。

(というか伝説の生き物の外見の説明に、他の伝説の生き物を引用するなんて反則だぜ。)

文字としては書けるけど、描くのは難しいものです。

前回のブログでは旧約聖書の中に出てくる描くのにはハードルが高いキャラクター「目がたくさんついた異形の天使ケルビム」と、「楽園で人間をそそのかした手足がある蛇」について取り上げました。

今日も画家が想像力を極めて視覚化した、物語の中の「異形の悪魔」「怪物」を取り上げていきたいと思います。

ミヒャエル・パッハー画「聖ヴォルフガングと悪魔」/「聖アウグスティヌスと悪魔」

出典:あやしいルネサンス((池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)

絵画の中には聖人と悪魔が描かれています。

悪魔を見てみると、手足があるものの人間とは全く違う風貌です。

鹿の角、コウモリの翼、牛の尾…足には蹄がありますね。

背骨もごつごつと浮き上がっています。

そして特に奇異なのがおしりのお顔!

しかもおしりの穴が口になってますね。これは肛門が第二の口として機能する悪魔の奇怪な特徴を示しているそうです。

そしてこれは何が描かれた絵画なのか?と調べてみると、この作品の題名を「聖ヴォルフガングと悪魔」としている書籍と、「聖アウグスティヌスと悪魔」としている本があり、題名によってこの作品が何を描いているのか解釈が違うようです。

どちらにしても聖人VS尻悪魔の絵画です。

題名を「聖ヴォルフガングと悪魔」とする場合の絵画の解釈

絵の中で立派な衣装を着ている聖人は聖ヴォルフガング。

聖ヴォルフガングはドイツ南東部の都市、レーゲンスブルクの司教です。この司教には伝説があります。なんとそれは悪魔と契約したというもの。

なぜ悪魔と契約したかというと、聖堂との建設を助けてもらうためです。その代わりに完成した聖堂に最初に入った者の魂を悪魔が譲り受けるという約束でした。

ヴォルフガングは聖堂が完成した時、一番最初に狼を聖堂に入れることで悪魔の約束を切り抜けました。

「聖ヴォルフガングと悪魔」は、ヴォルフガングと悪魔が契約をする場面が描かれています。

題名を「聖アウグスティヌスと悪魔」とする場合の解釈

その聖人の前に悪魔が現れます。

悪魔が開いて見せてきた大きな本には、人間の堕落行為が列挙されています。その中にはアウグスティヌスが祈りを唱え忘れたことも記されていました。

アウグスティヌスは焦ることなく、二本の指を立てて改めて祈祷しなおしました。すると彼のページはたちまち消え失せ、悪魔は怒って耳から火を噴きました。

どちらにしても聖人が悪魔に勝った様子が描かれています。

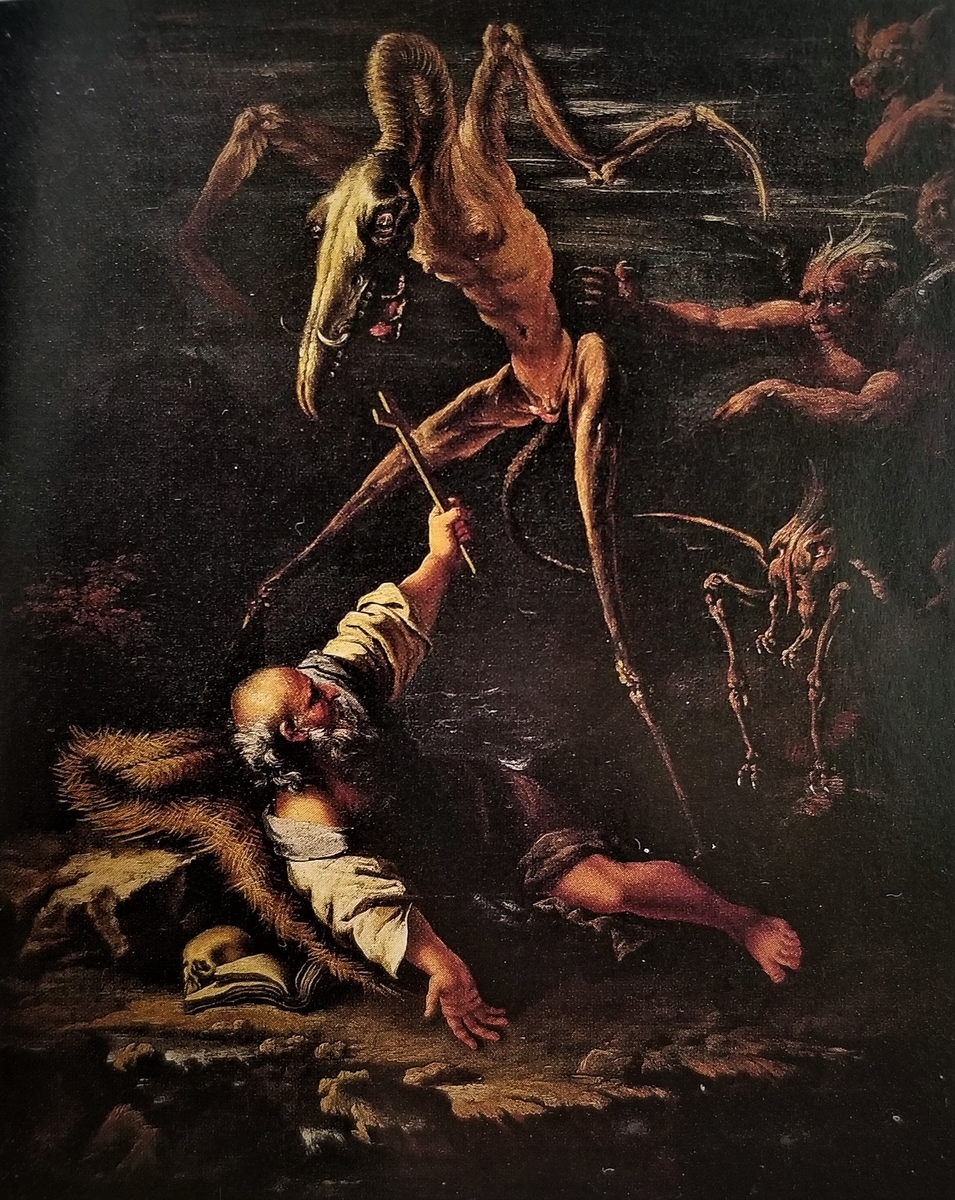

サルヴァトール・ローザ画「聖アントニウスの誘惑」

出典:あやしいルネサンス((池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)

襲われる老人は聖人の聖アントニウスです。苦行をしているときに悪魔の大群に襲われている場面が描かれています。

「聖アントニウスの誘惑」については以前ブログに取り上げました。

描かれた悪魔を見てみると、筋張った体に手はカマキリのようです。

首はぐねりと長く蛇風、牙のある怖い顔の牛骨風をしています。

悪魔というより、未確認生物・地球外生物というような印象です。

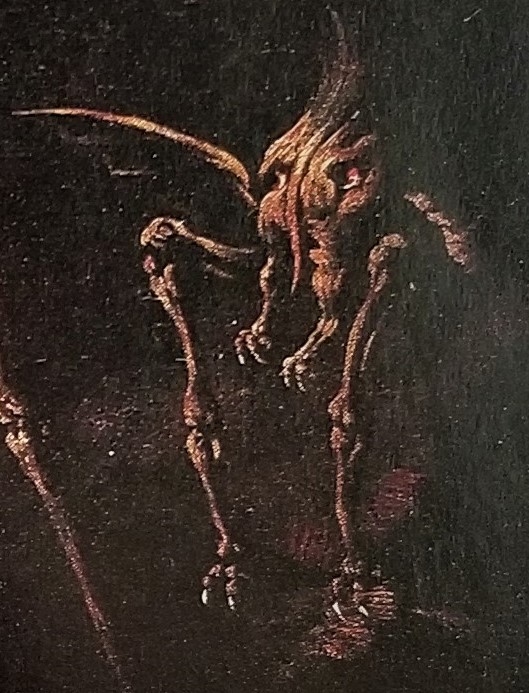

後ろの方にいる悪魔も、地球上の何とも似つかない不思議な形態です。足は鳥風で背中には蝙蝠風の翼、手は目の下あたりについていますね。

その後ろには頭が独特な形をした人風の顔の怪物がいます。人間のような顔でありながら、豚などの生き物にも近いような。

画面の端にも悪魔もいますね。

この作品が描かれたのは17世紀ごろです。

いったいどう考えたらこのような異形なものを思いついたのか…

現在は映画などで異形な物の形を見聞きする場合あるので、そこまで怖いとは思いませんが、この作品を17世紀に鑑賞した人はにとって絵の悪魔たちは相当怖かったんじゃないかな

ちなみに描いた作者は↓のような人です。

サルヴァトル・ローザ画『自画像』1641年頃

出典:Category:Salvator Rosa - Wikimedia Commons

サルヴァトル・ローザ(1615 - 1673)

イタリアのナポリ近郊アレネッラで生まれた。

母方の叔父のもとで絵画の初歩を学びんだのち、画家を職業とした。

1634年、20歳のときに一文無しでローマに出てくる。奇抜なイスパニアの服装をして剣をを腰に帯びていたそうな。

病のため2年後にはナポリに帰国。

1638年に再びローマにやってくる。しかし当時ローマの彫刻界を席巻していたベルニーニを風刺したために、ローマを立ち去らざるをえなくなった。

ジャンカルロ・デ・メディチ枢機卿の招きを受諾し、1639年から8年間フィレンツェに滞在し、同地で「アッカデーミア・ペルコッシ」を設立し、文学者や芸術家や芸術愛好家たちの交流の場を設けた。

1673年、ローマで起こった暴動に巻き込まれ、没する。

出典:Category:Salvator Rosa - Wikimedia Commons

現在は写真があり、様々な生き物の姿をネットで見ることもできます。なので美しいものも気持ち悪いものもたくさんのイメージを手軽に知ることができますが、何も資料の無い時代、よく伝承でしか伝わってない悪魔を描いたなと思います。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。