今日も生きてます。

BGMにラジオドラマ、怪談やオカルト話を好んで視聴しています。

ハウステンボスのお化け屋敷に入館三歩で引き返すほどびびりですが、興味はあります。人間の不思議です。(怖すぎる怖い話はオチの前に視聴中止!)

怖い話の中に「気が付くと怖い話」みたいなジャンルありますよね。

今日はそんな感じで「気が付くと怖い絵画特集」にしてみました。

難易度★☆☆☆ 怖い度★★☆☆ 悟り度★★★★

「画家ハンス・ブルクマイヤーとその妻アンナ」

ルーカス・フルテナーゲル画、1527年

怖いポイントがわかりますでしょうか?

夫婦の肖像画が描かれています。

2人とも何かを悟りきった表情。

鏡の中に写り込んでいるのは、夫婦2人の骸骨です。

怖いポイント:手鏡に写る二人の骸骨

鏡のふちには「これが私たちの真の姿だ」という意味の言葉が描かれています。

まるで死ぬことを予言しているようで不吉&不気味に感じます。もし私がこのような演出の肖像画を描かれたら、描いた画家に対して疑問を抱きます。

しかしこの作品は、描かれた夫婦が賢く、いずれ来る死を理解していることを称賛しているのです。

考え方はいろいろですね。

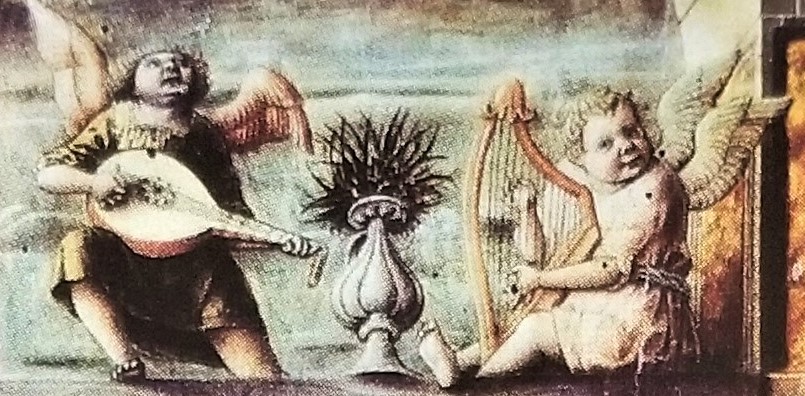

ちなみに描かれた旦那はドイツの画家&木版画家のハンス・ブルクマイヤー( 1473-1531)です。↓のような作品を残しています。

『フリードリヒ3世の肖像』ハンス・ブルクマイヤー画

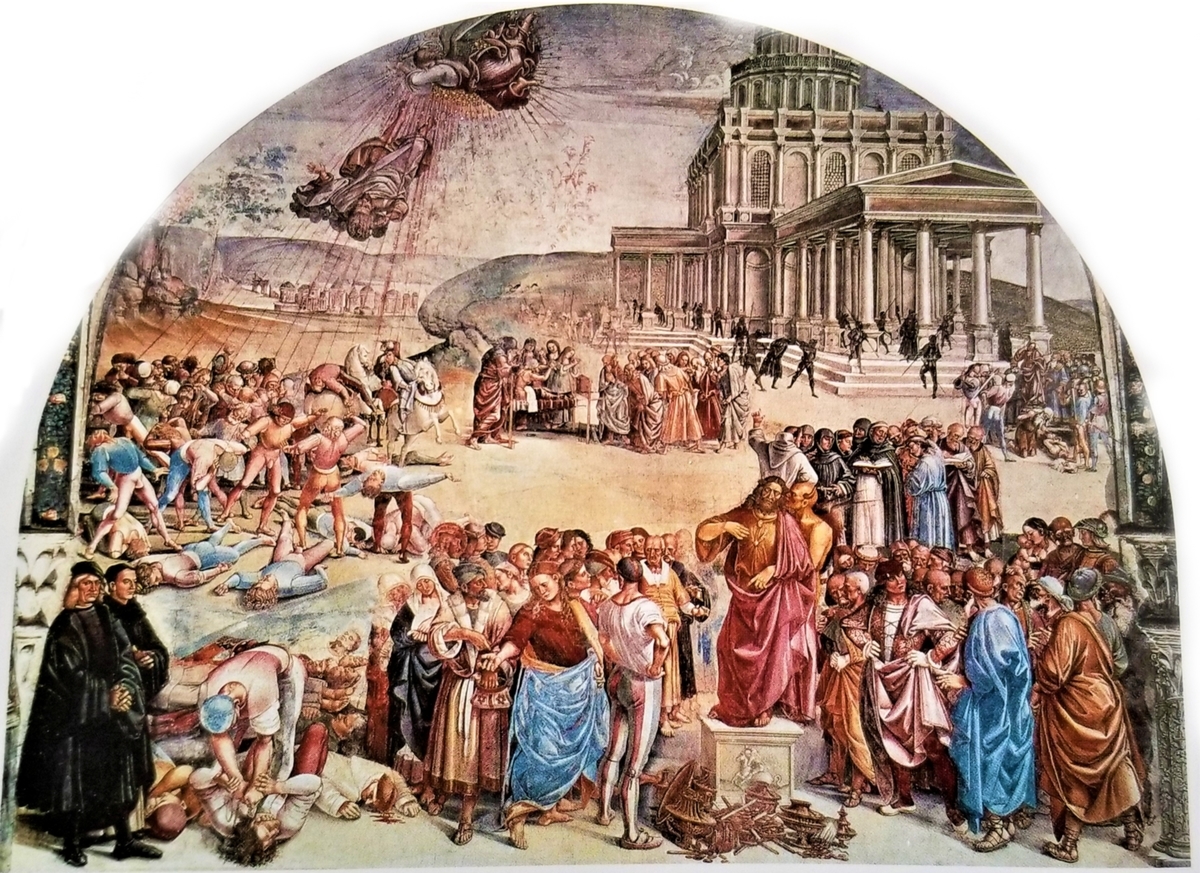

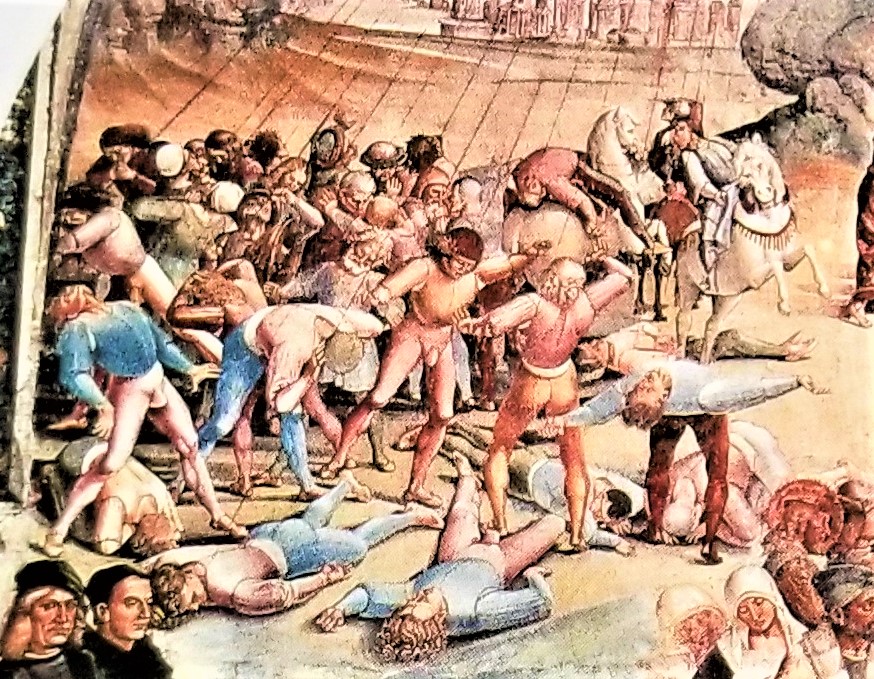

難易度★★☆☆ 怖い度★★★☆

ジェネレーションギャップ★★★★

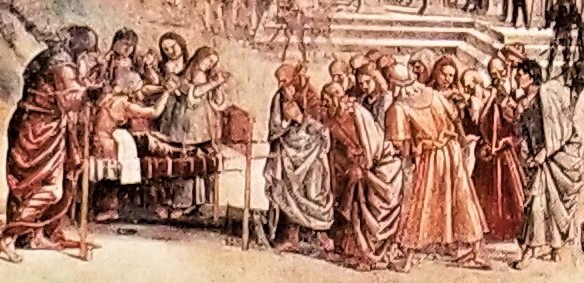

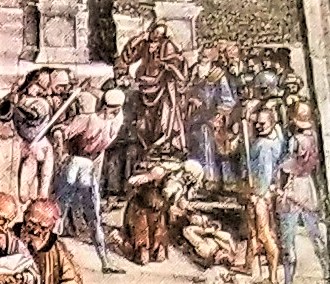

「聖ゲオルギウスと王女」

ピサネッロ画、1433‐1438

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋・深田真里亜著、東京美術)

描かれているのは題名にもある通り、聖ゲオルギウスと王女様です。聖ゲオルギウスは聖人で、ドラゴン退治の伝説があります。

聖ゲオルギウスが、街の人々を苦しめるドラゴンに生贄にされそうになる王女様を助け、ドラゴンも退治する(あと街の人々をキリスト教に改宗させる。)…というような伝説です。

以前このブログでも取り上げました。

この伝説はたくさんの作品のテーマになっていますが、ピサネッロの作品は、ピサネッロが生きた時代の風俗が良く反映されています。

王女の髪形や、騎士や貴族たちの衣装、馬がつけた装飾もみんな豪華で美しいです。後ろの方にはゴシック建築が立ち並び、この中で当時の貴族たちは華麗な宮廷生活をしていたことがうかがえます。

怖いポイント:2人のの絞首刑

しかしそんな中気になるのが2人の絞首刑です。

一応断っておきますが、聖ゲオルギウスの怪物退治の伝説の中に2人の絞首刑は全く関係ありません。

なぜ描きこまれているのかというと、当時の風俗として絞首刑が身近であったためとみるのが妥当でしょう。他の風俗も当時のものが描き込まれているので。

絞首刑が背景の一部として当たり前のように描きこまれるような時代…日本にもあったのかもしれませんですが、現代からすると怖いですね。

難易度★☆☆☆ 怖い度★★★☆ 謎度★★★★

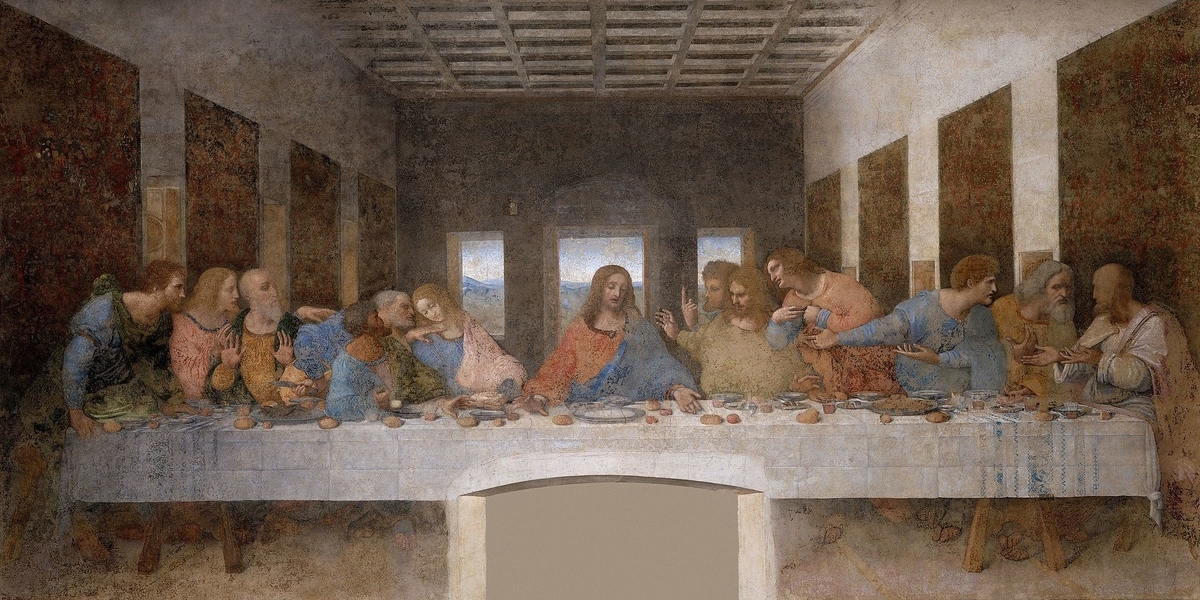

『大使たち』

(『ジャン・ド・ダントヴィルとジョルジュ・ド・セルヴの肖像』『外交官たち』とも呼ばれる)ハンス・ホルバイン画、1533年

この作品は有名ですね。

この作品は英国の王ヘンリー8世が注文して制作された作品です。

描かれている人について

左側に描かれているのは、フランスの外交官であるジャン・ド・ディンテヴィル(1504-1555)です。持っている剣の柄に名前と年齢が描き込まれています。

右側に描きこまれているのは、当時ラボォーレ(フランスの地区)の司教であったジョルジュ・ド・セルヴ (1508-1541)です。肘をかけている書物に名前と年齢が描き込まれています。

描かれている道具たち

2人の間には様々な物が描かれています。

天文学あるいは占星学のための天球儀

動物の図柄とラテン語で星座の名前が書かれています。

円筒状の日時計

4月11日か、8月15日を示していることがわかるらしい。私は日時計の見方はわかりません。

トルクエタム

中世の天文学用機器です。

地平座標、赤道座標、黄道座標という3種類の座標系の測定値の相互変換に用いられたそうです。

ヨーロッパの天文学者に広く用いられた天体観測器械

多面体の日時計

地球儀

“Kauffmanns Rechnung” (1527年)

ヨハン・ワルター作曲の讃美歌集

“Geystlich Gesangk Buchleyn” (1524年)

1本が切れてしまっているリュート

フルートのケースとおぼしきもの

キリストの磔刑像

カーテンの後ろに半ば隠れるように描かれている。

描きこまれた道具類は、数学・音楽・地理学・天文学のどれかに関係したものです。総括すると、描きこまれた道具たちは大使たちの高い教養や知性を示しています。

ここで怖いポイント。

怖いポイント:足元の骸骨

足元には明らかに違和感のあるものが描きこまれています。

左下から見ると頭蓋骨が姿を現します。

これはこんなに若くて可能性に満ちあふれていたとしても、死はいつ訪れるかわからない、死は常にそばにいるということをほのめかしています。

個人的な疑問なのですが、何故こんな違和感あるように骸骨を描き込んだのでしょうか?もっとさりげなく骸骨を入れることもできたはずです。

絵画を鑑賞する位置が左下からと固定されることが想定されていたのか…謎だな…

実際に見てみたい作品ですね。

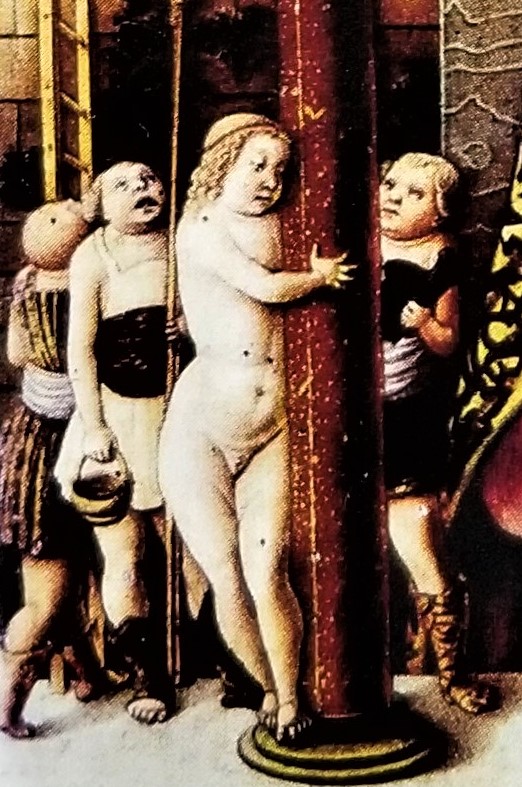

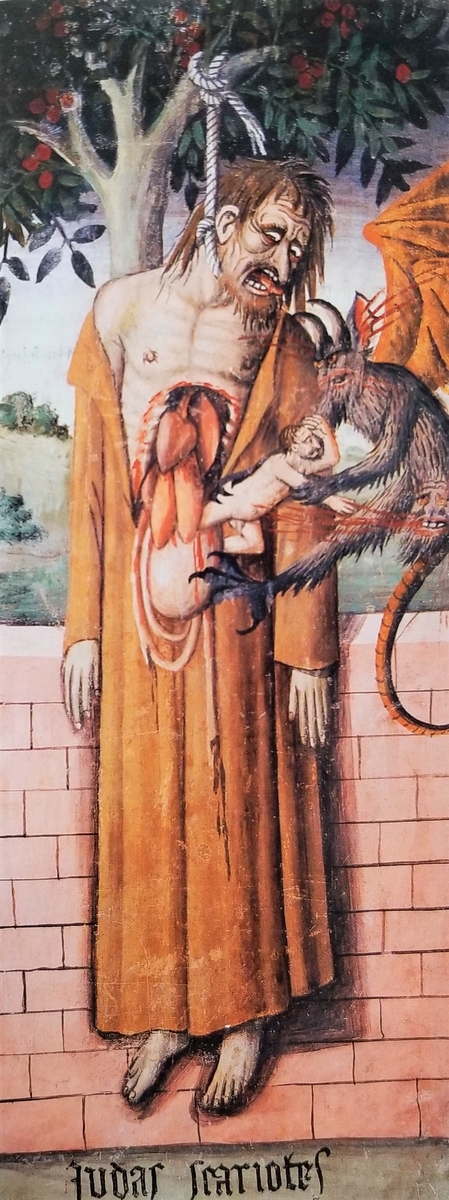

難易度★★★★ 怖い度★★★★ エロス★★★★

「クピドとヴィーナス」

ヤコポ・ポントルモ画、1532‐1534

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋・深田真里亜著、東京美術)

この作品はミケランジェロの下絵をもとにヤコポ・ポントルモが描いたものです。

描かれているのは題名の通りクピドとヴィーナスです。たくましいヴィーナスに悩殺されそうな作品ですが、画面左側を見ていると、クピドの弓と仮面が描かれています。

怖いポイント:暗がりにある遺体

これはアドニスが描かれています。

アドニスはギリシア神話に出てくる女神に取り合われた美青年です。

ざっくりアドニスとヴィーナスのあらすじ

(アドニス誕生の経緯は略。)

ヴィーナスは生まれたばかりのアドニスを冥界の女王ペルセポネーに預けます。ペルセポネーはアドニスの美しさに心惹かれながら育てます。

そして少年に成長したアドニスを美と愛の女神ヴィーナスが迎えにやって来ます。ペルセポネーはアドニスをヴィーナスに渡したくない。ということで、2人の女神は争いになり、裁判所で審判されます。

その結果、1年の3分の1はアドニスはヴィーナスと過ごし、3分の1はペルセポネーと過ごし、残りの3分の1はアドニス自身の自由にさせるということとなります。

しかし、アドニスは自分の自由になる期間も、ヴィーナスと共に過ごすことを望みました。ペルセポネーはアドニスのこの態度に不満でした。

気に食わないペルセポネーはヴィーナスの恋人である軍神アレースに、

「あなたの恋人は、あなたを差し置いて、たかが人間に夢中になっている」

と告げ口をします。

これに腹を立てたアレースは、アドニスが大好きな狩りをしている最中、猪に化けて彼を殺してしまった。

ヴィーナスはアドーニスの死を、大変に悲しんだ。やがてアドーニスの流した血から、アネモネの花が咲いたという。

画に描きこまれている亡骸は、嫉妬に狂ったアレースに殺された美青年アドニスです。

愛や嫉妬に巻き込まれるとこうなってしまう…怖い結末です。

いかがでしたでしょうか?

個人的にはピサネッロの聖ゲオルギウスの作品が一番怖いです。

よく知ってる作品でも、画面の隅々まで観てみると新しい発見がありそうですね。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。