【悪の芸術】西洋美術は敵をどう描いたか。ー異教徒、アンチ・キリスト、裏切り者ユダー

今日も生きています。

前回はキリスト教の聖人「聖ゲオルギウス」の竜退治の伝説を描いた作品を取り上げました。現実には存在しないドラゴンという悪者を、画家は気持ち悪く不気味に表現していましたね。

今日は引き続き西洋美術の中の悪役の表現を見てきます。

前回のブログ↓

ワルイ敵は、徹底的に悪く描く

「我は教皇也」1500年頃

出典:アレクサンデル6世 (ローマ教皇) - Wikipedia

上の風刺画は教皇アレクサンドル6世を描いた風刺画です。

教皇なのにまるで悪魔のようです。

描き手がどれだけこの教皇を嫌っているかがわかります。

教皇アレクサンドル6世の肖像

クリストフアーノ・デッラ・アルティッシモ画(1525-1605)

他の作家が描いた肖像画を見てみると、風刺画とはあまり似ていないですね。

(似ていたら大変だ)

教皇アレクサンドル6世は15世紀の教皇です。(在位:1492年 - 1503年)

当時の高位聖職者のモラルは落ちきっていたようです。そして教皇アレクサンドル6世も世俗的で強欲な教皇でした。加えて当時ローマの情勢はひどかったようで、教皇庁は華やかに暮らしていましたが、街にはならず者や暗殺者、売春婦、情報屋などが歩き回り、殺人や強盗は日常茶飯事でありました。

教皇に対して反抗心を持つものも多くいました。最初の風刺画は、そんな教皇やカトリックに反抗心を持つプロテスタント勢力が描いた版画です。

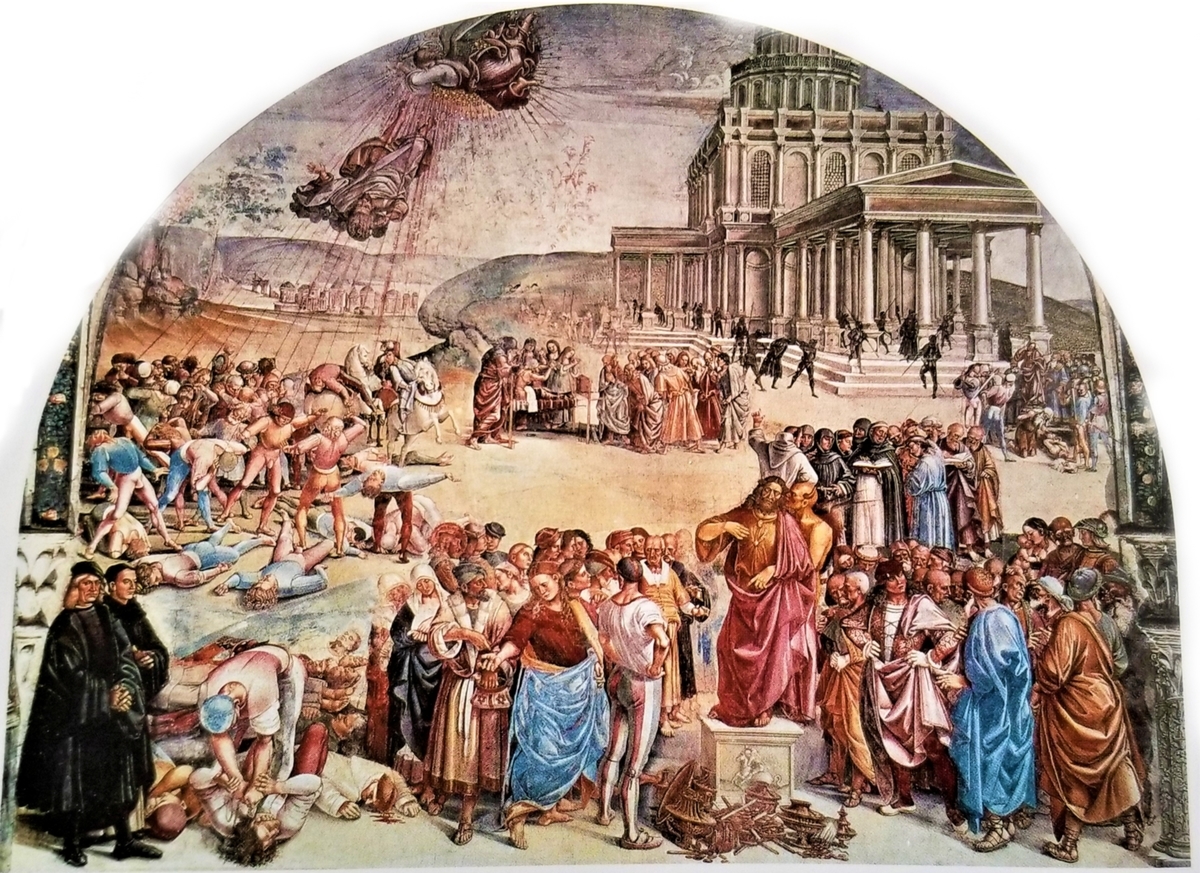

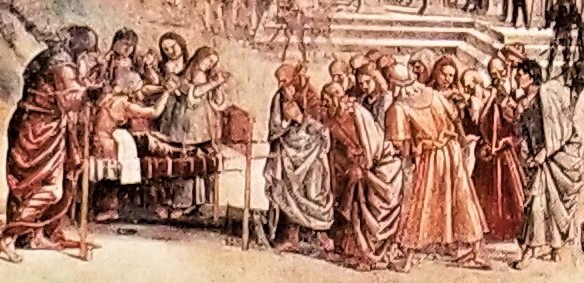

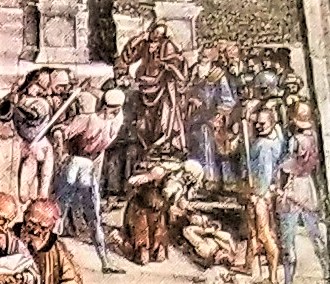

「アンチ・キリストの説教」

ルカ・シニョッリ画、1499年ー1502年

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)

広場に人々が集まりただらなぬ雰囲気です。

あちこちで人が倒れ、混乱が生じています。

前の方で台の上に立ち、集まる人々に説教している人がいます。角が生えているし、すぐそばの耳元で悪魔がささやいています。

これは題名にはありませんが、モデルとなっている人がいます。それはジロラモ・サヴォナローラです。

ジローラモ・サヴォナローラと推定されるドミニカ人の肖像

ブレシア ・モレット画、1524年

出典:File:Portrait of Girolamo Savonarola 1524.jpg - Wikimedia Commons

肖像画を見ると角は生えてなかったようです。

ジロラモ・サヴォナローラ( 1452-1498)は、ドミニコ会修道士でフィレンツェで神権政治を行った人です。

フィレンツェのサン・マルコ修道院の修道院長となると、説教壇からフィレンツェの腐敗ぶりやメディチ家による実質的な独裁体制を批判し、信仰に立ち返るよう訴え、広く民衆の支持を集めます。

次第に教皇国を批判し、1497年には教皇アレクサンデル6世から破門されます。贅沢品として工芸品や美術品をシニョリーア広場に集め焼却するという「虚栄の焼却」も行われ、市民生活は殺伐としたものになりました。

1498年4月8日、サン・マルコ修道院に暴徒と化した市民が押し寄せ、ついに共和国もサヴォナローラを拘束します。激しい拷問を受けたサヴォナローラは、絞首刑ののち火刑に処され殉教しました。遺骨はアルノ川に捨てられました。

「アンチ・キリストの説教」の中には、「虚栄の焼却」と思われる描写や、暴徒と化した市民が描かれています。サヴォナローラに敵対する勢力が描いた絵画です。

ちなみに19世紀の歴史画家が同じ場面を描いた作品があります。

「Predigt Savonarolas」

Ludwig von Langenmantel画、1879

出典:Ludwig von Langenmantel – Wikipedia

当時敵対する勢力が描いたものとは違いますね。

アレクサンドル6世も、サヴォナローラも、敵対する勢力が描いた図像は、敵を悪く表現してやれ~!!!!というような感じで、どちちらも悪魔のような姿で描かれてますね。

裏切り者には残酷な最期を

イエスを裏切ったユダの死

首を吊るユダ

出典:File:Judas hangs himself. Gelati fresco.JPG - Wikimedia Commons

イエス・キリストの弟子の中での裏切り者として有名な「ユダ」。

最後の晩餐を描いた作品で描かれているイメージが強いかもしれません。

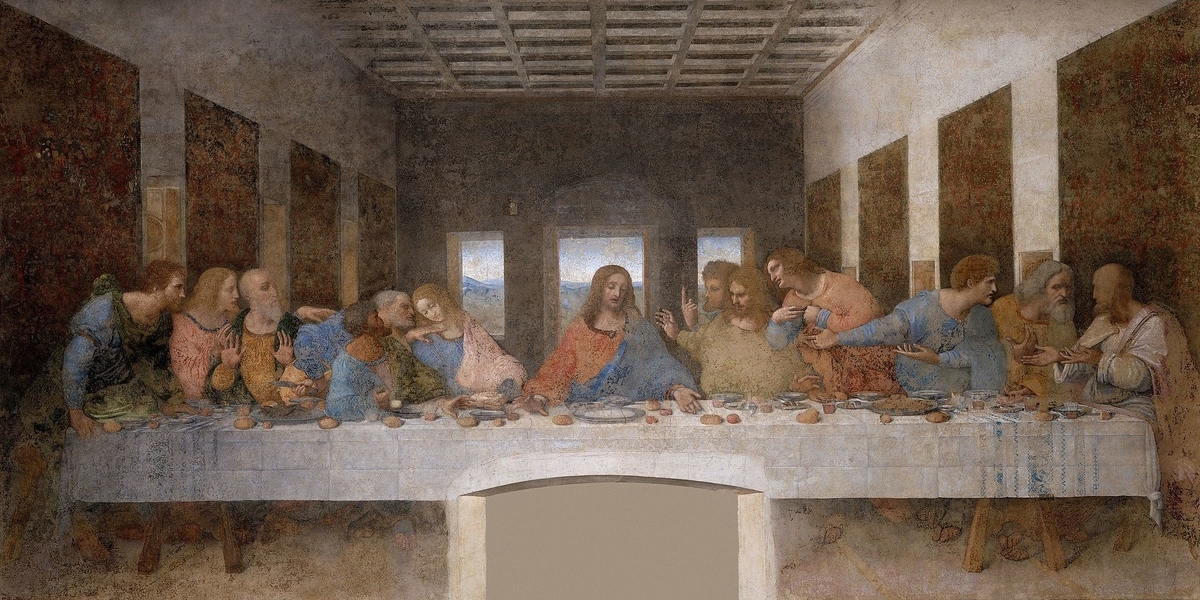

「最後の晩餐」

レオナルドダヴィンチ画

出典:Category:Last Supper - Wikimedia Commons

手前で少し色黒なのがユダ↑

銀貨30枚でキリストをユダヤの祭司に売り渡したユダですが、ユダがその後どうなっていったのかはあまり知られてませんよね。「マタイ福音書」と「使徒言行録」にユダがどうなったか書かれているようです。

『マタイ福音書』

ユダは自らの行いを悔いて、祭司長たちから受け取った銀貨を神殿に投げ込み、首を吊って自殺したことになっています。

『使徒言行録』

ユダは裏切りで得た金で買った土地に真っ逆様に落ちて、内臓がすべて飛び出して死んだことになっています。

ユダの最後を描いたイメージを見てみましょう。

ぶら下がっているユダ

Cathedral of Saint Lazarus of Autun(フランスの大聖堂)

出典:Judas Iscariot - Wikimedia Commons

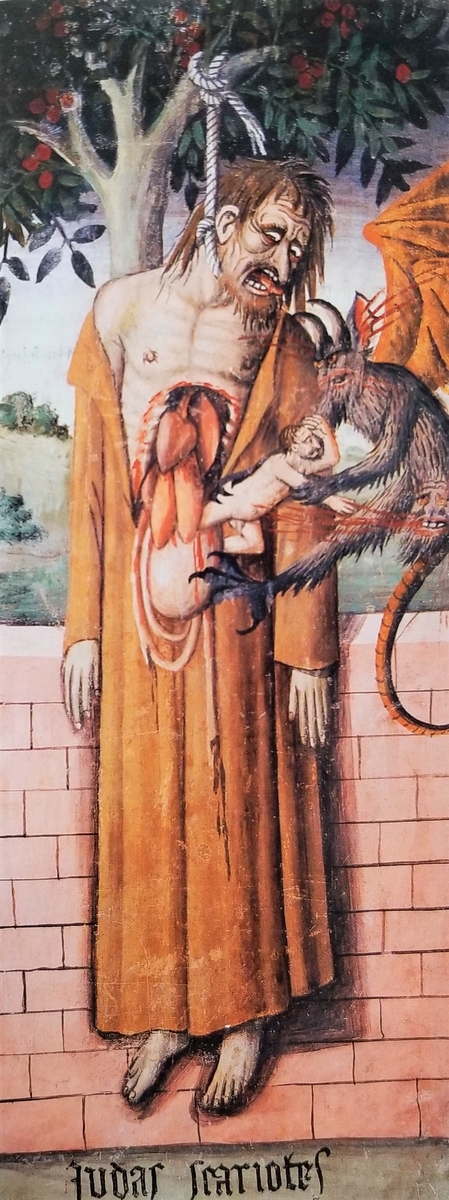

「ユダの自殺」

ジョヴァンニ・カナヴェージオ画、1491年。

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)

首をつって自殺するユダ。

その周りには悪魔が控え、魂を地獄に持っていこうとしています。ジョヴァンニ・カナヴェージオが描くユダは、内臓が飛び出てとても悲惨な姿で表現されています。自殺を思いとどまらせる効用がありそうなインパクトのある絵ですね。

キリスト教の聖書や聖人を描いた作品は、美しいものもたくさんありますが、悪者を表現するときには手加減ナシで、気持ち悪かったり、グロテスクだったりするものもありますね。

異教徒はとにかく野蛮に描く

聖ウルスラの創作話

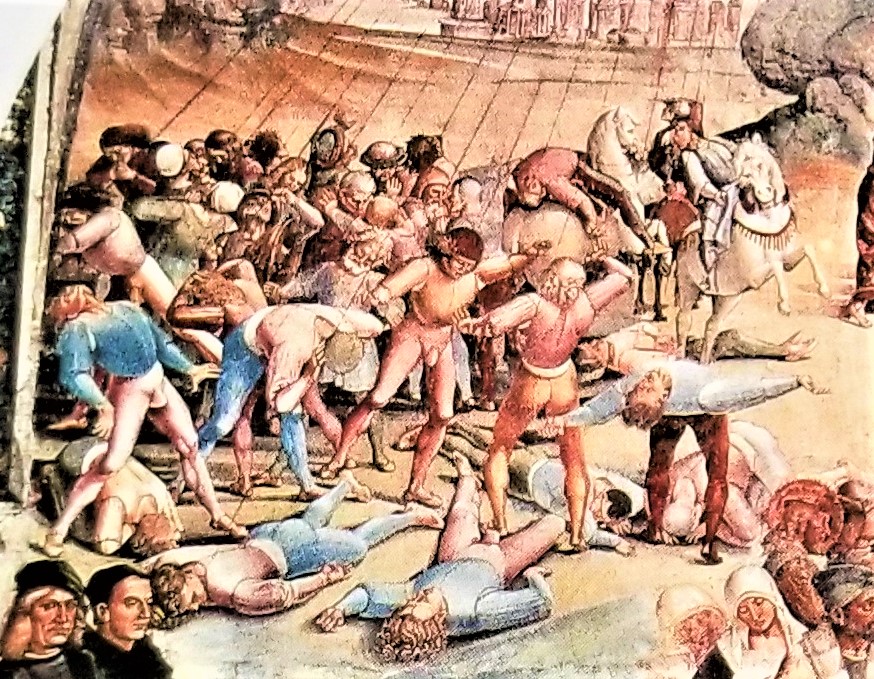

「聖ウルスラと11000人の処女の殉教」

聖ウルスラ伝の画家1480ー1500

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)

聖ウルスラは 中世以来、実在した聖女と信じられて信仰されていましたが、今ではいなかったのではないかという疑問の方が強いそうです。

聖ウルスラには有名な伝説があります。

ウルスラはイギリス王の娘(四~五世紀頃)で、異教国の王子の求婚されます。

この求婚に対してウルスラは条件を出します。

キリスト教に改宗すること。

一万一千人の侍女をつれてローマ巡礼に三年間行くこと。

これを王子は承諾して二人は結婚します。

約束は実行され、たくさんの侍女を連れて巡礼にも行きました。

しかしその帰りのケルンで、一行はフン族に襲われてしまいます。従う侍女たちは全員虐殺されてしまいました。そしてフン族の首長がウルスラを弓で射殺し、ウルスラは殉教しました。

絵の中ではキリスト教徒が無残に異教徒に虐殺されています。リアルな表現が鑑賞者の心に異教徒の怖さ、野蛮さを植え付けますね。

でも実際は創作のお話であった可能性が高いようです。根拠のないワルイ異教徒のイメージが広がってしまうお話です。

聖ウルスラが描かれた絵画

ハンス・メムリンク 画、1433年頃

西洋美術の名画は基本的にキリスト教の聖書や関するものを描いた作品が多いです。その昔絵画が必要とされたのは教会であったことを考えると必然的なことです。

美しい女性やかっこいい場面が描かれた作品は、キリスト教徒でなくても心躍ります。

しかしあまり着目されませんが、「敵」(のような存在)を描いた作品の表現は本当に容赦ないです。とにかく悪く。不気味に。そういう作品観ると気持ち悪いなあと心は動きます。

宗教の絵画は広い意味で見れば布教の目的で制作されていますので、こうやって絵を見て心が動かされることは、依頼主の思惑通りなのかなと思います。

何百年も前に描かれた傑作が、現在まで布教的な効力を発揮しているところがすごいです。神の力ですね。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。