明治木版画技法の極致!小林清親の「花鳥動物画」

今日も生きてます。

自分がたくさん複製される夢を見ました。

自分と同じ人間がたくさんいたら、絶対仲良く暮らしていけるはず。

まずはみんなで仲良くなるためにUNOでもやるかな。

さて、「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)を読んでます。

ブログでは明治時代の浮世絵師「小林清親」について何回か取り上げてきています。

今までの小林清親のブログ

①清親の年表と人生について

②清親の光線画について

③清親とポンチ絵について

清親は光線画やポンチ絵に加えて「花鳥動物画」も魅力的です。

今日は清親の花鳥動物画を取り上げます。

1877年から1880年まで、小林清親は9点の花鳥動物画を刊行しています。

その作品の雰囲気は木版画というよりもまるで油彩画です。

出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

小林清親画「鴨之図」

手前には日本画の伝統的なモチーフでもある鴨のつがいが描かれています。シルエットで背景に表現されているのは枯蓮です。

全体的に統一されて落ち着いた色調です。モノの輪郭線は抑えられ、鴨のふかふかの羽毛の質感が丹念に描かれています。鴨の体の丸みも鑑賞者に伝わります。

明治以前の木版画でこのような立体感や質感を表現しようとした絵ってあまりないと思います。木版画で西洋の絵画のような表現はできるのかといったような挑戦なのかなと思います。

出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

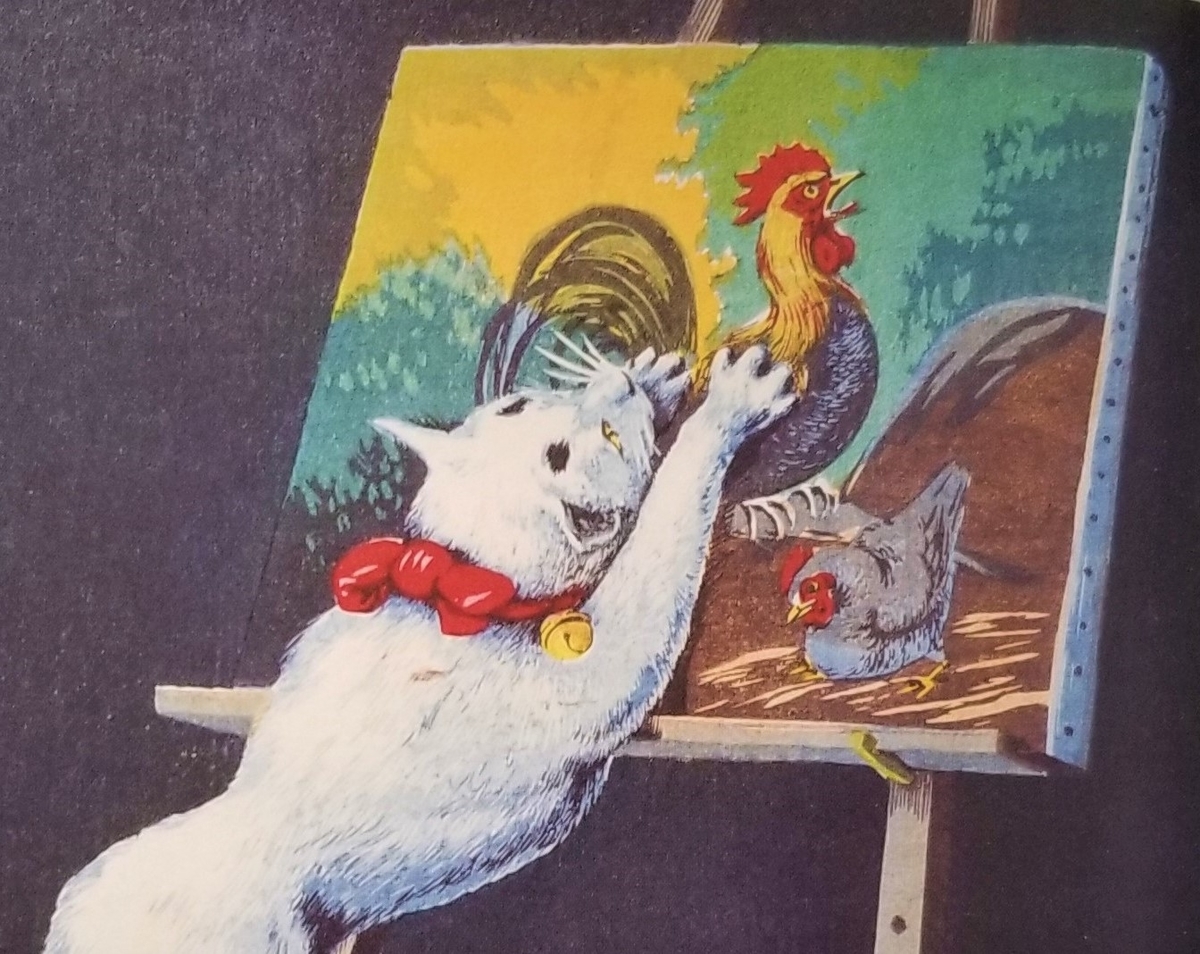

小林清親画「画布に猫」

描かれているのは猫、そして油絵のキャンバスとイーゼル、パレット、筆などの制作道具です。

猫は鶏が描かれたキャンバスに飛びついています。これは油絵が写実的であることを示唆していますね。そして暗にこの木版画の写実性も強調しています。

清親が刊行した油彩画風のシリーズはキャンバス地や絵の具の質感を木版で追及した、当時の木版技法の極致という作品群であったそうです。

出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

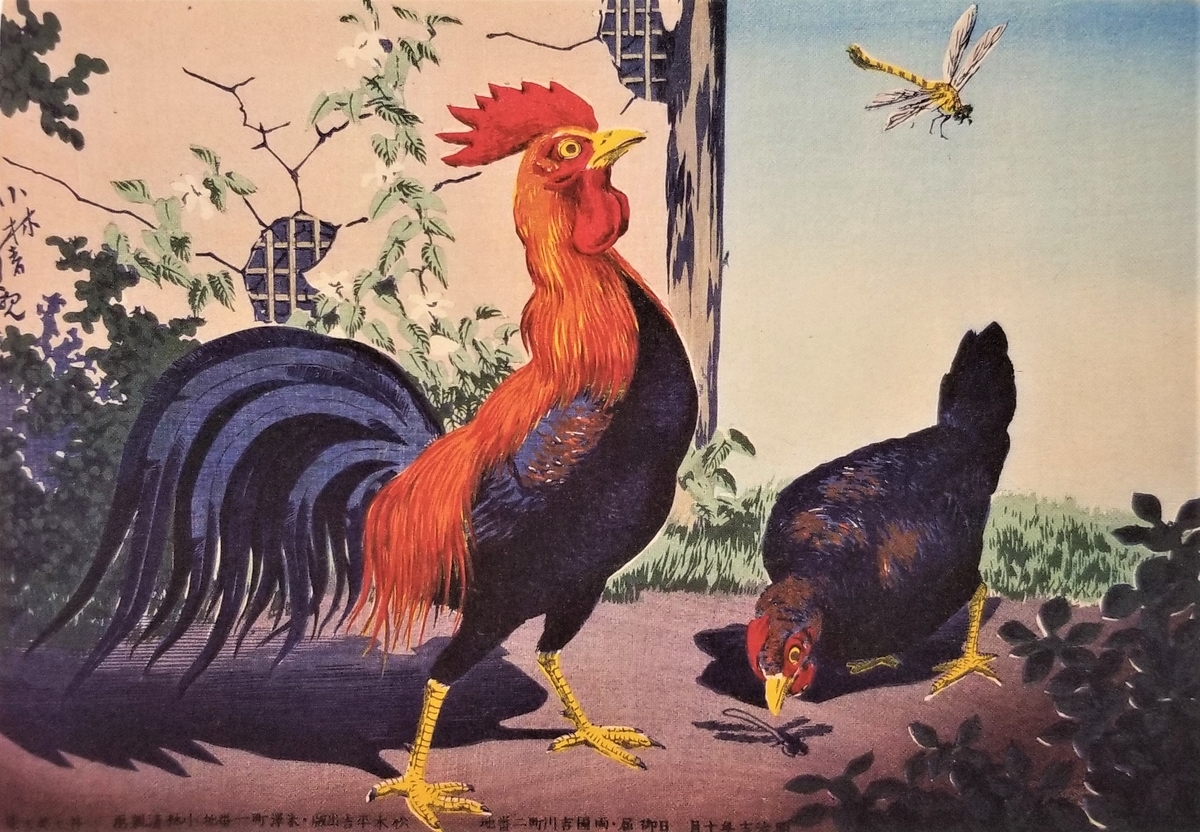

小林清親画「鶏にトンボ」

屋外にいる鮮やかな雄雌の鶏と、空を飛ぶトンボが描かれています。

雄の鶏は空中のトンボを追いかけて、雌の鶏は飛ぶトンボの影に関心を示しています。

この作品は川崎浮世絵ギャラリーにて実際に見ましたが、個人的には木版特有ののっぺり感(平面的な背景の表現)と、立体的で鮮やかな鶏の毛並みの表現が絵の中にバランスよく配置されていて、目が楽しめる作品でした。一枚の絵の中にいろんな表現があると楽しいですよね。

また、雄がと雌がそれぞれ「トンボ」というものに関心を寄せながらも、雄が実物を、雌がその影に関心を寄せている様子はなんだか深い意味がありそうです。哲学的にも受け取れるし、性の違いとしても読み取ろうと思えばつなげることができそう。

今気が付いたのですが、上の猫の作品の中に描かれていた鶏の作品ってこの絵ではないかな…

大体同じだけど少し違うな…

こういう絵の中に描かれた絵のことを「画中画」と言います。

もしこの画中画が「鶏にトンボ」だったら意味合いがどんどん複雑に…

ただ西洋の油絵を木版でまねただけ、というような表面的な作品ではなく、描かれている手法も、描かれた内容も、鑑賞者に絵画における平面的表現や、写実的表現について少し考えさせてくれる(気づかせてくれる)絵ですね。

出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

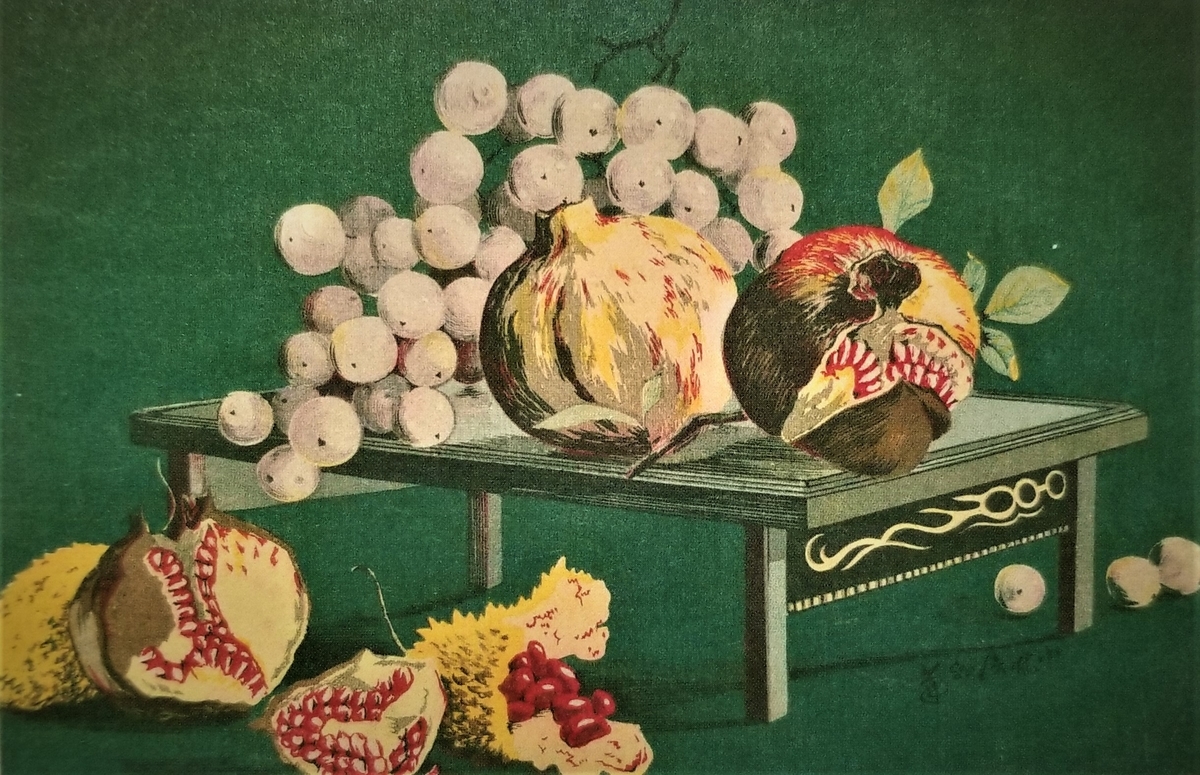

小林清親画「石榴に葡萄」

台の上に石榴と葡萄が描かれています。

正に「西洋画のTHE静物」のオマージュ作品のように見えます。木版で静物画ってなかなか見ないです。新鮮ですね。

石榴のこてんと丸い感じや、ころがり落ちそうなところに苦心したのがわかります。やはり果物のみずみずしさは木版では難しいか。

(出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

小林清親画「柿に目白」

青い空を背景に、おいしそうな柿がなる木にとまる二羽の目白が描かれています。

明治時代までの木版画って、透明感ないですよね。表現するのが難しいのかもですが。

しかしこの作品の柿はみずみずしくてつやっとしていて、ずっしりしていて美味しそうです!色っぽいオレンジ色が透明感あるように感じます。比較のためか、目白は鶏や猫の作品と比べると、質感がおさえめに表現されています。

柿の葉のつやっと感は木版特有の感じで素敵ですね。

出典:「傑作浮世絵コレクション 小林清親ー光と影をあやつる最後の浮世絵師ー」(発行者小野寺優、解説濱田信義、川出書房新社、2017年。)

小林清親画「猫と提灯」

描かれているのは倒れた提灯をのぞき込む猫です。

猫が前足でつかんでいるのは「しっぽ」。

なんのしっぽかというと画面左側に、提灯から少し頭を出している「鼠」です。

正直解説読むまで鼠の存在に気が付きませんでした。

よく見ると提灯に鼠の影が映っていますね。

これは猫の毛並みに並々ならぬ情熱を感じます。

猫の体ってふにふにしていてもふもふしているので、立体的に描くの大変だと思うのですが、この作品ではそのふにもふ感を維持しつつも猫の毛のつやっとした質感まで描かれています。

下絵を描いた小林清親もすごいなーセンスあるなーと思う作品ですが、おそらく彫師と摺師も相当頑張ってできた作品なのだろうなと推測します。

小林清親の花鳥動物画見た後に江戸の浮世絵見ると、やっぱのっぺりしてるし、版の数が少ないのがみてわかります。(悪いわけではない)

花鳥動物画はぱっとみだけでは版の数わかりませんよね。作品によっては30回以上も版を重ねているようです。

一点作るならまだしも、木版は何点か同じ作品を(同じクオリティで)つくって売る商品なので、これは大変!だったろうなあ。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。