写楽って誰?謎に包まれた江戸時代の人気絵師!

今日も生きてます。

なるべく買い物減らそうと、最近下味冷凍を始めました。

たくさんの食料を管理するのが苦手で家の冷蔵庫は比較的スカスカでした。

あまり冷凍庫も活用されずじまい…

自粛も延長されましたね。

これを機に冷凍保存の技をゲットしようと、とにかく肉を切り、調味料を入れた袋に封じ込めました。

開封の義が楽しみです。

毎日の楽しみが少し増えました。

今後は野菜の冷凍術の能力レベルも上げていきたいです。

さて、江戸時代の人気絵師を取り上げてきました。

鈴木春信

今日は写楽(しゃらく)を取り上げます。

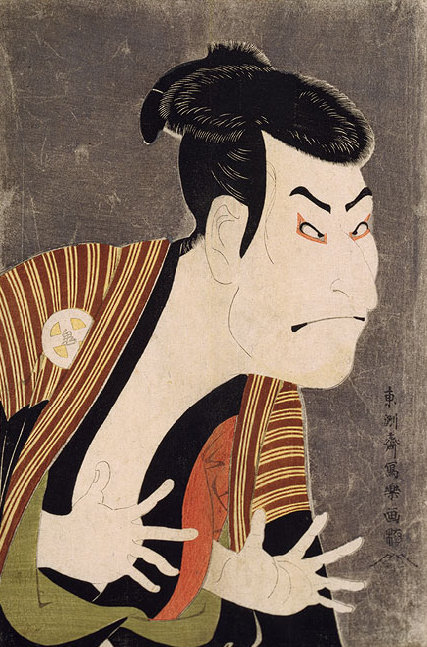

写楽というと、上の役者絵が有名だと思います。

というか、写楽ってこの絵が有名過ぎて、もはやこの顔が写楽の顔だと思っている節があるには私だけでしょうか。

なぜ後世に名を残す絵師となっているのでしょうか?

経歴や作品を見ていきましょう。

〇東洲斎 写楽(とうしゅうさい しゃらく)の経歴

1794年(寛政六年)の5月から、翌年の1月にかけて約10か月活動します。

短い制作期間ですが、約140点ほどの作品を刊行しています。

版元は蔦屋重三郎です。

喜多川歌麿と同じ版元です。

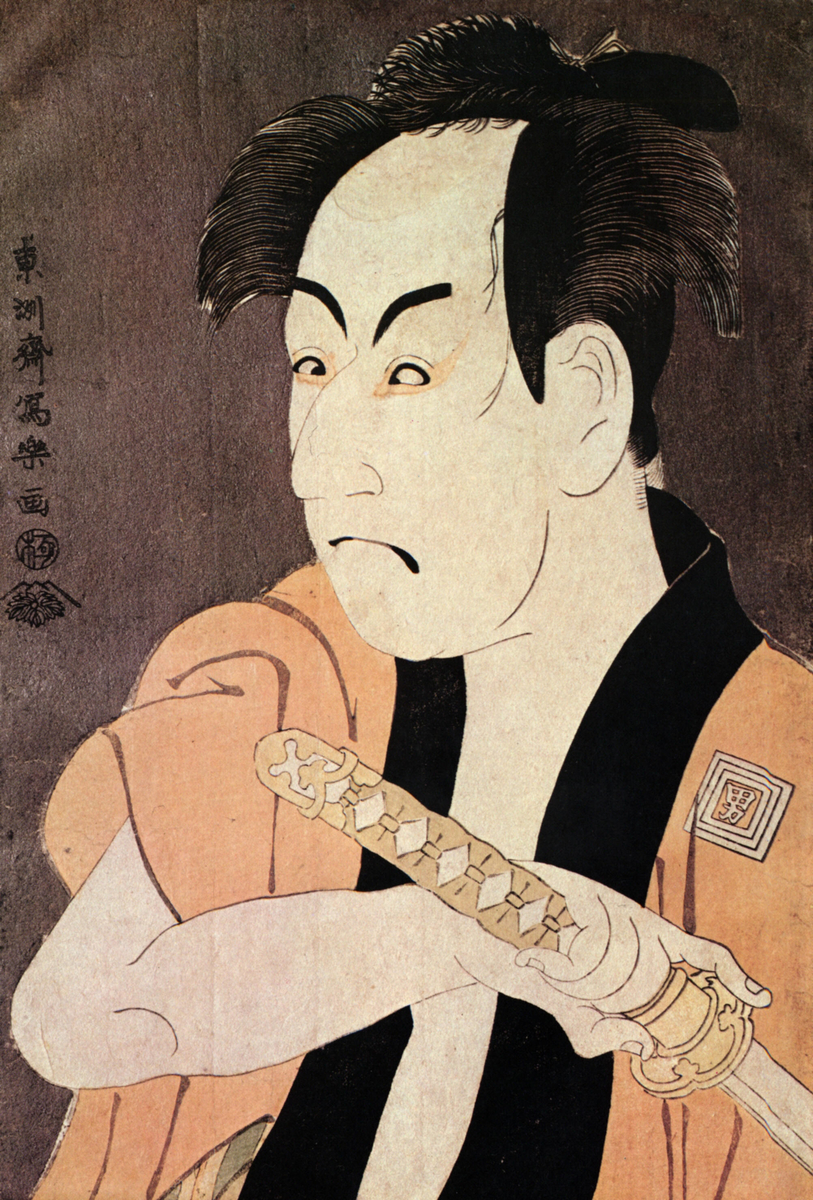

主に役者絵や相撲絵を手がけました。

〇写楽の正体

写楽は↑のように10か月制作したという事しかわかってません。

写楽の正体は誰か説はいろいろとあるようです。

有名なものとしては、現在では能役者斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ1763- 1820)

とする説があります。

この能役者の資料もあまり残ってないようで、写楽については大部分が謎に包まれたままです。

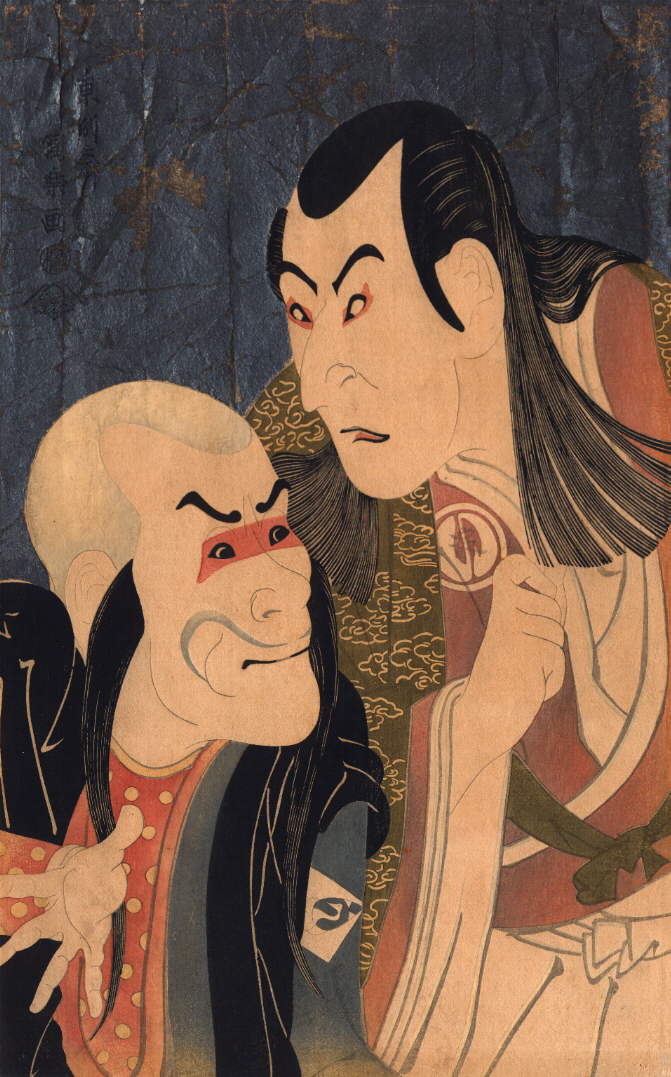

〇写楽の作品

Sharaku - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22235040による

パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=509522

By Sharaku - http://space.geocities.jp/sha48raku/sharaku/ama

rini-shinni.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4598367

By Sharaku - Yamaguchi, Keizaburō (1994). Sharaku no Zenbō 写楽の全貌 (in Japanese). Tōkyō Shoseki. ISBN 978-4-487-79075-3., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55167253

By Sharaku - Yamaguchi, Keizaburō (1994). Sharaku no Zenbō 写楽の全貌 (in Japanese). Tōkyō Shoseki. ISBN 978-4-487-79075-3., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55168518

『マンガでわかる日本絵画の見かたー美術展がもっと愉しくなる!ー』監修矢島新より引用

『マンガでわかる日本絵画の見かたー美術展がもっと愉しくなる!ー』監修矢島新より引用

写楽は役者の大首絵でデビューしました。

背景が銀色ですが、これは「黒雲母摺り」(くろきらずり)と呼ばれるものです。

黒雲母摺りは背景に色を塗った上に雲母の粉を使用する技法です。

キラキラします。

描かれた役者の顔をみてみなさんはどう思われるでしょうか?

個人的にはあまりリアルに感じられませんが、江戸時代の人々にとっては役者の特徴を捉えたものであったそうです。

というより浮世絵は対象を美化して描くのがおきまりであったようですが、写楽は役者を美化せずに描いていたそうです。

なので販売当時の評判はそれほど良くは無かったそう。

後に写楽が評価されるのはドイツの美術評論家が出版した『SHARAKU』がきっかけです。

個人的にはポーズは面白いけれど全体的に見て写楽の作品はあまり趣味ではありません。

歌舞伎がもう少しわかればもう少し楽しめそう。

謎が多いのでもう少し掘り下げたらまたブログで取り上げたいと思います。

今日はここまで

最後まで読んでいただきありがとうございました。