風神雷神図屏風を読み解こう①

今日も生きてます。

最近PCで制作しているのですが、すぐ隣の壁にテントウムシがくっついています。

君はどこから来たんだい…?

白い壁に黒い虫なのでやや気になりますが、放置!

さて、日本の美術の流れをざっくり見ていくと

〇飛鳥・奈良時代

仏教関係の作品

(パトロンは皇族・寺関係など)

〇平安時代

優雅な作品

(パトロンは貴族など)

〇鎌倉・室町時代

水墨画が入ってくる

(パトロンは将軍など 例:足利氏)

強く派手な絵

(パトロンは将軍など 例:織田、豊臣)

というようなイメージ

その後江戸時代になり天下泰平になると、好まれる絵の方向性も変わってきます。

江戸時代は今までのような権力者ではなく、町人がパトロンとなります。

江戸時代初期の芸術品は洗練され、おしゃれになっていきます。

粋なデザインが受け入れられる時代です。

江戸時代に愛された俵屋宗達の代表作品を見ていきましょう。

↑の画像は俵屋宗達 (Tawaraya Sotatsu, ? - ?) - Brother Sun , Sister Moon, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868345により引用

↑は俵屋宗達(たわらやそうたつ)の「風神雷神図屛風」(ふうじんらいじんずびょうぶ)。

超有名な作品です。

印象に残りやすい絵です。

俵屋宗達は生没年は正確に特定されておりませんが、江戸時代初期の頃に活躍した絵師です。

「俵屋」という絵屋(えや)を京都で営み、裕福な町人たちを相手に商売をしていました。

絵屋とはなんぞ?という話ですが、絵屋とは江戸時代に栄えた職業で、紙に様々な装飾を施して販売するお店です。色紙や扇子、屏風など…多様なもののデザインや制作をしました。

〇雷神のルーツ?

屏風に堂々と描かれている風神雷神ってなんでしょうか?

今日はそこのところを明確にしていきたいと思います。

もともと世界各地で雷の神様はたくさんいます。

個人的に雷の神様といったら北欧神話のトール神

ミョルニルというハンマーを持っていて、稲妻を象徴しています。

上の画像はMårten Eskil Winge - Second upload from NationalmuseumThird upload is a high-resolution scan from the 2003 illustrated Edda published by Gudrun., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192975により引用

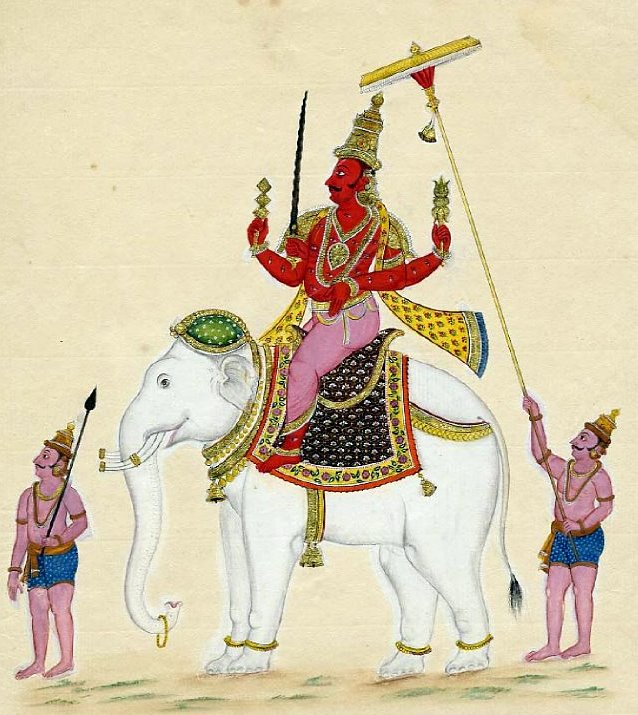

バラモン教やヒンドゥー教では、インドラという雷の神様がいます。

手には稲妻を象徴するヴァジュラ(金剛杵:こんごうしょ)という法具を持っています。

上の画像は http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=3080760&partid=1&searchText=indra&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx¤tPage=1, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9874867により引用

俵屋宗達の屏風の雷様の周りには連なった太鼓「連鼓」があります。

雷の鳴るさまから雷神が太鼓を持っているのは理解できますね。

このような雷神の表現は中国でもみられます。

中国で雷の神様のことを雷公と称します。

後漢の時代、「論衡」という書物に雷公の絵の特徴を「力士のような姿で、いくつもの太鼓が連なった『連鼓』を左手で引き、右手で楔を推して太鼓を打つ」とあります。

この太鼓は唐の時代には円環状の連鼓がある程度定着していきます。

上の画像はFrom the Codex Borgia (also known as Borgianus, Borgiano or Manuscrito de Velleti), a prehispanic codex, possibly of Mixtec origin. (via w:en:Image:Quetzalcoatl Ehecatl.jpg), パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1703963により引用

「仏伝図」より、雷雨に遭う五比丘 (9世紀) 大英博物館蔵

〇雷神が持っているものは何なのか問題

ところで、雷神が手に持っているものは何でしょうか?

絵を見ただけでは判断しかねますね。

いろいろと調べましたが、決定打が見つからなかったので、可能性を列挙します。

①「楔」説

中国の書物では楔を持っていたとあります。

なので太鼓をたたくための楔であってもおかしくはない

②「バチ」説

自然な流れとしては、太鼓のバチということも考えられます。

ただ形が太鼓のバチのイメージと少し離れています。

(太鼓の達人で使ったバチはこんな形状では無かったゾ)

上の画像はDigital Game Museum - https://www.flickr.com/photos/digitalgamemuseum/8840604736/, CC 表示 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64351481により引用

③「密教の法具」説

密教の儀式に使われる仏具のことを法具と呼びます。

その中に金剛杵(こんごうしょ)と呼ばれるものがあり、個人的にはこれを持っているようにも見えます。

上の画像はPhoto Dharma from Sadao, Thailand - 166 Vajra, CC 表示 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50791654により引用

もし知っておられる方がいましたら教えてください。

そしてもっと謎なのは左手は何を握っているのか問題です。

腰回りにある紐の端を持っているという説がありますが、ぱっとみて何かはわからない…。

もやもやします。

〇風神のルーツ?

世界の風の神様を見ていきましょう。

ギリシア神話の風の神はたくさん存在していて、総称「アネモイ」です。

冬を運んでくる北風の神「ボレアース」

布の袋っぽいものを持っています。(風袋だと思われる。)

上の画像はOriginal uploader was Per Honor et Gloria at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11405377により引用

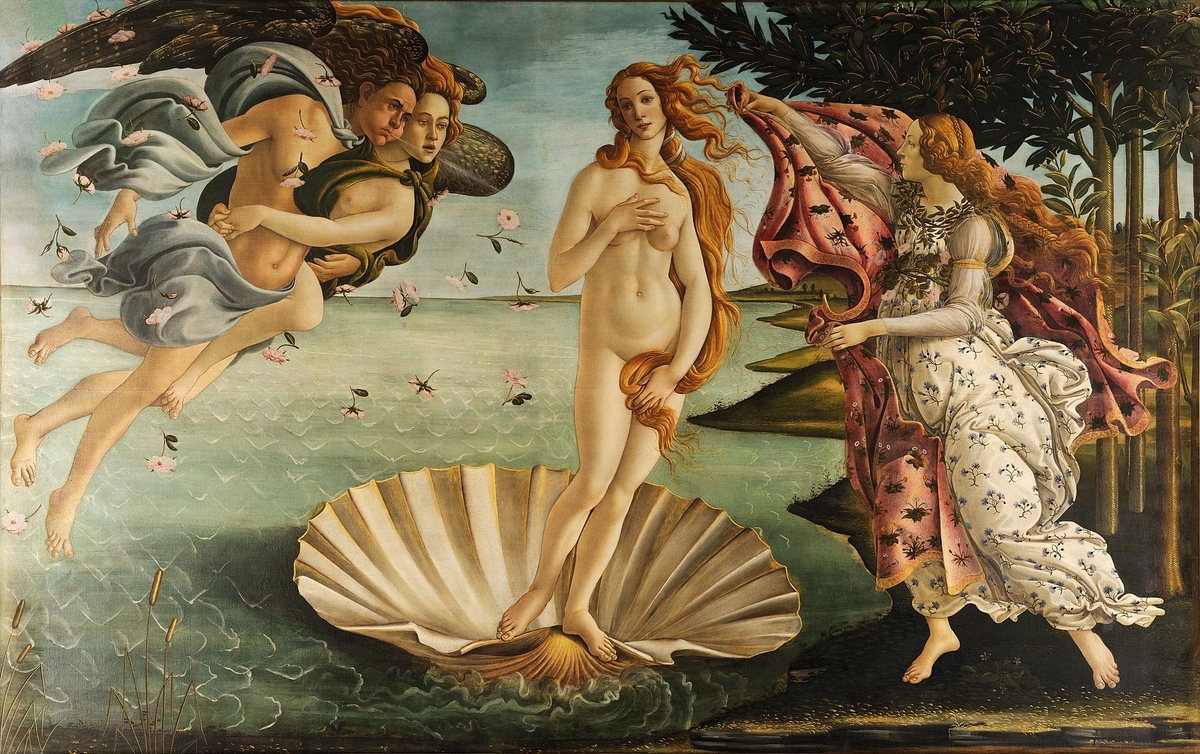

西風の神様「ゼピュロス」

向かって右側の方を膨らましている男性が西風の神様ゼピュロスです。

上の画像は サンドロ・ボッティチェッリ - Adjusted levels from File:Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project.jpg, originally from Google Art Project. Compression Photoshop level 9., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22507491により引用

アステカ神話などで風の神として崇められていた「エエカトル」

風神としての羽毛のある蛇神として表現されます。

風はあらゆる向きに吹くため、エエカトルは方位とも結びつけられました。

上の画像はFrom the Codex Borgia (also known as Borgianus, Borgiano or Manuscrito de Velleti), a prehispanic codex, possibly of Mixtec origin. (via w:en:Image:Quetzalcoatl Ehecatl.jpg), パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1703963により引用

俵屋宗達の描いた風神は、雷神と同じく鬼の姿として表現されています。

風を起こすと言われている「風袋」を背中に持っています。

正直袋っぽく見えませんが、風袋です。

サンタの由来ってもしや…

上の画像はkodomo no tomo - kodomo no tomo, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3137790による

次回へ続きます!

ブログ書いているうちにテントウムシはどこかに行きました。

グッバイ。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。