描かれた百人一首

今日も生きてます。

今日の画題は百人一首と歌仙絵です。

⚫百人一首

百人一首は、カルタなどで有名ですね。

藤原定家(ふじわらていか)が、古今の歌人百人から和歌を選んだものです。

藤原定家が京都・小倉山の山荘で選んだとされるので小倉百人一首とも呼ばれます。

江戸時代には寺子屋のテキストやカルタになりました。

実はこの他にも百人一首があるのです。

(↓一部例)

黒沢翁満編。『源氏物語』に登場する人物の和歌を採録している。

緑亭川柳撰。神代から室町期までの武人の和歌を採録。

『烈女百人一首』弘化4年(1847年)刊。緑亭川柳撰。英雄百人一首に対し、著名な女性の和歌を採録。

英雄とか熱い和歌が集まってそうですよね。

一番メジャーなものは小倉百人一首だと思います。

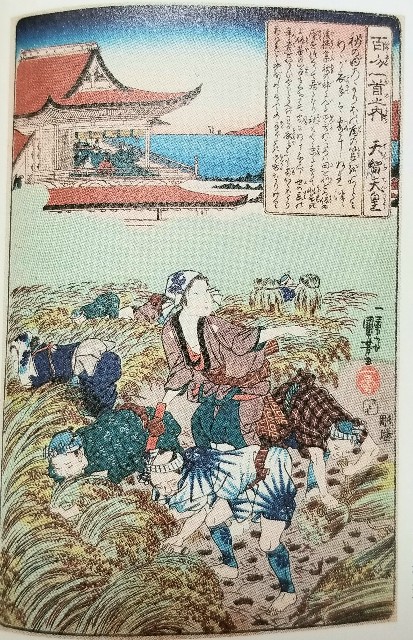

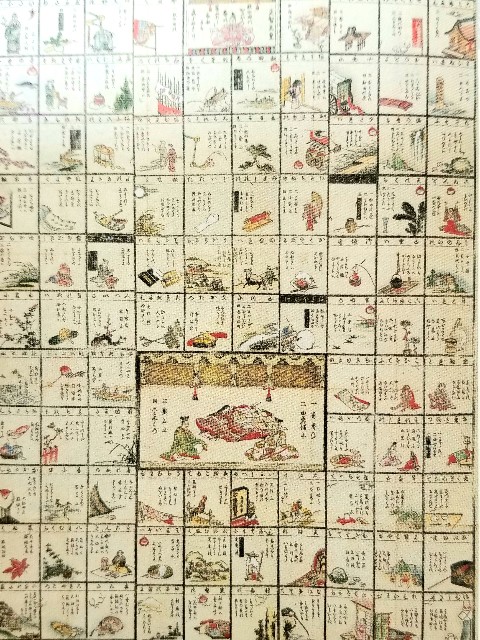

江戸時代には安価なおもちゃとして双六が人気でしたが、百人一首をモチーフにしたすごろくも作られました。↓

「百人一首双六」

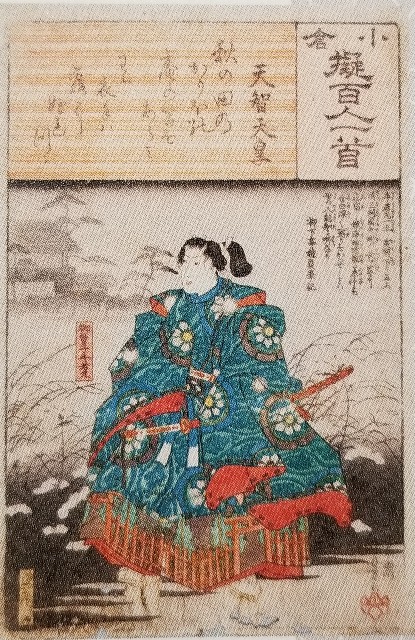

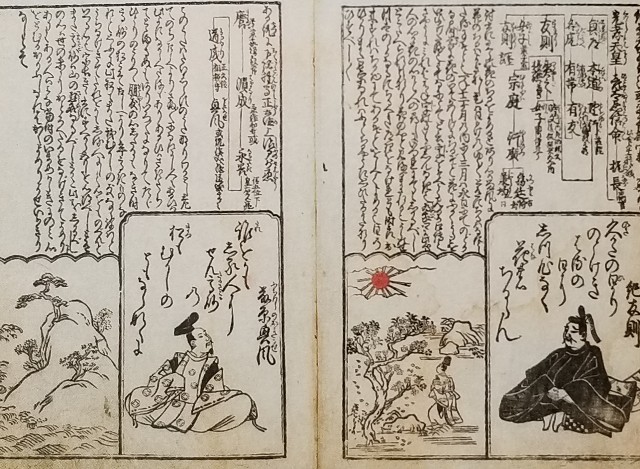

また、百人一首の絵入りの解説書「賢容絵入歌之顕図 百人一首讃抄」も出版されました。

⚫歌仙絵

歌仙とは、優れた歌人のこと。

以前ブログのどこかで取り上げましたが、平安時代には藤原公任(ふじわらのきんとう)が三十六歌仙をまとめました。

柿本人麻呂、山部赤人、大伴家持、猿丸大夫、僧正遍昭、在原業平、小野小町、藤原兼輔、紀貫之、凡河内躬恒、紀友則、壬生忠岑、伊勢、藤原興風、藤原敏行、源公忠、源宗于、素性法師、大中臣頼基、坂上是則、源重之、藤原朝忠、藤原敦忠、藤原元真、源信明、斎宮女御、藤原清正、藤原高光、小大君、中務、藤原仲文、清原元輔、大中臣能宣、源順、壬生忠見、平兼盛

三十六歌仙を一人一人描き、歌を添えたものはあったのですが尾形光琳はなんと36人大集合した絵を描いています。

なんだかヒヨコの群れを見ている気持ちになるのは私だけ?

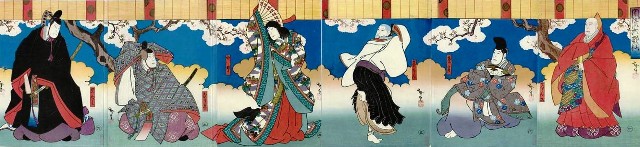

ずらりと並ぶ六歌仙!

歌人の絵ってたくさん残ってるんですね。

現代と和歌に対する熱さが全然違う。

Twitterが流行ったので短い言葉で表現することに対する需要はあるのかなあと思いますが、和歌は読み解くのに教養が必要だから敷居高いですね。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。