マリア教育の理由

今日も生きてます。

膝掛けに金色の絵の具をつけてしまいました…。

あと黒がついた指で電動歯ブラシのえを握って染み付けちゃったり、鍵盤に絵の具ついちゃったり…

気を付けなきゃなあ。

大掃除でやること増やしてるわ。

さて、今日も筑摩書房から出版されている「美少女美術史」池上英洋さん荒井咲紀さん著を読んでます。

実は美少年美術史は読破しました。

美術史という題名ですが絵を通して当時の少年に対する捉え方や背景を学んだ感じでした。そして少年というものに対する考えの変遷も面白いものでした。

美少女美術史はまだ読み途中なので読んでいきます。

美少女美術史を読み終わったら日本の美術について取り上げていく予定です。楽しみ~

今日はマリアさまの絵についてです。

17世紀にマリアが母親から何かしら学んでいる絵が描かれるようになります。

ジョヴァンニ・ロマネッリ「マリアの教育」

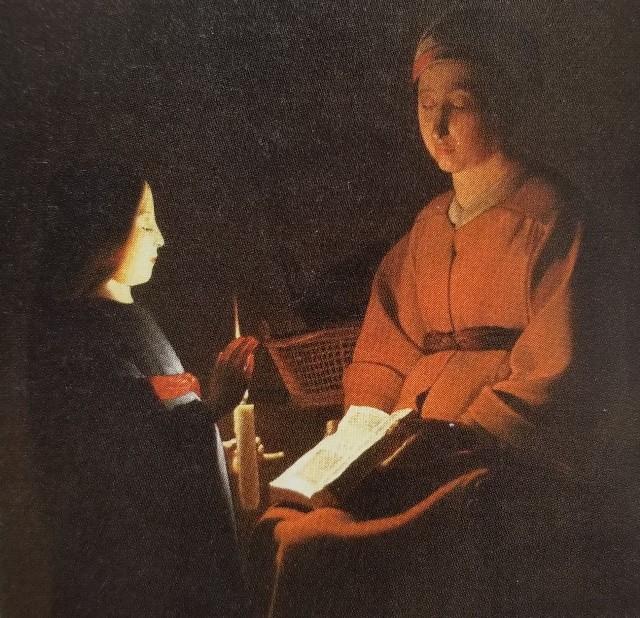

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「マリアの教育」

マリアはキリスト教の絵のモチーフです。

普通宗教の絵のテーマは聖書の場面を根拠に描かれます。

ですがマリアの教育、しかも母親からマリアが直接何かを学ぶという記述は無いに等しいです。

なぜこのような絵が描かれるようになったのか?

それは当時の時代背景が関係しています。

ルネサンス時代における商工業の発達により、ヨーロッパでは小規模な個人経営の商店が増え、取引などに文書の読み書きができる能力が必要とされました。

個人経営だと、家族ぐるみで商いをすることになり、妻も労働力として期待されました。

そのため女性に対する教育が推奨されていたのです。

それに加え、当時プロテスタントに対抗していたカトリックは、聖書にないものを認めないプロテスタントに対抗して「聖母マリア」を称揚していく戦略を持っていました。

この二つの理由から、聖書には根拠のないマリアの教育というテーマの作品が作られていきました。

グイド・レーニ「マリアの教育」

中央にはマリア、それを囲むは近所の娘たちでまりあを手本に作業をしている。

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ

「マリアの教育」

まるで実在する親子のような描き方です。

こうした図像には後に神学的な解釈がつけられるものだそうです。

今回のマリアの教育はというと

マリアが聖書を読む行為=

聖母が神の言葉を直接授けられること=

男性を介することなく母から教えられていること=

この図像は処女懐胎を意味する!

このロジックどうでしょうか。

私はスッと納得はできない笑

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。