クリムトとジャポニズム

今日も生きてます。

スポーツに興味はありませんが、この暑さの中試合をしている高校生球児すごいな~と思います。

甲子園はなぜ夏におこなわれるんでしょうか。由来でもあるんですかね。

さて、今日も池上英洋さん著「西洋美術史入門<実践編>」を読んでます。

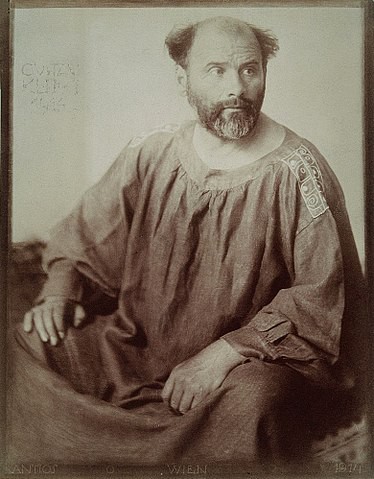

昨日はゴッホのジャポニズムについて書きましたが、今日はクリムトです。

クリムトは金箔を使った作品が有名ですが、これもジャポニズムの影響があると言われています。

グスタフ・クリムト「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像」1907年

上の作品を見るたびに似ている画商さんの顔を思い出します。

尾形光琳「紅白梅図」18世紀初頭

尾形光琳の川の表現は上もしたも関係なく、遠近法は無視されて表現されています。

クリムトは日本に関する書物や美術品を収集していたそうです。そこから影響されたのか、クリムトの作品には幾何学的図案装飾を金箔による背景処理とうまく組み合わせています。

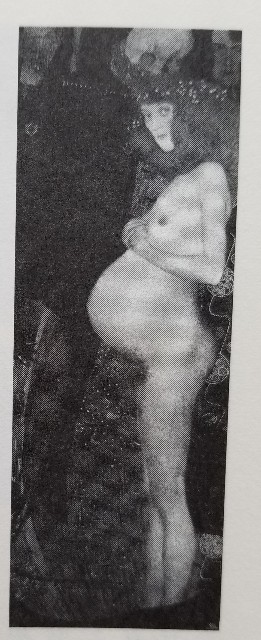

最初の肖像の作品では女性の腕や手、顔以外はすべて平面的でした。これは1907年の作品でしたが、これを遡った時代と比べると、立体感の喪失に段階があることがわかります。

この作品では人体の肌以外は装飾的な図案が覆っています。

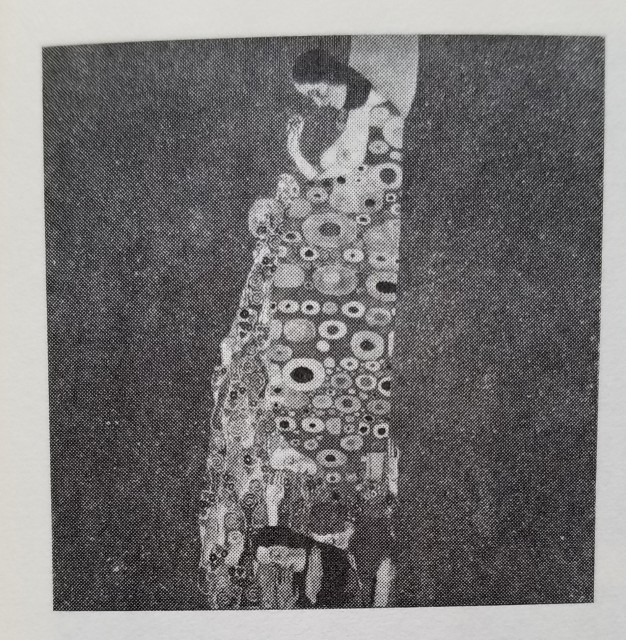

グスタフ・クリムト「HopeⅡ」1907-8年

HopeⅠの時より後に制作された作品ですが、装飾的図案がより大胆に画面に使われ、人体の描き方も立体感が控えめになっています。

さらに画面下の女性の手はほとんど立体感がありません。↓

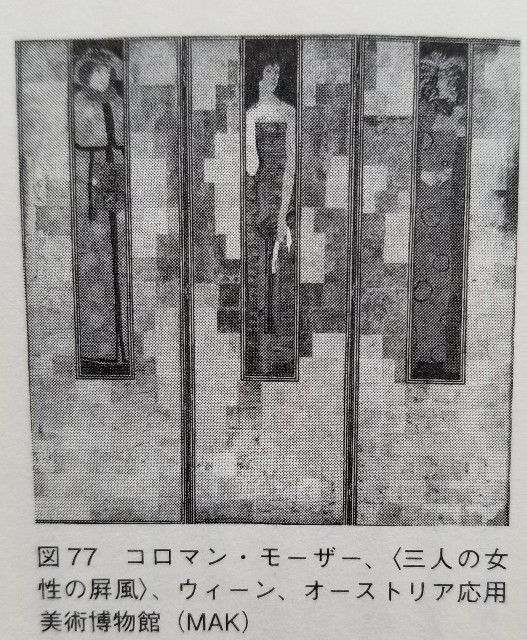

同じ時代の画家、コロマン・モーザーという画家も、金箔を使った絵を描いています。

二人の画家が同じ時期に同じような平面処理を試みているのには理由があります。

19世紀の終わりに日本に訪れていたフランツホーヘンベルガーが、1900年にウィーンで開かれた第六回分離派展で700点もの日本美術を展示したのです。

他にも日本美術のコレクションや日本の書籍が画家たちにに大きな影響を与えました。

クリムトの他にこんな金箔を使った作家がいることは知らなかったです。日本で金箔は昔からメジャーな素材ですが西洋では違ったんですね。金も描いて表現するというスタンスだったんだろうな。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

トレペに転写三昧。

明石 恵 Aya Akashi website - 明石 恵 Aya Akashi website