静物画の由来と歴史ー後半戦ー

今日も生きてます。

静物画について勉強中です。

前回は静物画という名称は18世紀の初めにネーデルランド(今のオランダ、ベルギー、ルクセンブルク)の美術家・画家であったホウブラーゲンが名付けたということと、描くモチーフに意味を持たせる静物画から、印象派以降は絵画の画面をどう構成するかということを目的とした静物画に幅が広がっていったということを勉強しました。

今日はさらに広がっていった静物画についてです。

モネなどの印象派やピカソのキュビスムのような芸術運動の一つに「シュルレアリスム」というものがあります。サルバドールダリやルネ・マグリットが有名かな。

●シュルレアリスムについて

ジークムント・フロイト(1856-1939)が「無意識」を開発したことに影響を受けて、絵画や写真の分野で人間の意識ではなく無意識を主題として作品にしようという運動がありました。

シュルレアリスムの絵画の手法としては、「無意識」を作品にするために様々な方法がとられました。例えば葉っぱの上に紙を乗せて鉛筆などですりだしてイメージを引き出すフロッタージュや紙などに絵具をのせて半分に折り、開いてそこに生まれた偶然できた形からイメージを引き出すフロッタージュなどがあります。

デペイズマンはもともと「異郷の地に送ること(dé「分離」+pays「国、故郷」+ment(名詞の語尾))」というような意味だそうです。(デペイズマン - Wikipedia)

文学や絵画で使われたもので、全く無関係な文脈の物同士を組み合わせて思いもよらない効果を狙ったものです。

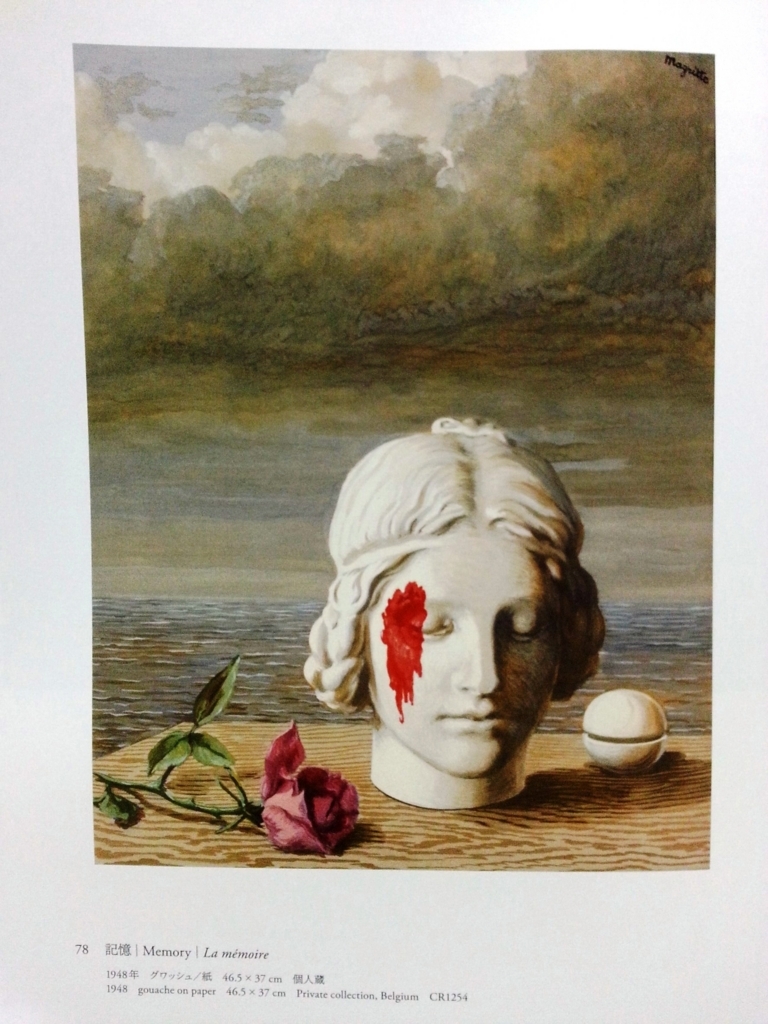

言葉だけで言われても全く意味が分かりませんが、絵を見るとわかりやすいです。この手法をよく使ったのはルネ・マグリットという画家です。マグリットはこのデペイズマンという手法を静物画に使いました。

マグリットの作品です↓

「説明」

「説明」

「一夜の博物館」

「記憶」

画面構成が目的ではなく、モチーフそのものの見方や意味や美意識を変えることが目的なのかなと思います。

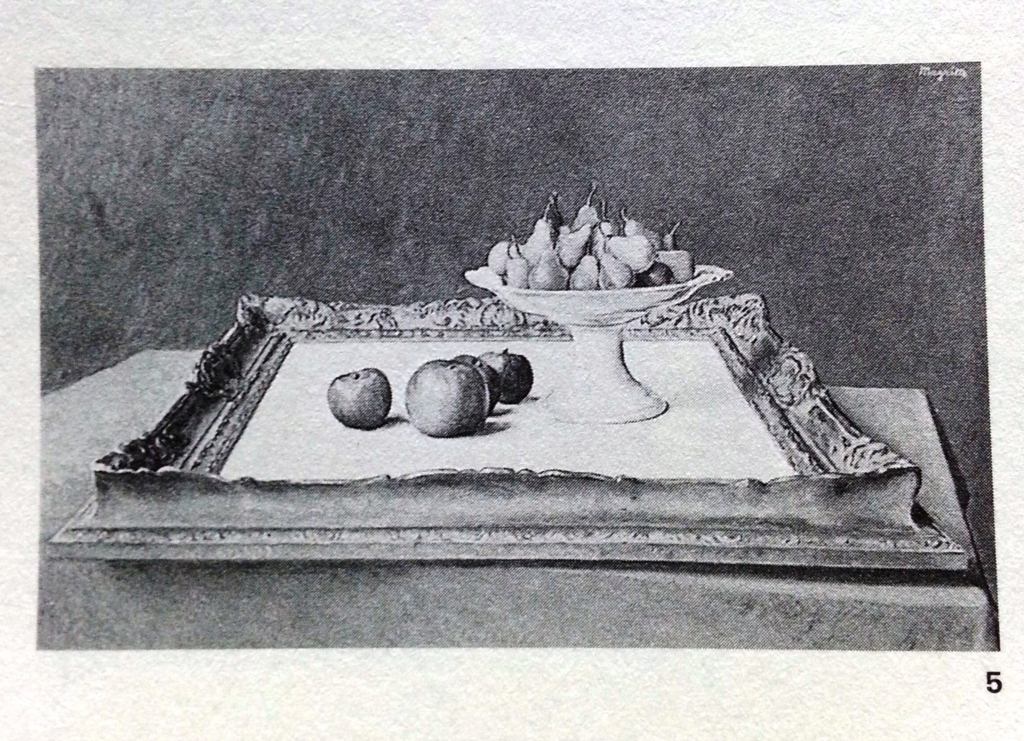

ルネ・マグリットが良識という題名で描いた作品が面白いです。

額縁の中には静物画のモチーフとして使われていそうな(セザンヌとか)果物が置いてあります。「絵画」自体も「静物」である。というような考え方が提起されています。

静物画と一言に言っても意味の変遷や広がりがあって面白いです。絵画って歴史あるんだなあとしみじみしました。奥が深いな。勉強することがまだまだたくさんありそうです。

きょうはここまで。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

☆展示のお知らせ☆

「チャリテイー・アート展」

売り上げの一部が災害遺児愛護活動に寄付されます。

会場 ギャラリー杉(さん)

会期 11/23(木)-12/5(火)

時間 10:30-18:30

ギャラリー杉のWEBSITE

http://sangarou.sakura.ne.jp/index.htm

26日の午後に在廊予定です。

多数の作家さんが出品されていますので、鑑賞の邪魔にならぬよう長居できません。

明石の絵の話を聞きたいという方はコンタクトからメールをください。25日と26日秋田にいる予定ですのでなるべく都合を合わせたいと思っています。