今日も生きてます。

国の美術品はどこに保管されるのがベストだろうか。

やっぱりその国の歴史や建国に関わる大事なものだったら、生まれた国で保存されて守られるのがいいのではないだろうか?

あまり文化財の在り方に関心が無かったので知らなかったのですが、大学の授業の中で「エジプトの文化財が大英博物館に持ち運ばれたのは不当である」といったような内容の映像を視聴させられてから(よく眠らなかったな私。)、美術館・博物館はそういう問題を抱えてるんだな~ということを知りました。

「文化財返還問題」というようです。

文化財返還問題(ぶんかざいへんかんもんだい)とは、合法売買や窃盗など合法的又は違法な手段によって外国に渡った文化財を、その原産国・所有権を持つ国が返還要求することに関わる、あるいは、譲渡を要求することに関わる問題である。

(文化財返還問題 - Wikipediaより引用)

日本は2000年以上もずっと日本なのでまだわかりやすいですが、戦争などで植民地になったり、統治者と体制が変わってしまった国の場合などは作品の原産国なくなってしまっている場合もありますよね。

個人的に民族の根幹に関わるようなもの(日本においては皇室に関する物でしょうか?)が国外にあるのは絶対ダメだと思います。他の美術品は大抵昔お金持っている人が嗜好品として作らせたもので、本当に必要?と思ってしまいます。

私はめちゃ庶民なので、庶民目線で考えてしまいます。昔のお金持ちの嗜好品を今の私たちの税金で維持する必要性ありますか?(企業や個人が文化財を保管するのは自由。)この立派な宝物をつくらせてた時、平民はどんな生活していたんだろうか…

…私は学芸員になれない人間だな!

ともかく、私個人の思いはおいておいて、理想論&一般論としてはその国の文化財はその国の宝物なので、その国が保管していることが望ましいのです。

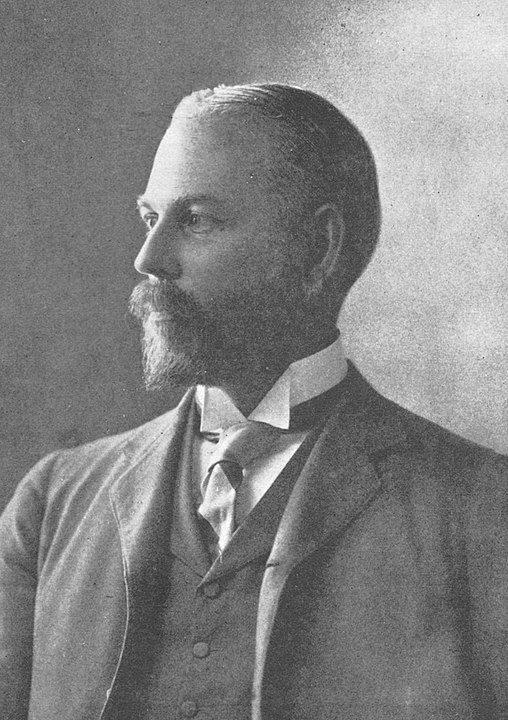

ということで、フェノロサの闇を今日ものぞいていきましょう。

参考図書は、フェノロサに懐疑的なスタンスの『フェノロサー日本美術の恩人」の陰の部分ー』(保坂清著、河出書房新社)です。そのような目線でみていきます。

前回はフェノロサの年表を確認しました。

今日はお雇い外国人として来日し、破格の高給で東京大学の教授として哲学を教えていたフェノロサが、信じられないほどの量の日本美術品を収集していたという一面を見ていきます。

フェノロサが日本美術に興味を持ち始めたのは日本画でした。そのときに通訳をしていた人から狩野派の系統を継承した絵師である、狩野友信・狩野探美を紹介されます。

この二人を通じてフェノロサは日本の美術のことを理解していきます。

ちなみにフェノロサ11年間日本にいたそうですが、ほとんど日本語を使用せず、あまり読み書きも出来なかったみたいです。

まわりに頭の良い東京大学の学生がいたから必要無かったのかもしれませんね。

知識を蓄えていったフェノロサは、質の良い(本物!)美術品を収集していきます。

代表的なもの↓

尾形光琳「松島屏風」

Ogata Kōrin (1658-1716) - Museum of Fine Arts Boston, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62560532により引用

狩野元信「白衣観音像」

狩野之信「四季花鳥図屏風」

雪舟「花鳥屏風絵」

俵屋宗達「花鳥図」

住吉慶恩「不動図」

岸駒「神鹿図」

狩野隆信「聖徳太子絵伝」

伝狩野徳永「龍虎図屏風」

「吉備大臣入唐絵巻」四巻

「大威徳明王像図」

「法華堂根本曼陀羅図」

結果、来日二年でフェノロサが収集した日本美術品…

二百数十点!

中国人も真っ青の爆買いですよね。

三日に一点休まず集めていた計算になるけど、君本当に大学で講義はしてたのかい?と疑いたくなる量の多さです。

ボストン美術館とフーリア美術館の日本美術コレクションはほとんどフェノロサが収集したと言っても過言では無いです。

ちなみにフェノロサはこの収集の間、演説では日本美術の優秀性や「保護」を説いていたそうな。

国宝級の住吉慶恩の絵巻物を入手した時、そのやり取りをみていた日本人(岡倉秋水)によると、絵巻を売る商人にそれを売値の倍の値段で買うから、誰が購入したのかを口外するなという口止めをしていたようです。

日本の財宝を国外流出させている自覚はあったのかもしれませんね。

次回に続きます。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。