今日も生きてます。

今日も『マンガでわかる「日本絵画」の見かたー美術展がもっと愉しくなるー』誠光堂新光社出版、矢島新監修を読んでいます。

大雑把に時代ごとに日本絵画が紹介されています。

今ちょうど江戸時代初期頃まで読み進めました。

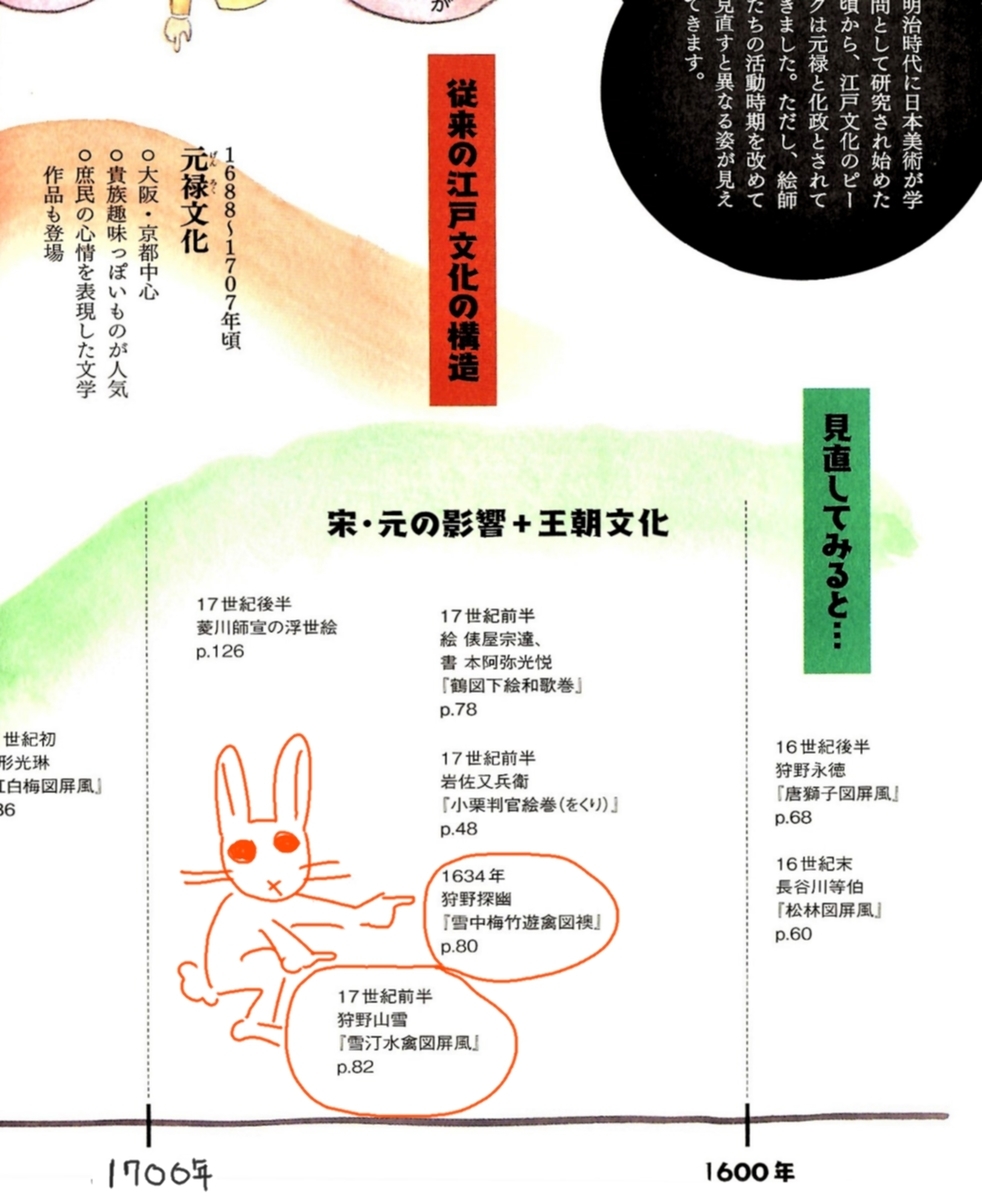

その中に↓のような表がありました。

江戸時代は長いので同じ江戸時代の作品といえども100年ごとに区切ると傾向があるようですね。

また、日本美術史の学問の中で、江戸時代の文化のピークは元禄文化と化政文化とされているそうですが、表にしてみると各時代に有名な作品と作家がいることがわかります。

今日は表のここにいる狩野派の二つの作品についてみていきます。

狩野山雪 「雪汀水禽図屏風」

この頃猛威を振るっていた狩野派。

権威がどこに偏っても生き残れるように江戸と朝廷両方に狩野派の絵師を送り込んでいます。

狩野山雪は京都で朝廷の絵師として活躍した画家。

二つの作品を見比べるとパトロンの好みの違いも感じられます。

狩野探幽「雪中梅竹遊禽図襖」(せっちゅうばいちくゆうきんずふすま)

狩野山雪「雪汀水禽図屏風」(せっていすいきんずびょうぶ)

〇江戸で活躍「探幽様式」

狩野永徳の孫として狩野派を継いだ狩野探幽(かのうたんゆう)。

永徳の再来といわれるほど、才能がありました。

16歳になると御用絵師として江戸に向かいます。

若い頃は永徳のような画面いっぱいにモチーフを描く画風でしたが、だんだん余白をたっぷりとった絵に変わって行きます。

「探幽様式」と呼ばれました。

(決してカスカスなわけではない。絵画の中でこの余白は表現。)

四季松図(六曲一双)大徳寺

春景図 フリーア美術館 1672年作

〇個性派!京狩野・山雪

老梅図(メトロポリタン美術館)

江戸で活動した江戸狩野は、幕府や大名関係の仕事を請け負い、華々しく活躍していました。

それに比べると京都で活動した京狩野はぱっとしません。

しかし永徳の様式を継承した濃厚な画風を打ち立て制作を続けます。

二代目の山雪は個性的な画風で知られました。

個人的にはこの怨念を感じる松の絵が好きです。

山雪作で似たような作品を美術館で見ましたが、意外に近くで見ると細かく描かれているわけではありませんでした。

しかしこのフォルム…松をこのように描いた人が居たでしょうか?

私は勝手に山雪の心の闇をくみ取りました。

「雪汀水禽図屏風」(せっていすいきんずびょうぶ)は山雪の個性を感じられる作品です。

学者肌の山雪はモチーフを整理・整形して垂直・水平に配置した幾何学的な画面構成をしています。

この波の線の描き込みの多さは、作家の執拗さが感じられて個人的に好きです。

同じ時代に活躍した狩野派でも、二人とも全く違う方向性に表現を開花させていますね。

狩野派というと、代々伝わる手本などを参考に、同じような絵をこう御坊のように制作するイメージもありますが、この頃(江戸初期)はちがったのかなと思います。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。