亀人間?奇怪な浮世絵?ー歌川国芳の戯画をみようー

今日も生きてます。

東京都のコロナ感染者のための病床って、ほとんど埋まっているものかと思っていました。

実際は半数以上空いているそうですね。

医療現場もどたばたで、正確な入院者数・退院者数を把握できていなかったようです。

不正確な数字を発表していたことについては「?」が残りますが、少し安心しました。

引き続き歌川国芳の作品を取り上げたいと思います。

国芳は浮世絵の王道ともいえる美人画や役者絵もたくさん残しています。

しかし天保の改革によって贅沢な浮世絵は禁止されてしまいます。

そんな中、規制を潜り抜けて表現した国芳の作品が面白いです。

今日は国芳の「戯画」を取り上げます。

〇役者絵?

上の作品、シュールですよね。

歌川国芳の「亀喜妙々」(ききみょうみょう)です。

亀に人間の顔が生えています。

これは妖怪絵とかではなく、役者絵が幕府に禁止されてしまったために、役者を亀にして(!)表現した浮世絵です。

よく見ると甲羅の模様が少しずつ違うのがわかりますでしょうか?

これはそれぞれの家紋を模しているそうです。

当時の江戸の人々はどの亀がどの役者か見分けがついたんでしょうね。

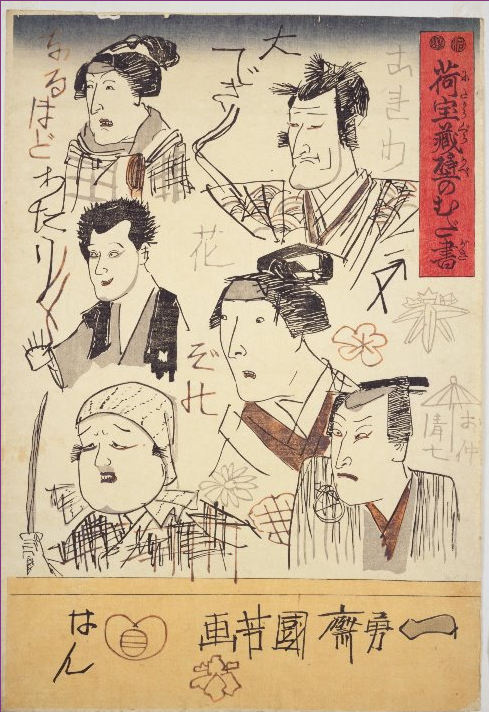

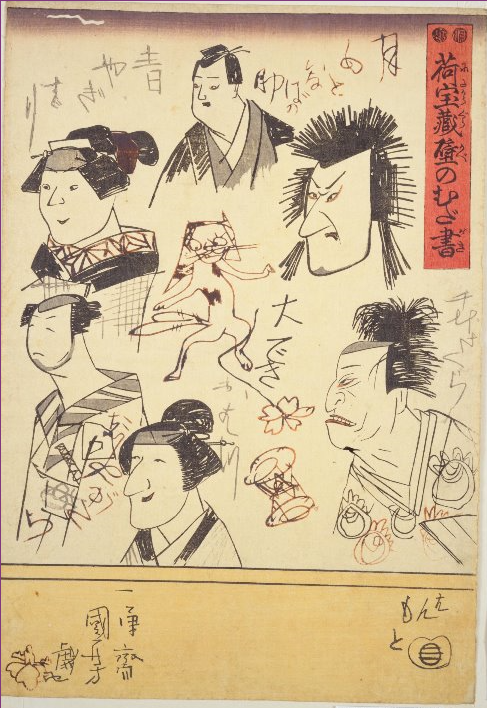

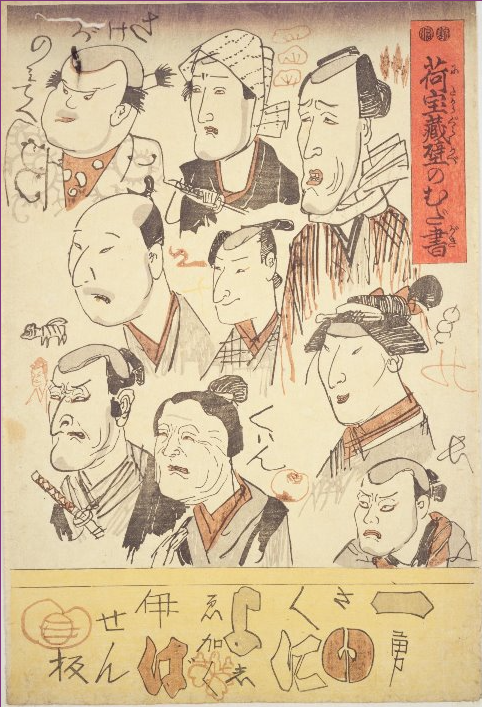

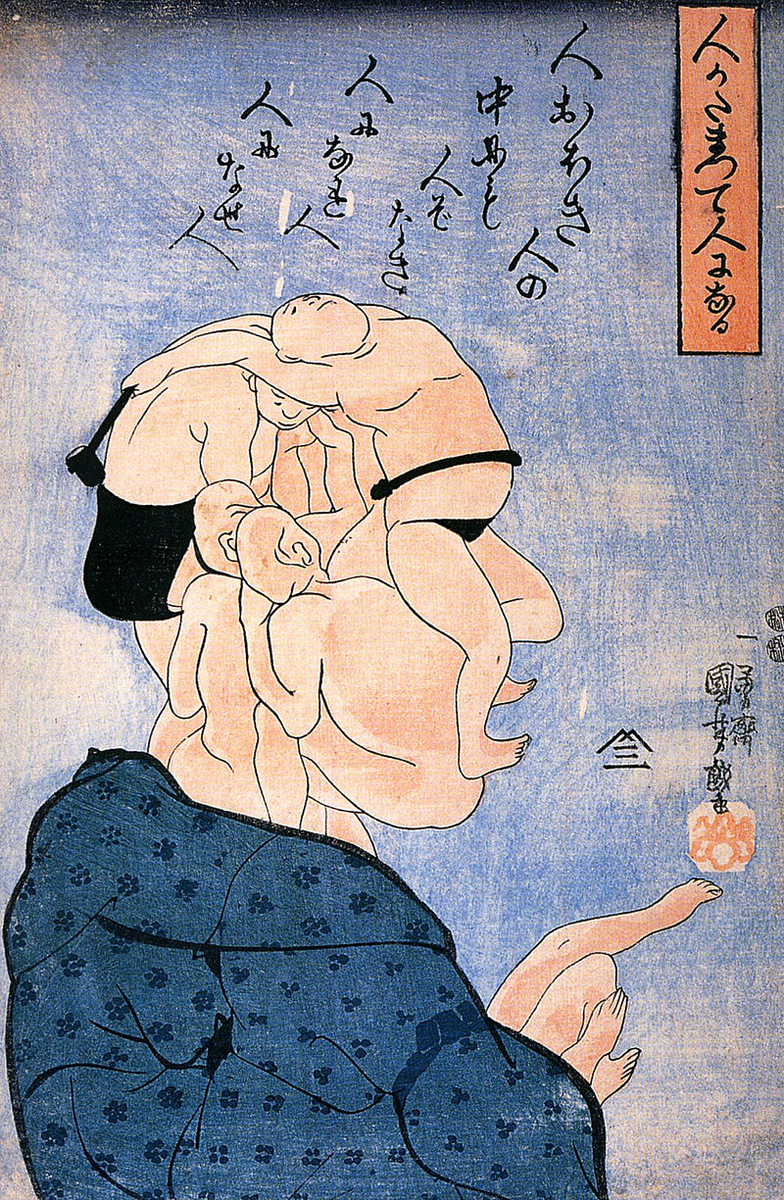

上の作品は国芳の

『荷宝蔵壁のむだ書』(にたからぐらかべのむだがき)

という作品です。

人の顔の特徴のとらえ方がプロだけど、描き味は落書き風です。

こんな描き味の浮世絵他にありますでしょうか?

役者絵が禁止される中、「荷宝蔵」と呼ばれる土蔵の外壁に描かれた歌舞伎役者の落書きを描いた…という体の浮世絵です。

この「荷宝蔵」にも「似たから」がかかっているようです。

〇寄せ絵

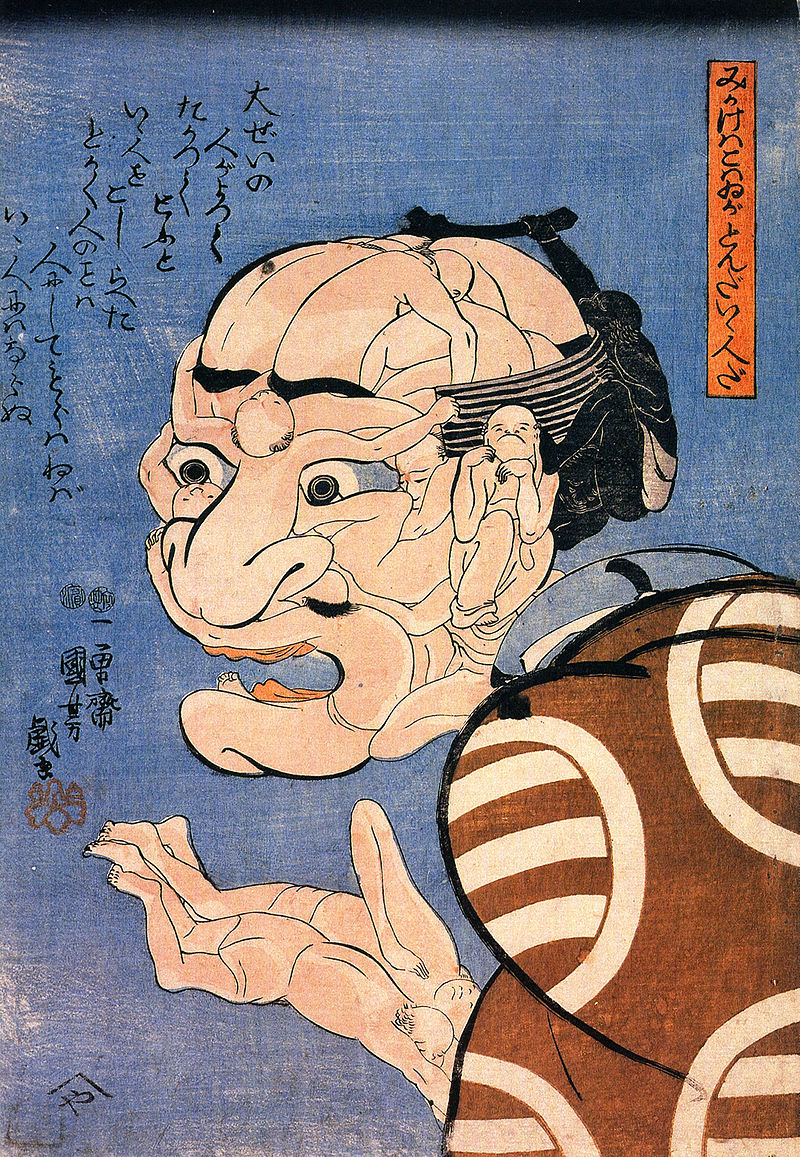

寄せ絵とは、あるものを集めて一つの物を表現する手法で、戯画の一つです。

国芳は寄せ絵も面白い浮世絵を残しています。

人間が寄り集まって人をかたどっています。

よく見ると、大きな人間を構成している部分的な人々は様々なポーズを取っています。

人の顔の中央にある「鼻」がお尻なのも面白いです。

画面左上には

「大ぜいの人が よつて たかつて とふと いゝ人をこしらへた とかく人のことハ 人にしてもらハねバ いゝ人にはならぬ(大勢の人が寄ってたかって、とうとう、いい人をこしらえた。兎角、人の事は人にしてもらわねば、いい人には成らぬ)」

とかいてあります。

個人的に足が手の指になっているのが少し不気味。でもいい。

画面上部の言葉

「人おほき人の中にも人ぞなき 人になれ人 人になせ人 (人多き人の中にも人ぞ無き 人に成れ人 人に為せ人)」

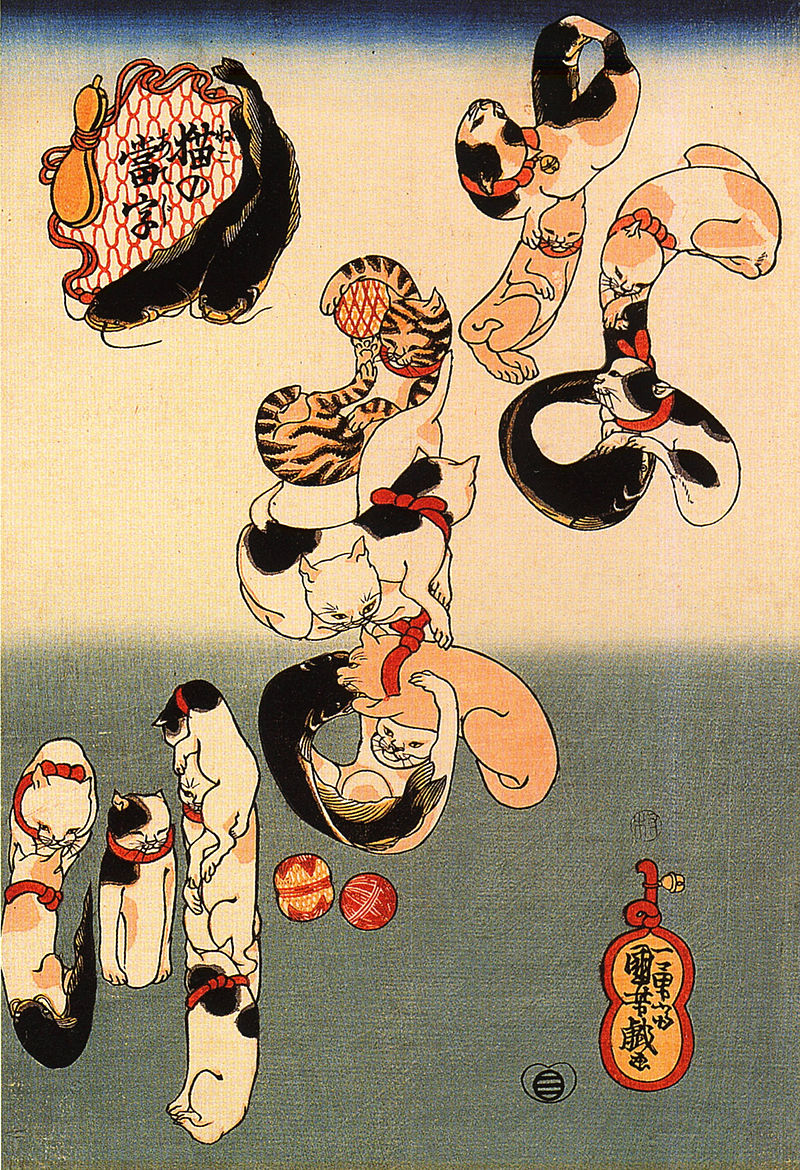

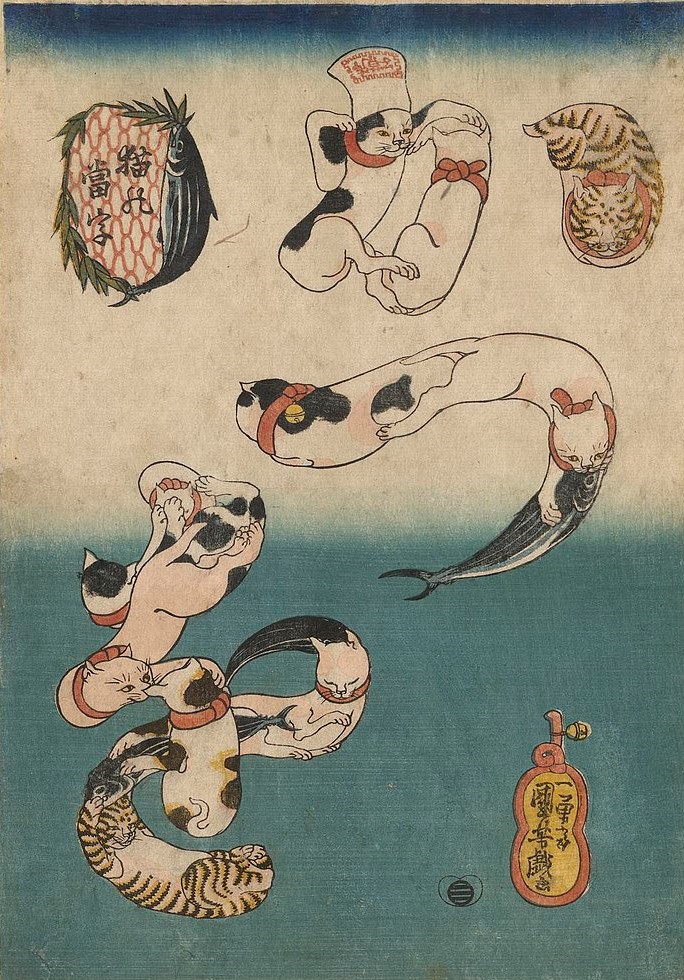

〇当て字

文字で当て字という表現があります。

国芳は絵で、しかも猫で当て字を表現しました。

猫が大好きで制作場所にも猫がいたという国芳。

もしかしたら猫のいろんなポーズを見ているうちに文字を思いついたのかもしれません。(勝手な憶測です。)

上の画像が「猫の当て字 なまず」

下の画像が「猫の当て字 かつを」です。

細部の部分を構成している猫たちをみていると和みます。

自身も楽しみながら庶民も喜ぶ絵を制作し続けた国芳。

規制を逆手にとってこれならどうだあ!という感じが粋で江戸っ子な感じがします。

個人的には七福神が遊んでいる絵も好きです。

どんな状況でも楽しむ気持ちを忘れてはいけませんね。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。