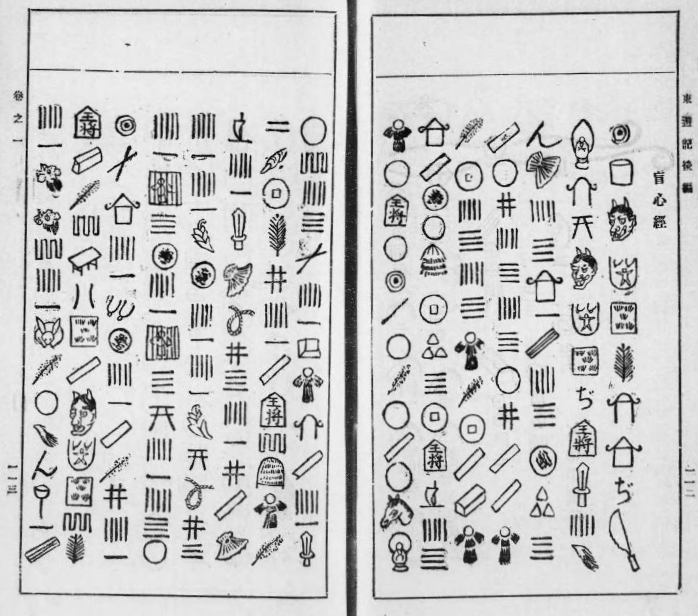

絵文字で般若心経をよんでみるー「絵心経」-

間が空いてしまいましたが、元気に生きています。

今朝からずっと眼鏡を探しています。

どこやったかな~。

私は寝ている間よく動き回ってしまうタイプです。

起きている時間あまりにも体を動かさないので、もしかしたら眠っているときにエクササイズしているのかもしれません。

そして昨晩もおそらく眠りながら動き回っていたのだと思います。

何か蹴ったんですよね…。

蹴った瞬間「ん?」と起きたのですが、すぐ寝てしましました。

あれ、たぶん眼鏡だな。

さて、どうでもいい話は置いておいて、今日は「絵心経(えしんきょう)」を取り上げます。

国立国会図書館デジタルコレクションより引用

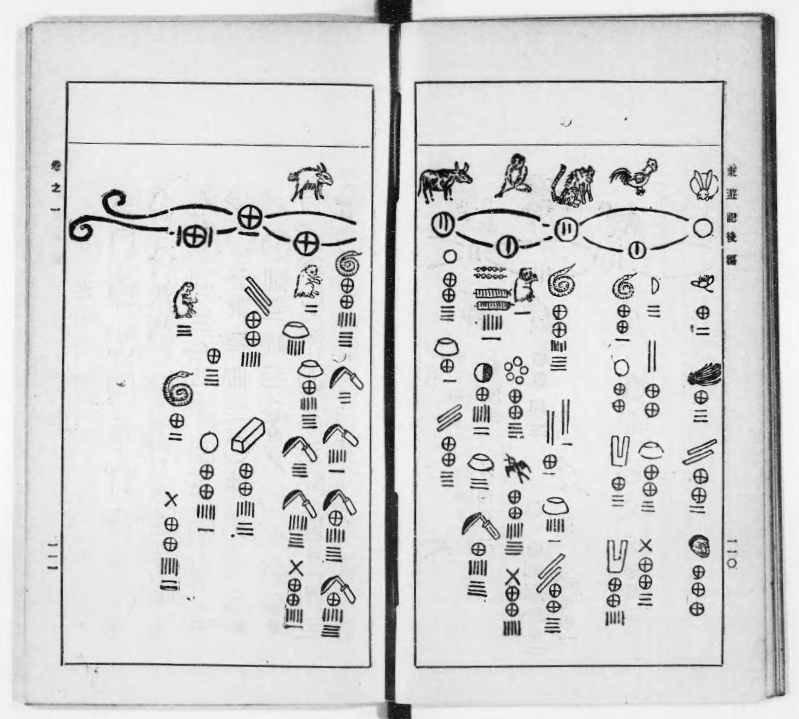

何やら文字絵が羅列しています。

実はこれ般若心経を意味しています。

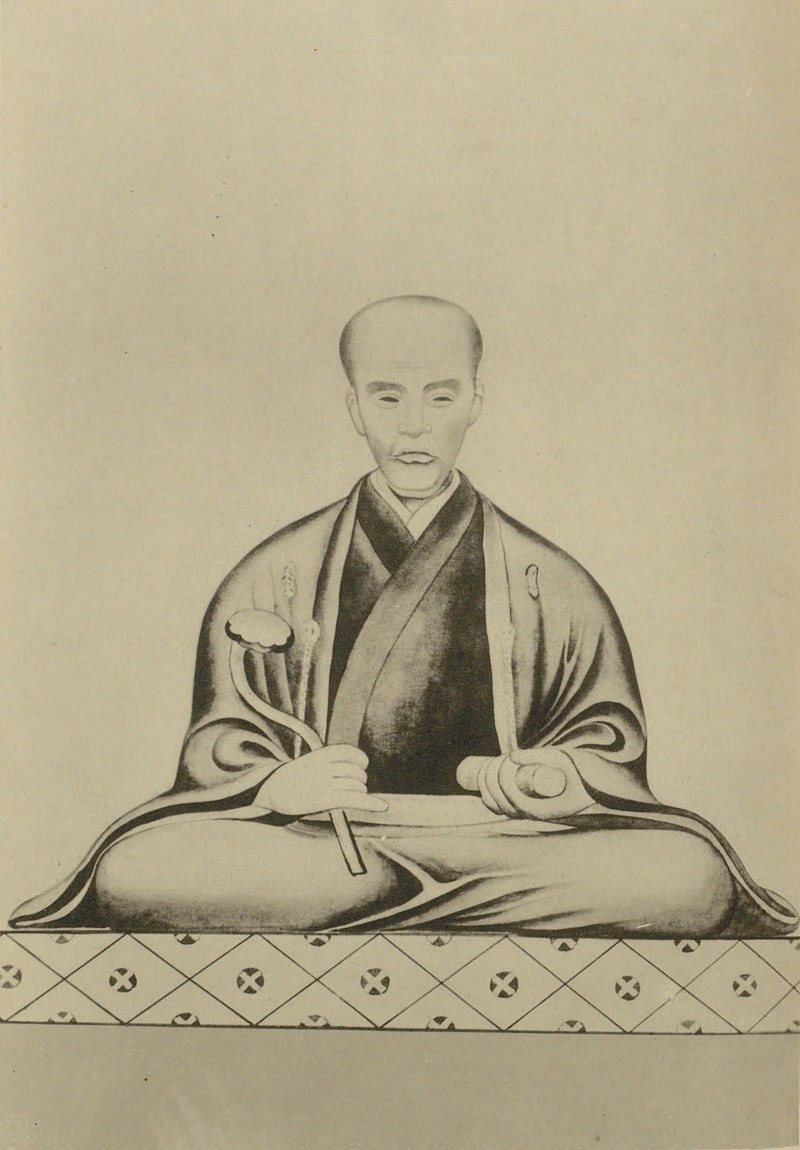

江戸時代に京の儒医である橘南谿(たちばな なんけい)が日本の各地を旅したものをまとめた本「東西遊記」の中に掲載されているものです。

藤浪剛一 - 藤浪剛一『医家先哲肖像集』刀江書院 (1936) via 国会図書館デジタルコレクション, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72810774により引用

江戸時代、文字を読めない人のためにこのような図で表現された般若心経がありました。

これを「絵心経」(えしんきょう)と呼びます。

盲心経(めくらしんきょう)とも呼ぶようです。

この表現は現代にはふさわしくありませんが、画像の中では盲心経と示されています。

画像は橘南谿が現在の岩手県の近くを旅した時に見聞きしたもの。

般若の顔が描かれているので、これは般若なのかな~

頑張れば現代の私たちでも理解できそうです。

Wikipedia情報ですが、この絵心経を最初に描いたのは元禄年間の(今の)岩手県の善八という方のようです。

ここからどんどん広まっていきました。

検索していたらこの絵心経が印刷されたマスキングテープや手ぬぐい、トートバッグなどのグッズも展開されています。

般若心経って漢字の羅列で堅苦しい印象もありますが、絵で表現されるとかわいいです。

このように現代まで受け継がれて生活に溶け込もうとしているのが面白いですね。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。