与謝蕪村をもう一度学ぶ。

今日も生きてます。

天気がいいですね。

こんな天気が良い日も引きこもりつつ怪談をきいています。

音楽だとビートにノリ過ぎてしまう(熱唱)

面白すぎる話は手元に集中できない(落語)

ニュースは眠くなる

結果、怪談がベストです。

五感が研ぎ澄まされる気もします。

今のところ集中力が最も上がるBGMは怪談です。

さて、江戸中期に活躍した作家を見ていきましょう。

今日は与謝蕪村です。

以前も取り上げました。

復習です。

文人画ってなに?ーマルチアーティスト与謝蕪村ー - リアル絵描き日記

〇「文人画」「南画」とは

与謝蕪村(よさぶそん)や池大雅(いけのたいが)の作品は、文人画(ぶんじんが)や南画(なんが)と称されます。

何回かブログの中では触れてますが、「文人画」「南画」とはなんぞやという説明したいと思います。

もともとは明の画家・批評家が使用し始めた言葉が「文人画」です。

官僚たちが職務以外に知識人のたしなみとして「詩・書・絵」を行い、その中で描いた絵のことを「文人画」と呼びました。

そして江戸時代にその「文人画」の風習が日本に伝わります。

日本で「詩・書・画」に目覚めた人々が明で流布された表現方法である「南宗画」を学び、それが日本での「南画」になりました。

日本の中での文人画は、官僚が趣味で描いていたものとは限らず、さまざまな階層の人間が描いています。

日本の中においては「文人画」「南画」がほとんど同じ意味です。

絵画表現の特徴としては、技巧の巧みさよりも内面や精神性が重視されました。

個人的な意見を記すと、あまりこってりした塗り重ねの表現は少なく、水分が多く含まれた絵の具や墨などでさらっと描かれているイメージです。

リアルな表現を追求しているわけではなく、ゆるめで雰囲気を重視したものが多いように感じます。

日本美術史的にみると文人画(南画)は江戸中期以降に発生したものということですね。

〇与謝蕪村の人生

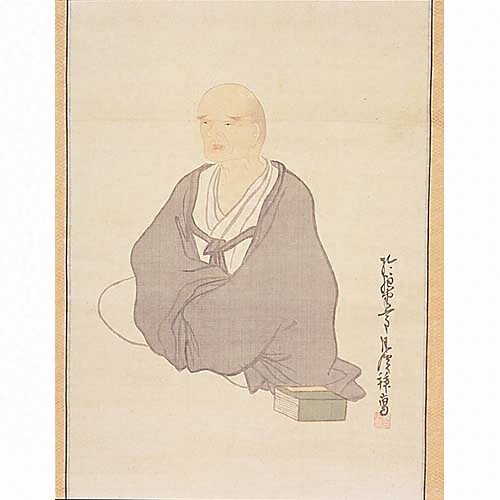

呉春(1752-1811) - 文化遺産オンライン( http://bunka.nii.ac.jp/ ), パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3777270による

呉春作 「与謝蕪村」

与謝 蕪村( よさぶそん) 1716年 - 1784年

1716年

大阪に生まれます。

22歳で江戸に行き、俳人である早野巴人(はやの はじん)に弟子入りして俳諧を学びます。

27歳の時に師匠を亡くします。

尊敬していた松尾芭蕉の行脚生活に憧れてその足跡を辿ります。

僧の姿に身を変えて東北地方を周遊しました。

43歳で結婚します。

結城や宮津、讃岐で暮らしていたこともありました。

53歳の頃に周遊生活を止め、京都に定住します。

68歳、京都で亡くなります。

〇作品説明

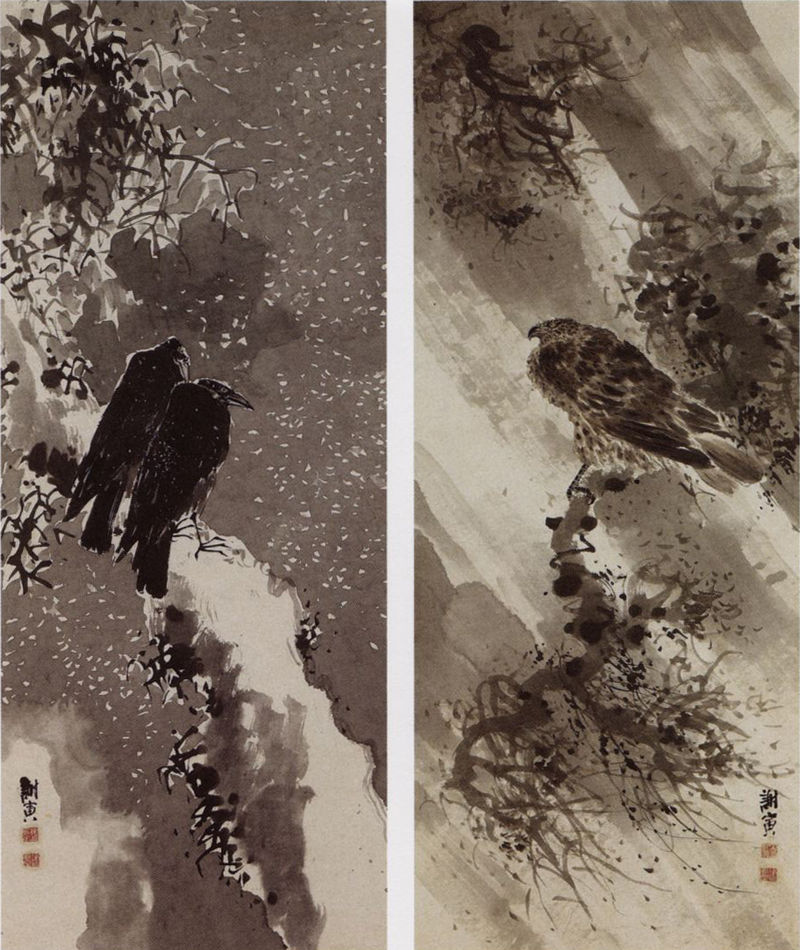

与謝蕪村が本格的に絵を描き始めたのは30代に入ってからでした。

Yosa Buson(1716 - 1784) 与謝蕪村 - Kitamura Art Museum 北村美術館, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2097764による

Yosa Buson - Miho Museum of Art, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8638513による

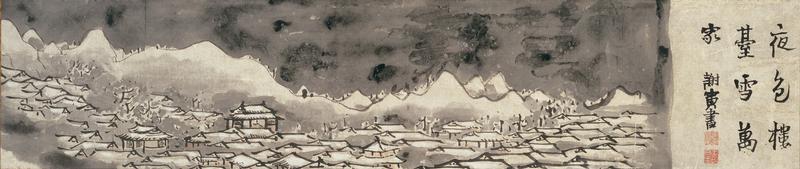

上の作品は漢詩の「夜色楼台雪萬家」の一節を絵にしたものです。

漢詩が主題ですが、描かれているのは日本の風景です。

この景色は蕪村が茶屋から眺めた東山の風景を描いたともいわれています。

伝統的な山水画は実際の街並みを描くことはなかっそうです。

降り積もる雪は日本画の画材である胡粉(ごふん:貝殻からつくられる白い顔料)で下塗りした上に淡く墨を塗り、その上からまた胡粉を重ねて表現しています。

これも伝統的な山水画にはない技法でした。

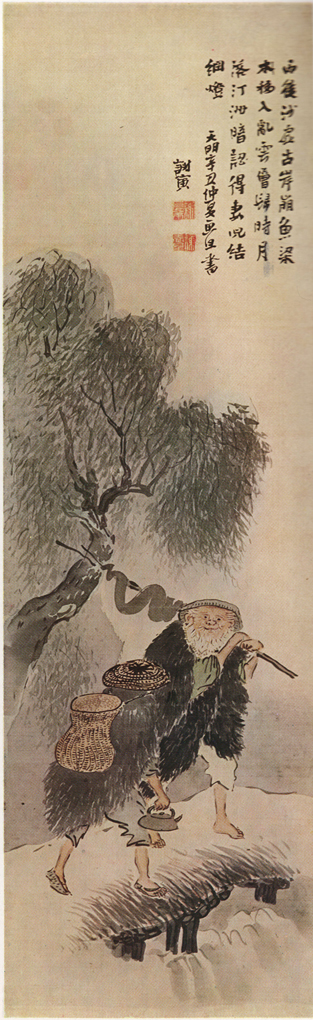

〇俳画

俳画とは、俳句と絵を一つの画面に収めたものです。

与謝野蕪村はこの俳画の作品も制作しました。

意図的に素朴なタッチを使用し、俳句の持つ余韻や洒落を表現しています。

Yosa Buson(1716 - 1784) 与謝蕪村 - Individual ownership 個人蔵, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2097778による

岩くらの

狂女恋せよ

ほととぎす

という俳句が右に書かれています。

「物狂」「恋」「声」を連想させる句に、「恋」と関係のある花として紫陽花を合わせています。

Yosa Buson(1716 - 1784) 与謝蕪村 - Kawabata Foundation (公益財団法人 川端康成記念会) 記念館, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2112199による

パブリック・ドメイン, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=822786より引用

私は俳句について詳しくはないのですが、与謝蕪村の残した俳句には次のようなものがあるようです。

春の海 終日のたり のたりかな

なんの情報もないと何を表現している句かわかりませんが、春で気持ちよくってゆったり気分というようなものを個人的には受け取りました。

現代語訳すると次のようなものになりそうです。

空はうららかに晴れ渡り、春の海には波がゆるやかにうねりを描いて、1日中のたりのたりと寄せては返している。

俳句詳しくはありませんが、「のたり」が重なるところが好きです。

少ない言葉でたくさんのことを表現する俳句のような感覚で、絵も描いていたのかなと思います。

俳句も少し理解できるようになった方がいいかな。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。