江戸時代に描かれた西洋風屏風

今日も生きてます。

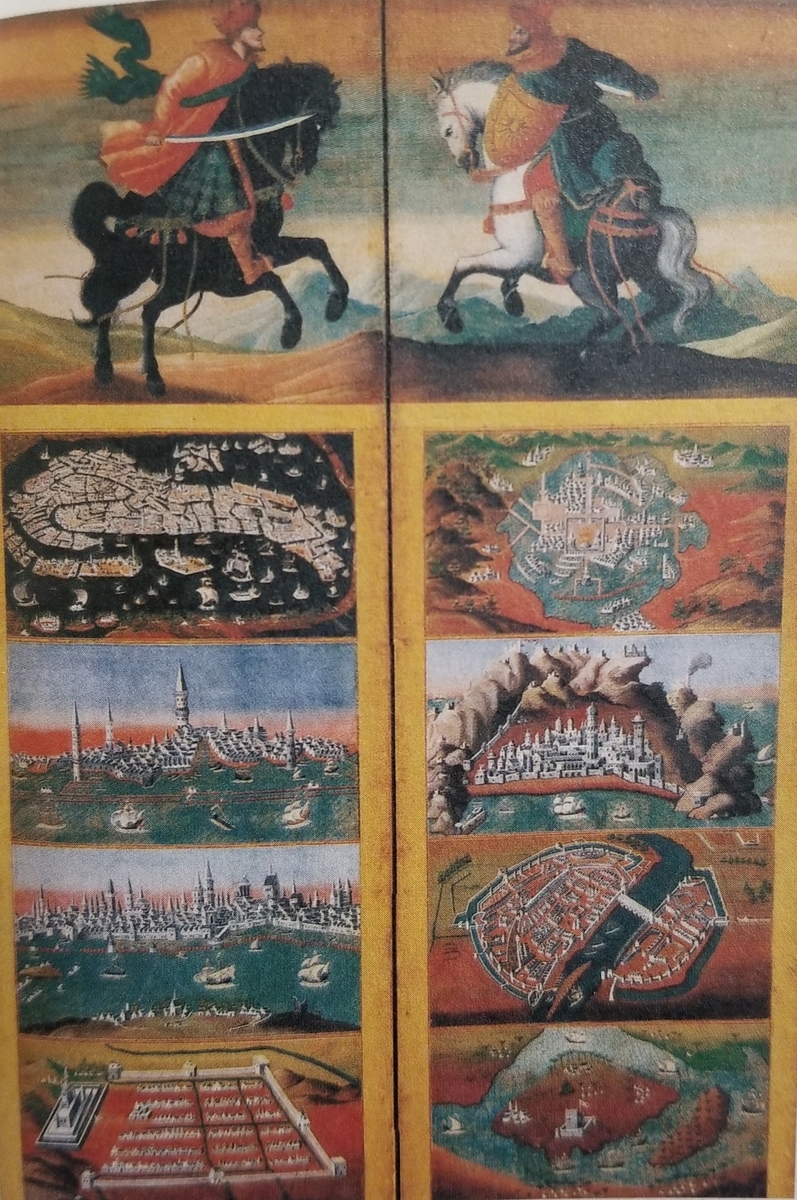

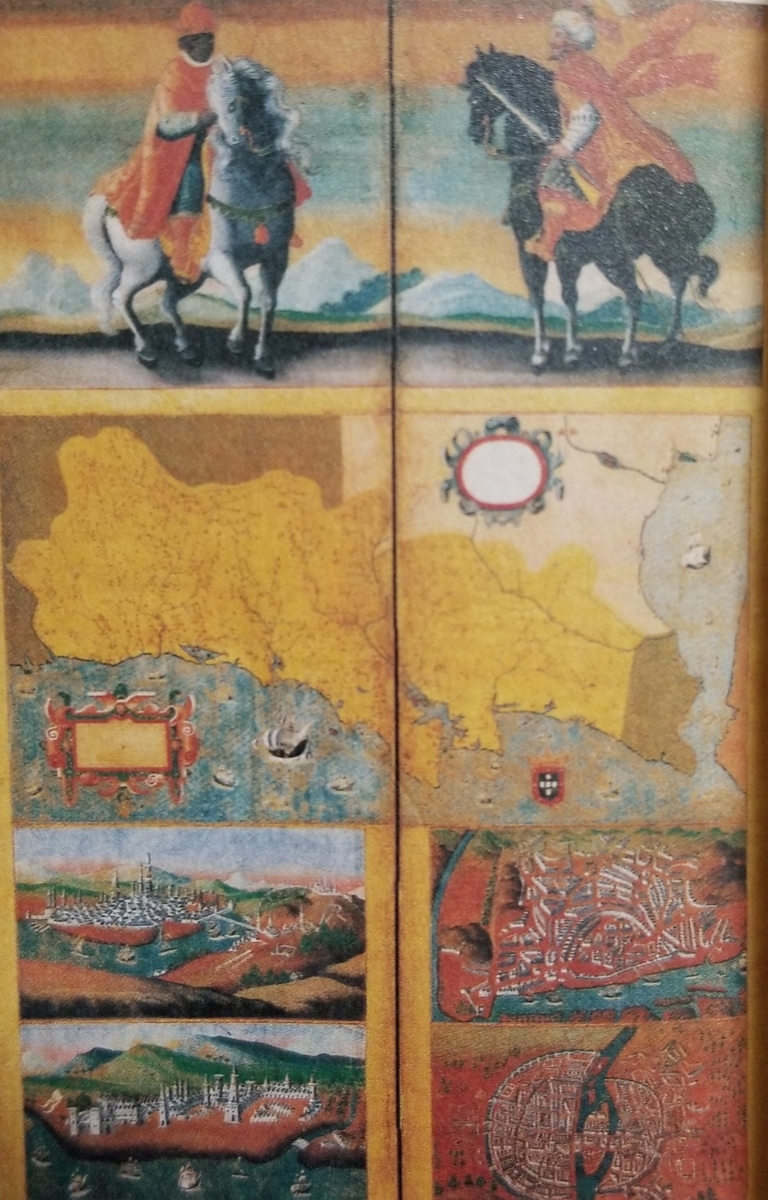

「二十八都市万国絵図」

↑の絵、どこの国の作品かわかりますか?

実は江戸時代(17世紀初期)に日本で描かれた屏風なんです。

なんだか陰影のつけ方も西洋風。

徳川家が献上し、明治天皇のお気に入りであったともいわれている屏風です。

なぜこのような作品が描かれたのでしょうか?

南蛮貿易によってカステラや唐辛子と共に西洋の地図や書籍が入ってきます。これらを参考に日本にある材料で西洋風の絵が描かれました。

安土桃山時代に、宣教師が建てた教会や学校の周辺から広がります。キリスト教絵画や版画を手本に絵画教育も行われました。

鎖国の開始もあり、日本絵画になかった陰影を使った立体感の表現も廃れてしまいます。

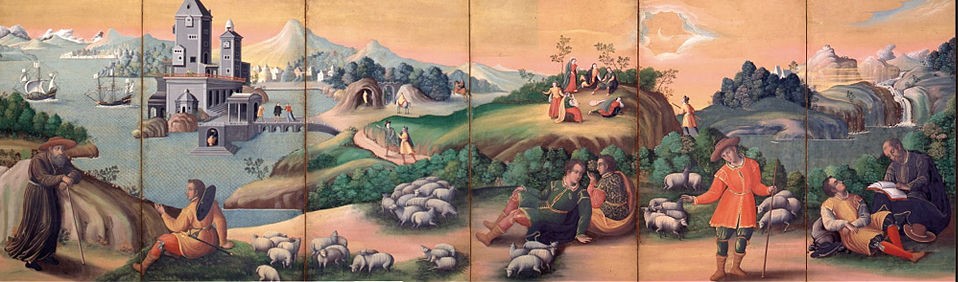

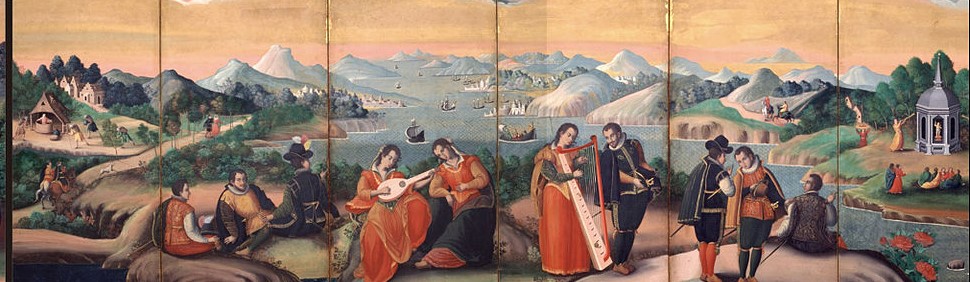

「洋人奏楽図」(重要文化財)

上の画像はUnknown - -wEaeOFlEH6QUw at Google Cultural Institute, zoom level maximum, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29856690より引用

西洋の中世版画に描かれたテーマを、油で溶いた顔料を使用し、油絵風の効果を出しています。

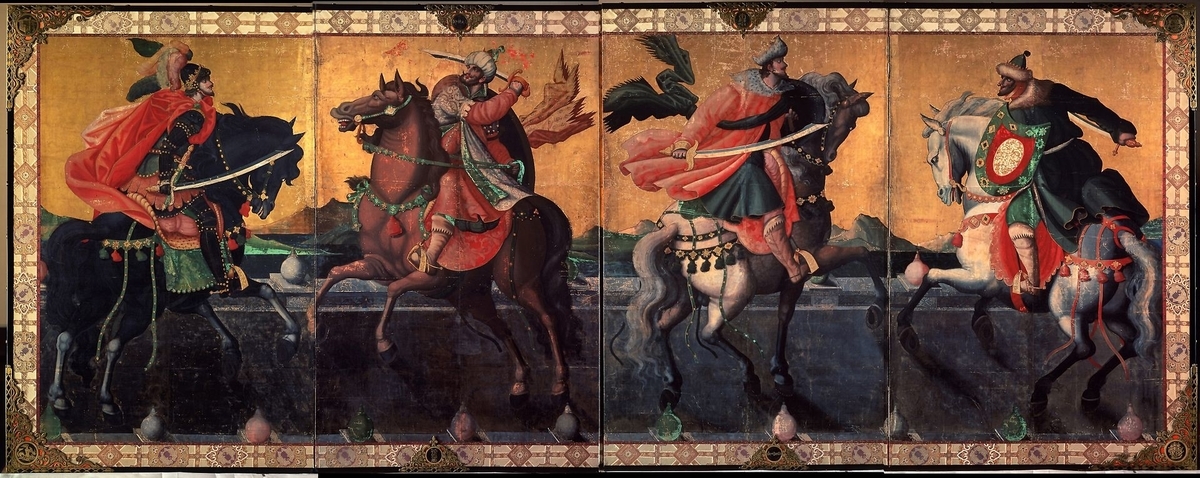

「泰西王侯騎馬図」

上の画像は作者不明 - http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=44021, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3231748により引用

もとは会津若松城に伝来した襖絵で、それが別々に屏風に仕立てられたと考えられています。

高橋由一よりも前にこんな洋風の作品が日本にあったことが驚きです!

結構上手ですよね。(何様目線だ。)

西洋風の絵画ってコッテコテでこの時代の日本画の洗練された美意識とは方向性が全く異なるので、当時の人々にとってこの屏風が美しいものと認識していたのかなあ…と、懐の深さにまた驚きます。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。