弁財天 With 蛇おじ様

今日も生きてます。

七福神外は何者?シリーズが続いています。

その一

七福神巡りの由来ー七福神スイーツ巡りー - リアル絵描き日記

その二

その三

その四

それぞれいろいろな神様が由来となっていることがわかりました。

そして今日の神様は、この中のこの人。

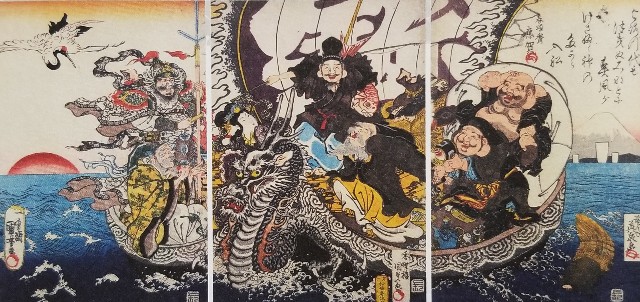

歌川国貞・溪斎英泉・歌川国芳合作「宝船」

弁財天です。

諸芸上達、美、知恵、財福など、広範囲に渡ってご利益がある神様です。

七福神の中では紅一点です。

↑の浮世絵のなかでも艶っぽく描かれていますね。

⚫弁財天の由来

七福神は様々な神様が由来となっています。

弁財天の源流を辿りましょう。

↑サラスヴァティー(ラヴィ・ヴァルマ/画)

次第に芸術・学問などの知を司るようになります。

↓

仏教に取り入れられる

↓

・中国で仏教の弁才天

5世紀の中国に仏教経典スヴァルナ・プラバーサ・スートラを漢訳した『金光明最勝王経』の中に弁才天が出てきます。

ちなみに弁才天という名前はサラスヴァティーを意訳したもののようです。

※流れる水から弁舌さわやかであるとの連想から「弁才天」

8本の手に、弓、矢、刀、矛、斧、長杵、鉄輪、羂索(投げ縄)を持つされています。

(全部武器の類いです…!)

同弁才・知恵の神としても描かれていますが、像では鎮護国家の戦神としての姿が強調されました。

↓

日本へ

↓

・日本で弁才天、弁財天、そして福の神へ

弁才天立像(8臂像)

日本で最初は国の守護を祈る神様として信仰を集めます。

中国の鎮護国家の戦神としての弁才天の影響が強かったのですね。

日本の神社や寺院に残る弁財天の仏像は、8本の腕に強そうな武器を持つ「八臂弁才天像」の姿が多いです。

弁才天坐像(妙音天)岩手県盛岡市・松園寺

そして平安時代ごろより民衆の間でも信仰が広まっていきます。

密教の曼荼羅には、元のサラバスティーに近い姿である琵琶を持つ妙音天の姿が描かれており、密教が広がると同時に琵琶を持つイメージも広がっていきました。

弁才天の財宝神としての性格が強調されるようになると、「才」の字を「財」にし、「弁財天」と記されることも多くなりました。

そして七福神の仲間入りをしました。

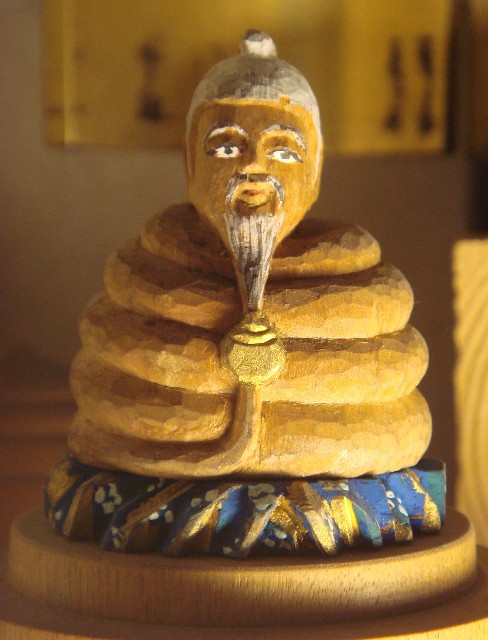

⚫弁才天の頭の上の蛇おじ様

弁才天を調べていて面白いなあと思ったものそれが↓

↑弁才天坐像(宇賀弁才天)

滋賀県 竹生島・宝厳寺(1565年 浅井久政奉納)

頭部のアップ

頭上に鳥居とおじ様が乗っかっています!

川の神様であった弁才天が、日本の中の水に関するの神様(海上神の市杵嶋姫命など)と神仏習合します。

像の頭の上のおじ様も実は神様です。

↑老翁の頭部を持つ宇賀神

名前は「宇賀神」。

人頭蛇身でとぐろを巻く形で表され、頭部は老翁や女性であったりバリエーション豊か。

いいなあ…面白いなあ。

このように、頭上に宇賀神をのせている姿の弁才天を宇賀弁才天と呼ぶそうです。

仏教の仏像は顔や腕が多かったり、頭の上に頭をのせていたり、出自である経典を知らないものからしてみたら驚くものが多いです。

宇賀弁才天をみてなんとなくチョウチンアンコウを思い出したあかしでした。

(少し違うか。)

今日はここまで

最後まで読んでいただきありがとうございました。