蜆子和尚(けんすおしょう)って誰?

今日も生きてます。

道教や仏教の人物を描いた絵を「道釈画」(どうしゃくが)といいます。

道は道教、釈は釈氏(釈迦や僧侶)を指します。

昨日まで見てきた寒山拾得なども道釈画です。

自由奔放な僧ー寒山拾得(かんざんじっとく)ー - リアル絵描き日記

今日は道釈画のテーマの一人としてよく描かれる「蜆子和尚」(けんすおしょう)を紹介します。

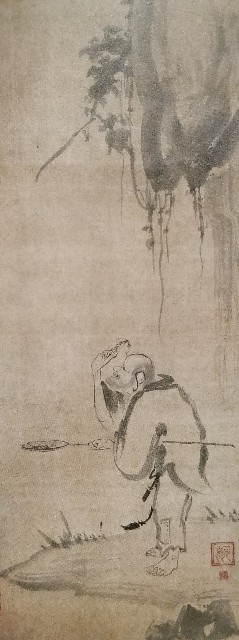

可翁「蜆子和尚図」

⚫蜆子和尚って誰?

蜆子和尚は唐末の禅僧です。

曹洞宗の祖の弟子とされています。

年中1枚の粗末な袈裟を着て、住むところも決めず、川でエビやハマグリを採って過ごしていました。

絵の中には網を持った蜆子和尚が海老をうれしそう~にみてますね。(無邪気!)

蜆を採る様から、「蜆(=シジミ)子和尚」とよばれるようになりました。

夜になると、廟(びょう:祖先と神を祀る建物)のお供え物である紙銭(お金を紙で模したもの)に潜り込んで寝ていました。

⚫蜆子和尚の逸話

今の世の中って何かを成し遂げた人が尊敬されますよね。

道釈画に描かれる人って実質乞食同然?ですよね…?

悟ってると言ってもそれは他の人からはわからないわけだし、なぜ描かれるのでしょうか?

その答えになるかはわかりませんが、こんな逸話があります。

あるとき蜆子和尚の噂を聞いた名僧が、真相を確かめようと、蜆子和尚が眠る廟の紙銭の中に本人より先に潜り込んでいました。

夜になり、蜆子和尚が帰ってきます。

紙銭の中に入り込む蜆子和尚の手を、名僧は掴み問いかけます。

名僧

「達磨禅師が西方から、禅を伝えに中国まで来たのは何のためだったのかな?」

(=禅の本質はなんじゃ?)

蜆子和尚

「ほれ、そこの神棚の前に、酒壺とお皿があるじゃろう」

(=あるがままにあることじゃ)

名僧は蜆子和尚の手を放して言います。

名僧

「わしと同じところから生えてきたやつ(同じレベルの悟りの境地にある禅者)じゃわい」

蜆子和尚は名僧を押しのけて、紙銭の中にもぐりこんでしまい、あっという間にいびきをかきはじめたそうです。

蜆子和尚はただなにもせずぶらぶらしているだけだと思う人もいると思いますが、大きく見ると、人間の真実は食べるものを食べて、後は死ぬまでの間、ぶらぶらして過ごしているだけではないのか?

という見方もできます。

んー深いかなあ

悟りも大事だけど、社会と繋がるのも大事なことだと思うんだけどなあ。

それも煩悩なのかなあ…

んんんんんん

私は煩悩にまみれてるなあ

皆さんどう思われますか?

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

明石 恵 Aya Akashi website - 明石 恵 Aya Akashi website