ナポレオンの眼

今日も生きてます。

池上英洋さん著の「西洋美術史入門<実践編>」を読んでます。

だいぶ読み進めてボロッとしてきました。金の絵の具とかついてるし…。きれいな状態保てる人ってすごいですよね。

さて、昨日は作品の行方という話をしました。

作品が国境を越えると、いったいどこの国がその作品の権利を持つのか問題になる場合があります。

本のなかではナポレオン戦争とルーヴル美術館について書かれている章があったので取り上げたいと思います。

ルーヴル美術館は世界最大級の美術館で年間入場者数常に世界一の地位を保っているそうです。

行きたいと思いつつ行ったことはないのですが、建物はコの字のかたちをしています。

右手側は「リリュシー翼」

左手部分は「ドノン翼」

と名付けられています。

ドノン翼はかなり早く建てられた建物で、ドミニク・ヴィヴァン・ドノンという人にちなんだものです。

どんな人かというとルーヴル美術館がナポレオン美術館と呼ばれていた頃館長をしていた人です。

彼はルーヴル美術館のコレクションを飛躍的に増大させた人間として有名だそうです。

通り名は「ナポレオンの眼」

ナポレオンが占領していた地域から美術品を根こそぎフランスへ運ばせました。

現代のフランスは最も文化的に進んでいるようなイメージがありますが、ナポレオンの時代ではフランスはイタリアに文化的に遅れをとっていると感じていたようです。

なので略奪はすさまじい勢いで進みました。

イタリアからフランスまで作品を輸送するのは馬車による長時間の負担を意味していました。

そして輸送を楽にするため作品にも手が加えられたそうです。

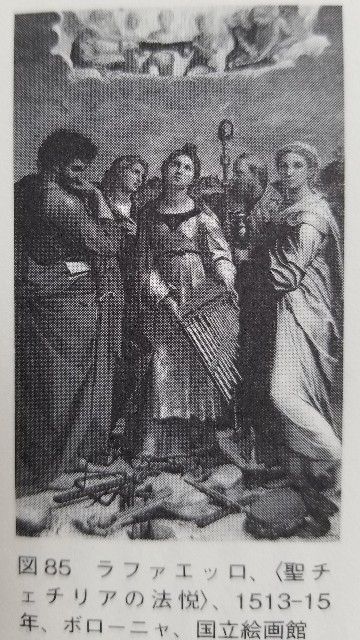

上の作品はラファエロのさくひんですが、ナポレオンの眼であるドノンが略奪した作品のひとつです。

元々は板絵はでしたが、顔料層だけを薄くはがし、キャンバスの上へ貼りかえる手術が施されました。

なぜそういったことをしたかというと、布の作品は丸めて運ぶことができたからです。

ルーヴル美術館にはすべての占領下の作品が集められました。

今のルーヴル美術館には古代エジプト美術や古代ギリシア・エトルリア・ローマ美術、古代オリエント美術、イスラム美術など、様々な国の作品が展示されているのはそのためです。

特にエジプトや中東地域の作品は長い船旅のために剥がされ、切断されたものが多くありました。

すべての美術館が略奪したものを展示しているわけではありません。

ルーヴル美術館にはそういう経緯がありました。

明日に続きます。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

型をつくり、ステンシルのようにしてモデリングペースとを使います。