盆栽美術館

今日も生きてます。

だいぶ前に浦和付近に盆栽美術館なるものがあると書きました。

行きました。

想像以上に面白かったです。よかったら知って頂きたいと思い今日はレポートです。

盆栽美術館は埼玉の土呂駅から歩いて5分です。駅はローカル感満載のかわいいつくりでしたが美術館に向かう途中からすでに盆栽感が出てました。

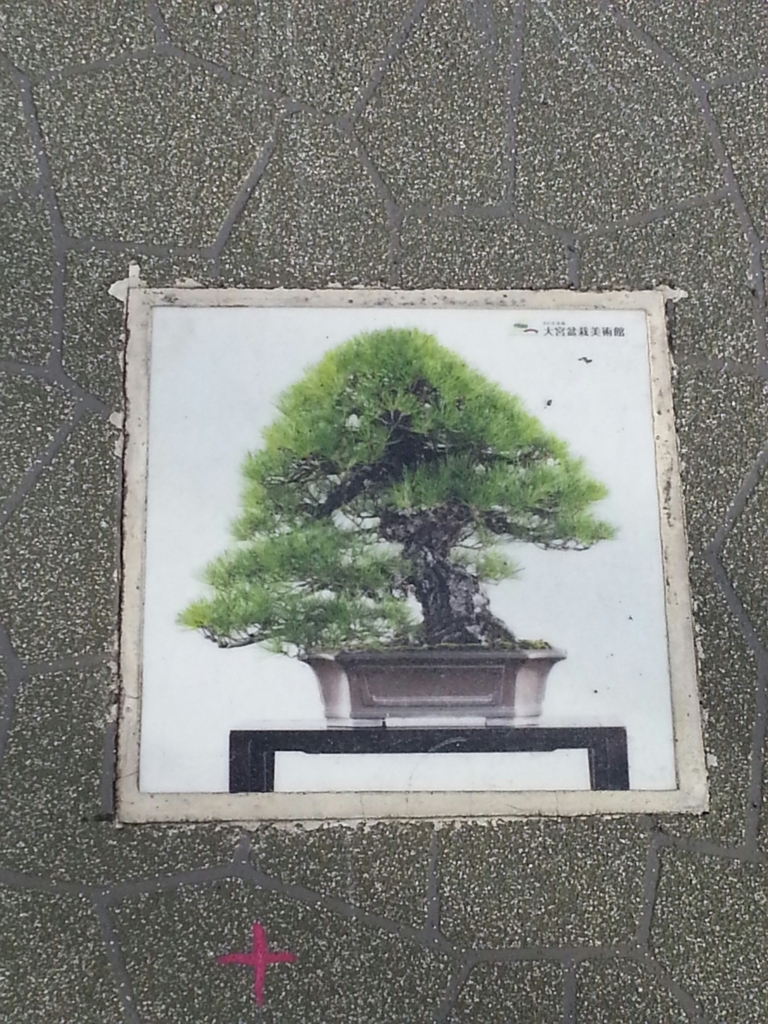

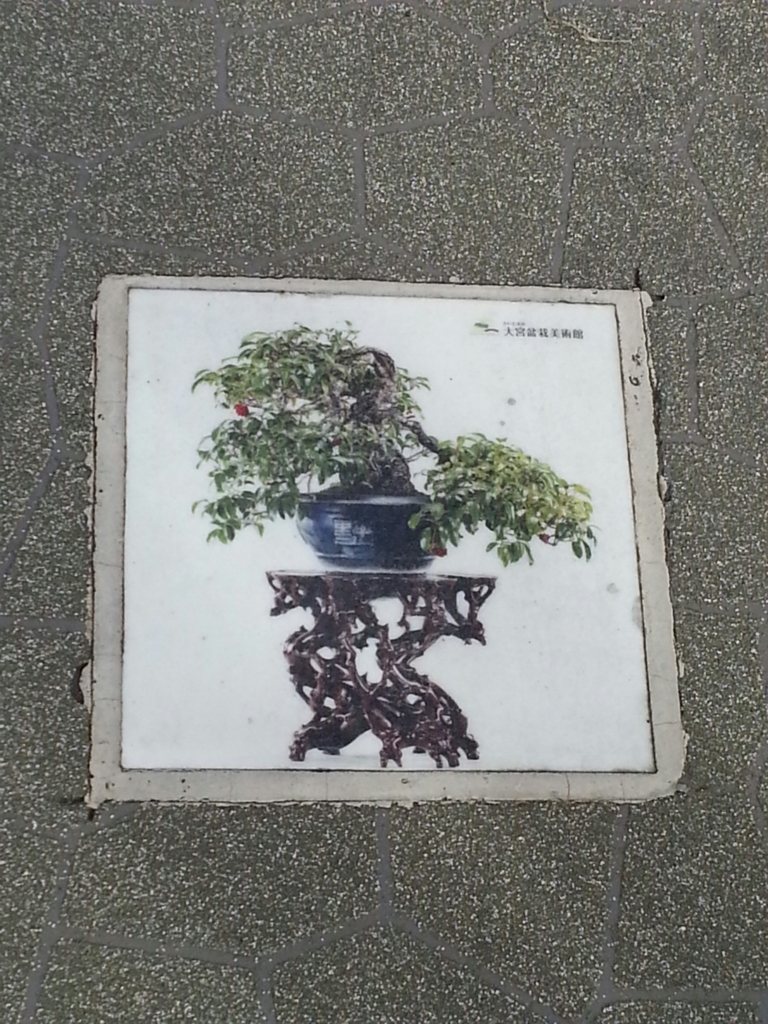

なぜか道路の歩道のアスファルトに盆栽のタイルが埋め込まれてました。盆栽感でてる。

しかもおんなじのばかりではなくバリエーションがあり、サービス精神を感じました。

盆栽村です。わくわくさんですね。

美術館外観はこのような感じでした。美術館って前衛的なデザインでコンクリートなイメージ(決して特定の建築家を想定しているわけではありませんよ)ですが、日本風の建物落ち着きますよね。

中は広くてきれいでした。撮影できないので簡単に説明すると、盆栽の見方や歴史が丁寧にまとめられていて、初心者や外国人でも楽しめるようになっていました。盆栽の見所ポイントやどのように家の中で飾るかなども説明がありました。中には実際に畳の部屋に盆栽が飾られている展示があり、盆栽の楽しみ方を見て学べます。

個人的な感想としてはイメージしていた盆栽よりどれも立派で大きかったです。畳の部屋に盆栽が飾られている展示をみましたが盆栽の存在感が大きすぎて、この部屋でリラックスはできないなと思いました。(なんかラスボスっぽかった)

盆栽美術館の中庭に様々な種類の盆栽が置かれていて、撮影可のスペースもあったので推し盆栽を紹介。

ジン、シャリ

歳月を経た松や真柏では、幹や枝の一部が枯れて、そのままの形を残すことがあります。こうした幹は白い肌を見せることで、緑色の葉と美しいコントラストを生み出します。枝先のものを「ジン(神)」、幹の一部が枯れたものを「シャリ(舎利)」と呼びます。

(さいたま市大宮盆栽美術館websiteよりさいたま市大宮盆栽美術館)

少し逆光気味ですが。

こういうジン、シャリも見所ポイントの一つです。質感が全く枯れてるところは違います。これが共存しているのが不思議でした。

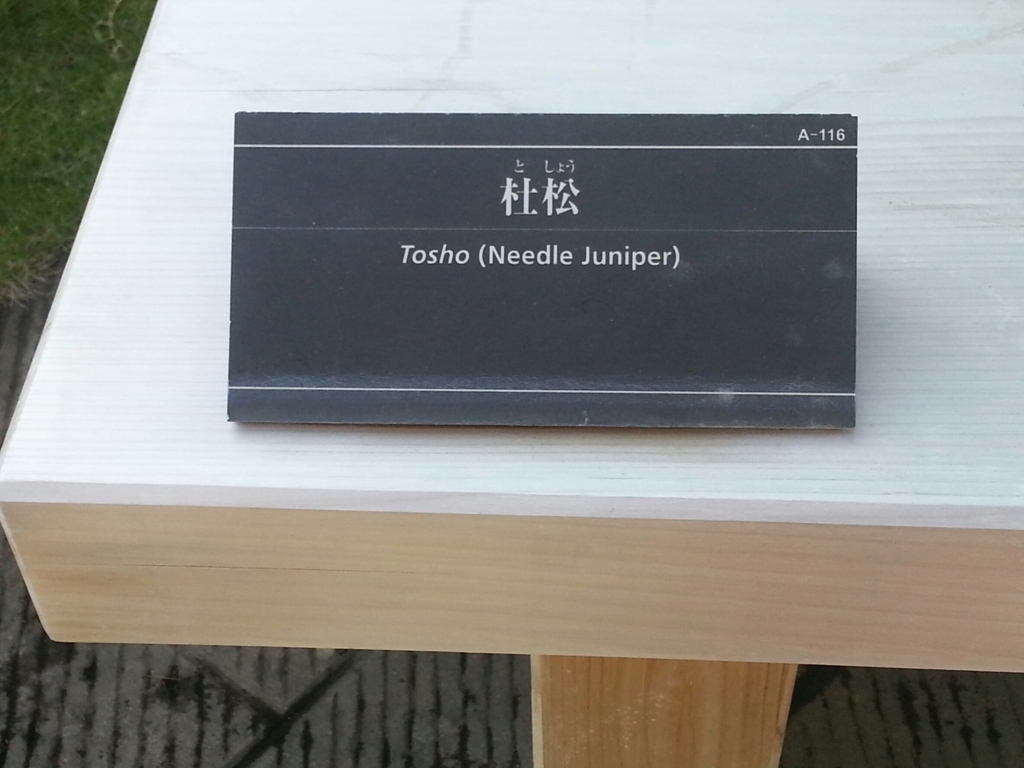

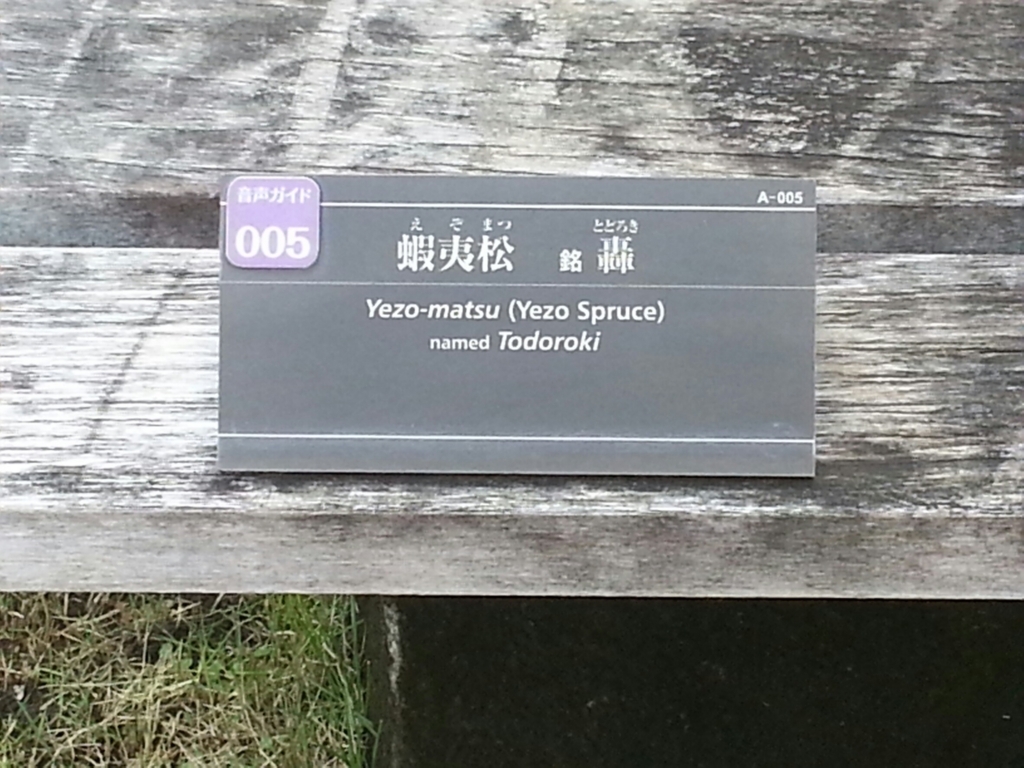

盆栽のは銘がついているものあり、これは轟ですが、「鶴の舞」や「白糸の滝」や「早春の譜」、「青嵐」、「青龍」など…かっこいいものばかりでした。獅子の舞もあったかな。銘を見た後に盆栽のかたちをみるとんーなるほどと思います。(感覚の世界です。)

そしてこの子はこんな空洞空いているのによく大きく育ったなー

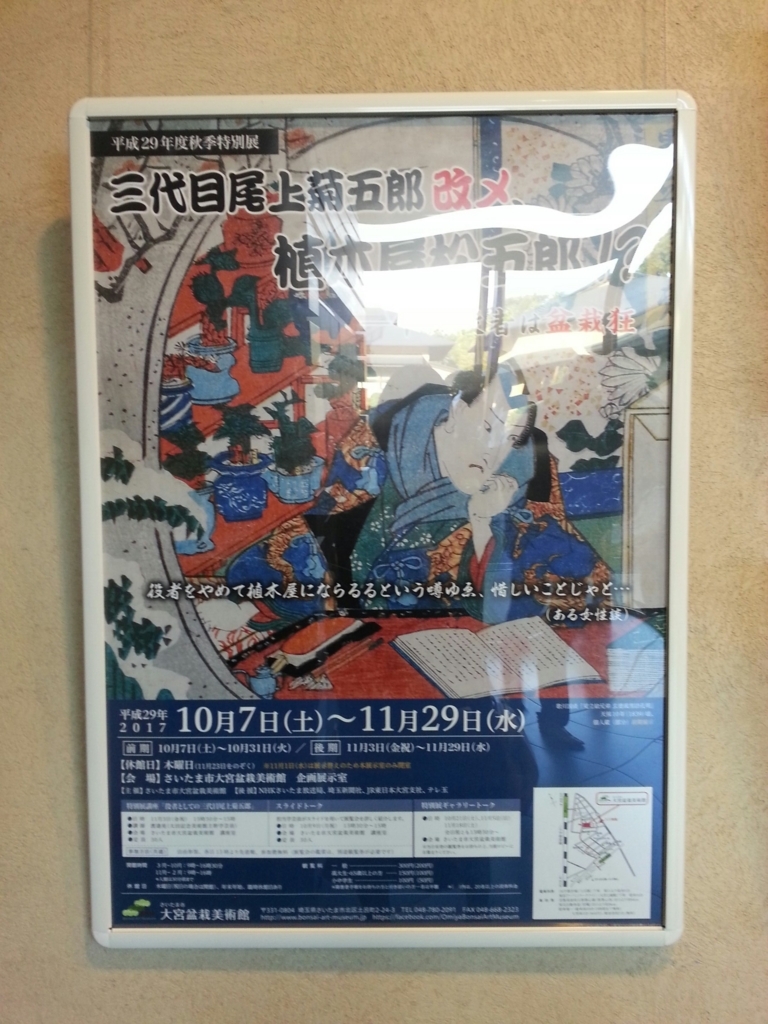

敷地内に建物があり、企画展が開催してました。歌舞伎と植木屋の関係資料が展示されていました。浮世絵が主でしたが、盆栽が売り買いされている風景や歌舞伎役者を盆栽に見立てて描かれたものなど、今までとは違った視点で絵をみられて楽しかったです。なかなか盆栽や植木に注目して絵をみたりすることありませんよね。

うまく良さを文章にできないのが歯がゆいですが盆栽知識ゼロでも十分楽しめる美術館でした。あと外人さん多かった。

盆栽美術館のお土産にもありましたが、一瞬何売っているのかな?って思っちゃうのぼり。

数秒後にあ、サイダーか。と気づきました。盆栽だ―!

今日はここまで。日付変わっちゃった。

最後まで読んで頂きありがとうございました