今日も生きてます。

今日は妖怪最終回です。

これまで妖怪の姿かたちがどのように始まり、変わってきたかを見てきました。

妖怪のはじまり①ー妖怪絵巻をみてみようー - リアル絵描き日記

妖怪のはじまり②ーいろんな妖怪絵巻をみてみようー - リアル絵描き日記

簡単に復習です。

妖怪の姿かたちは、最初絵巻物の中で怪異が描かれたことから始まりました。

↓

絵巻物の中に怪異が描かれるようになると、怪異そのものをテーマにした絵巻物も登場します。

↓

夜に妖怪たちが現れ始め行進し、日が昇るとともに消えるという物語性のある妖怪絵巻が数多く制作されるようになります。

↓

現在残されている多数の絵巻物を内容の特徴に合わせて分けると四種類に分けられます。これは妖怪絵巻が模写して制作されていて、元となる元本は四種類あったためと思われます。

この四種類は、代表的な絵巻の所蔵元の名前から、

1真珠庵本

3京都市立芸術大学本

4兵庫県立歴史博物館本

の四種類に分けることができます。

↓

そして妖怪絵巻はだんだん物語の要素が無くなっていきます。今までの妖怪絵巻になかった妖怪個々の名前が記されるようになり、妖怪図鑑の趣が出てきます。

今日は妖怪絵巻といっても身の回りの日用品の妖怪を見ていきます。

身の回りの様々なものが妖怪になって行進していく様子が描かれている絵巻物に「百器夜行絵巻」があります。このように、身の回りのものに人智を超えたものが宿るという考え方の背景には、「付喪神」が関係あると言われています。

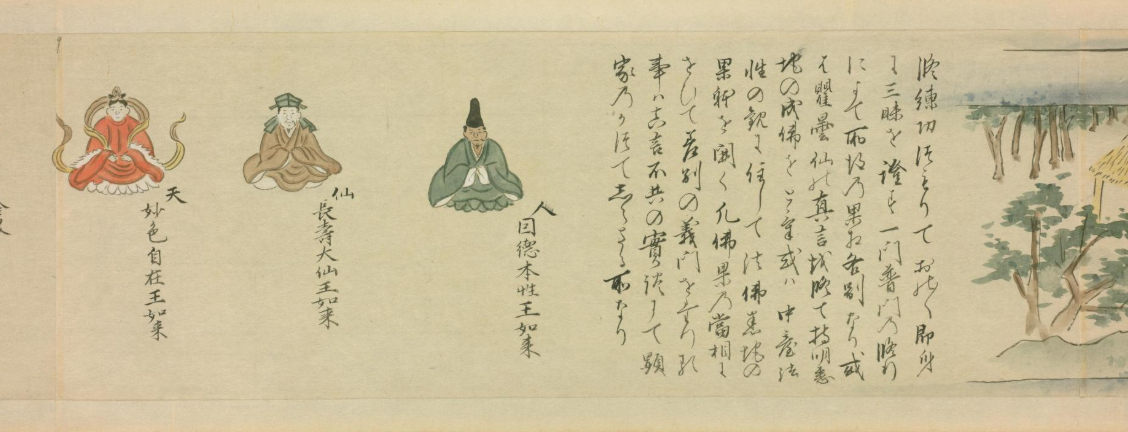

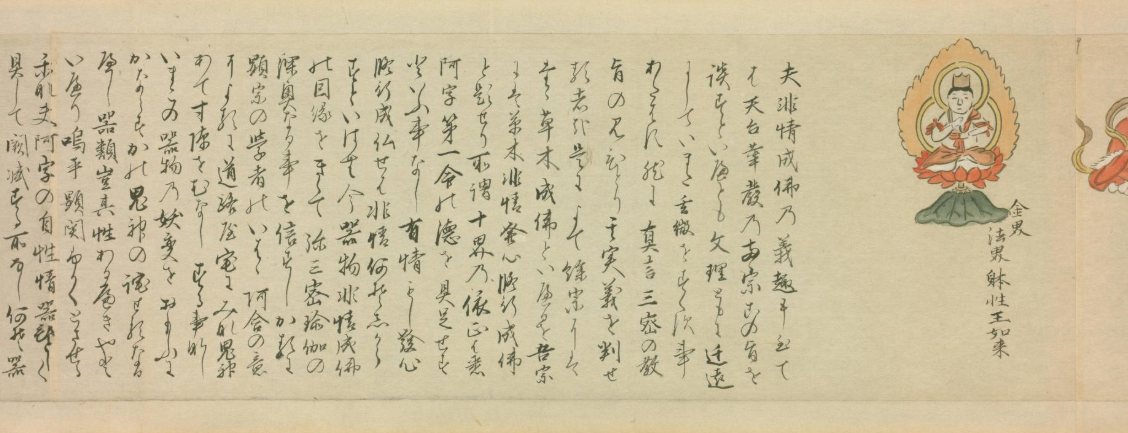

〇『付喪神絵巻』

付喪神とは、道具が100年という年月を経ると精霊を得るというもの。「つくも」とは、「百年に一年たらぬ」=「九十九」(つくも)のことであるとされます。

付喪神という言葉は知っている人は知っていると思いますが、付喪神がテーマの絵巻物『付喪神絵巻』の存在を知っている人は少ないかもしれません。

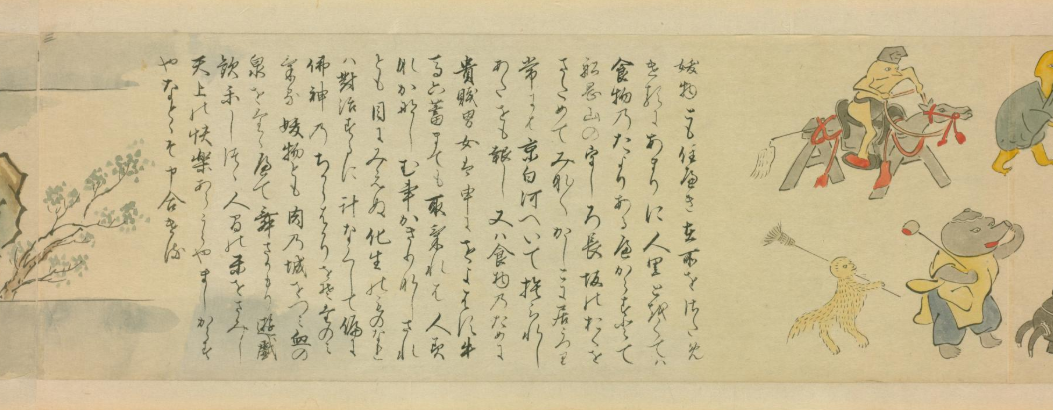

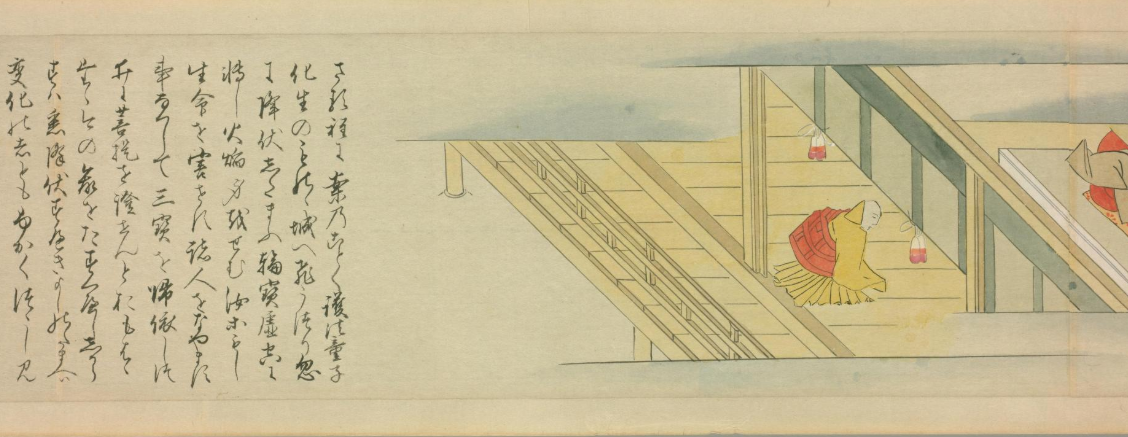

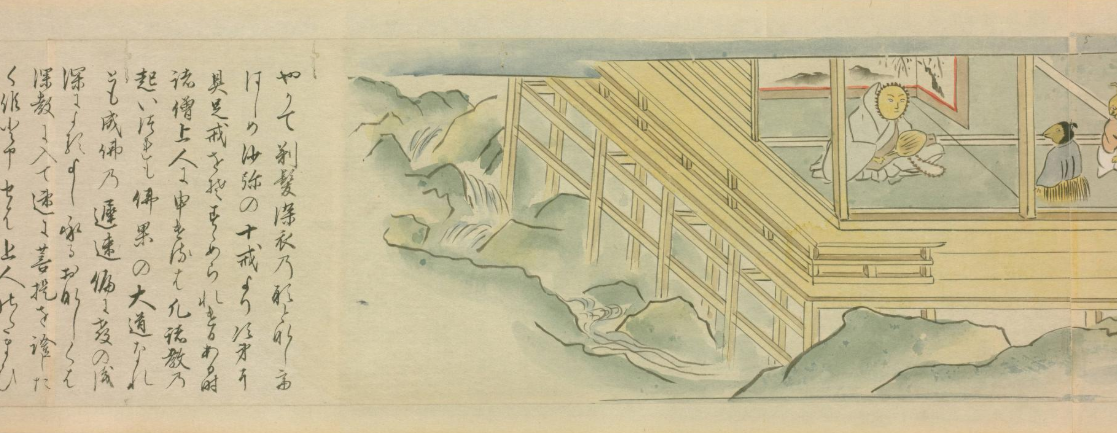

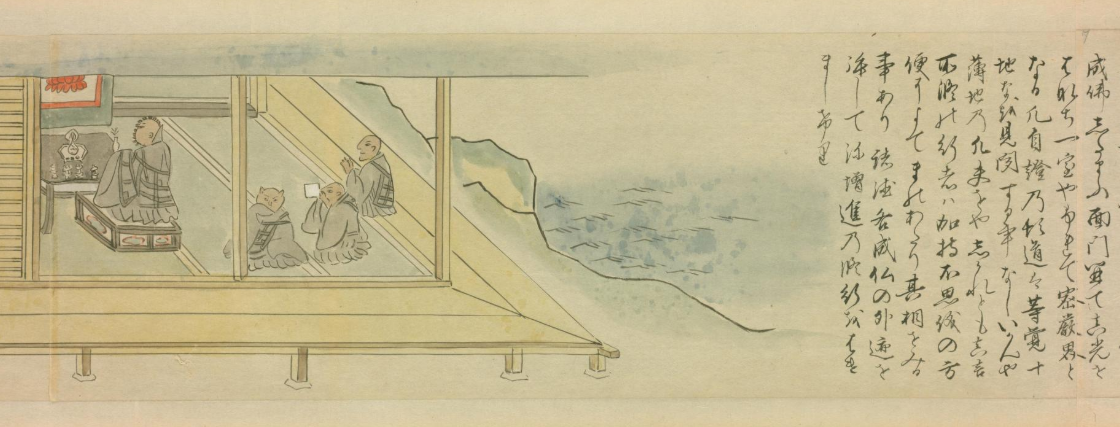

『付喪神絵巻』のあらすじ↓

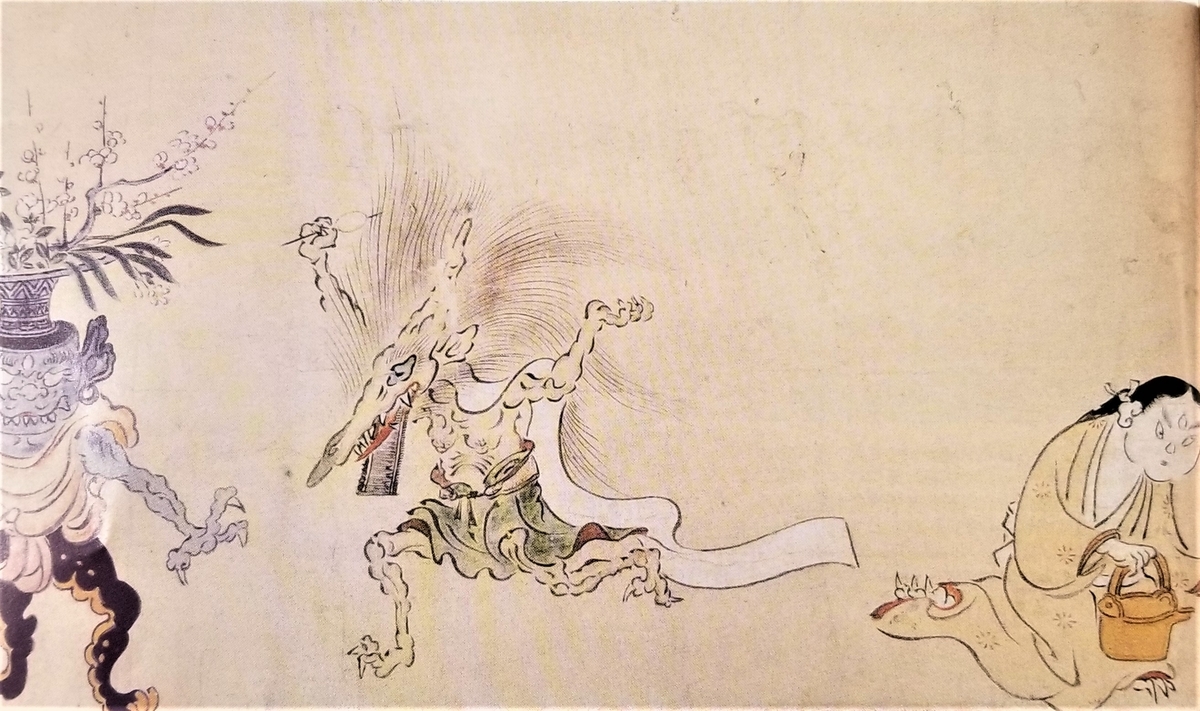

人々は「煤払い」と称して毎年立春前に古道具を路地に捨てていた。廃棄された器物たちが腹を立てて節分の夜に妖怪となり一揆を起こすが、人間や護法童子に懲らしめられ、最終的には仏教に帰依をする

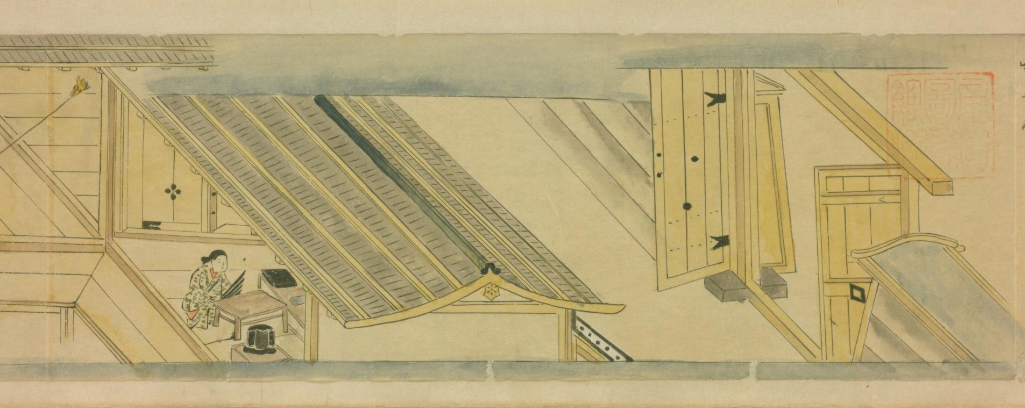

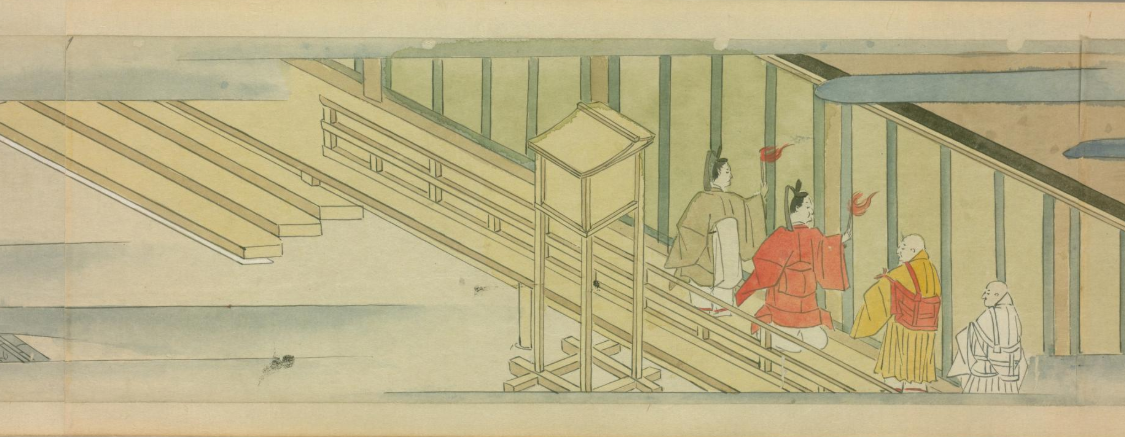

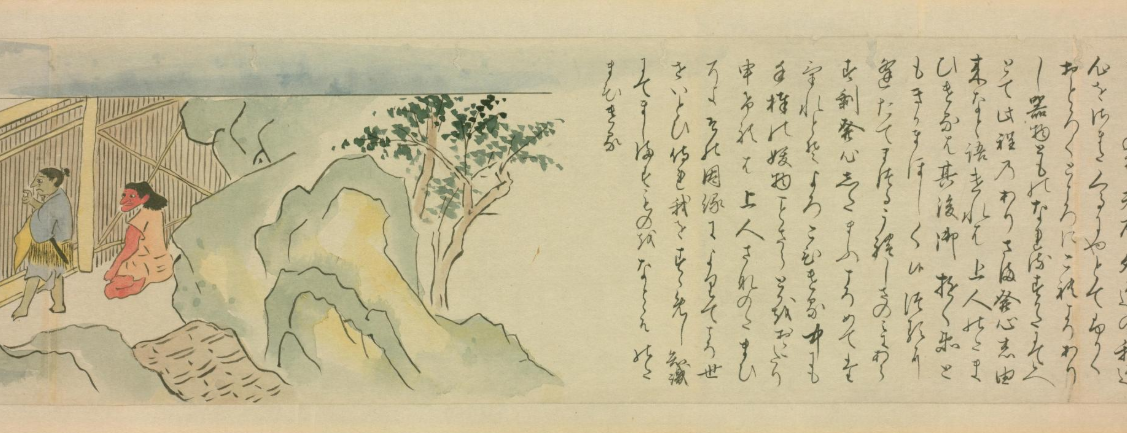

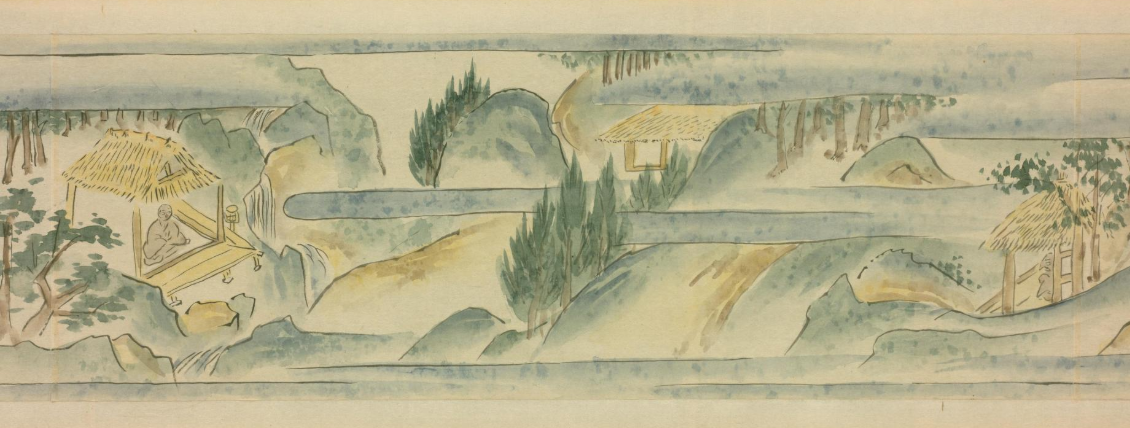

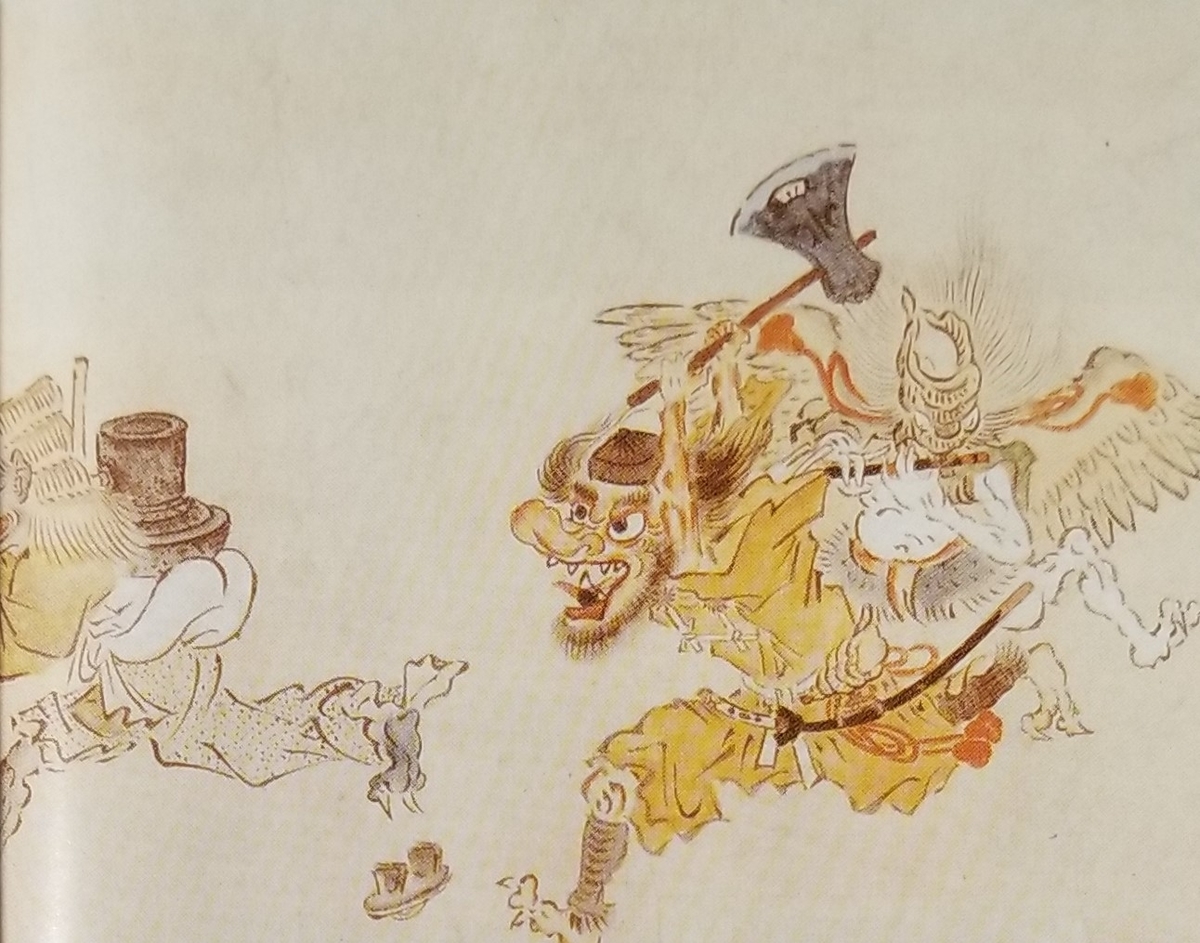

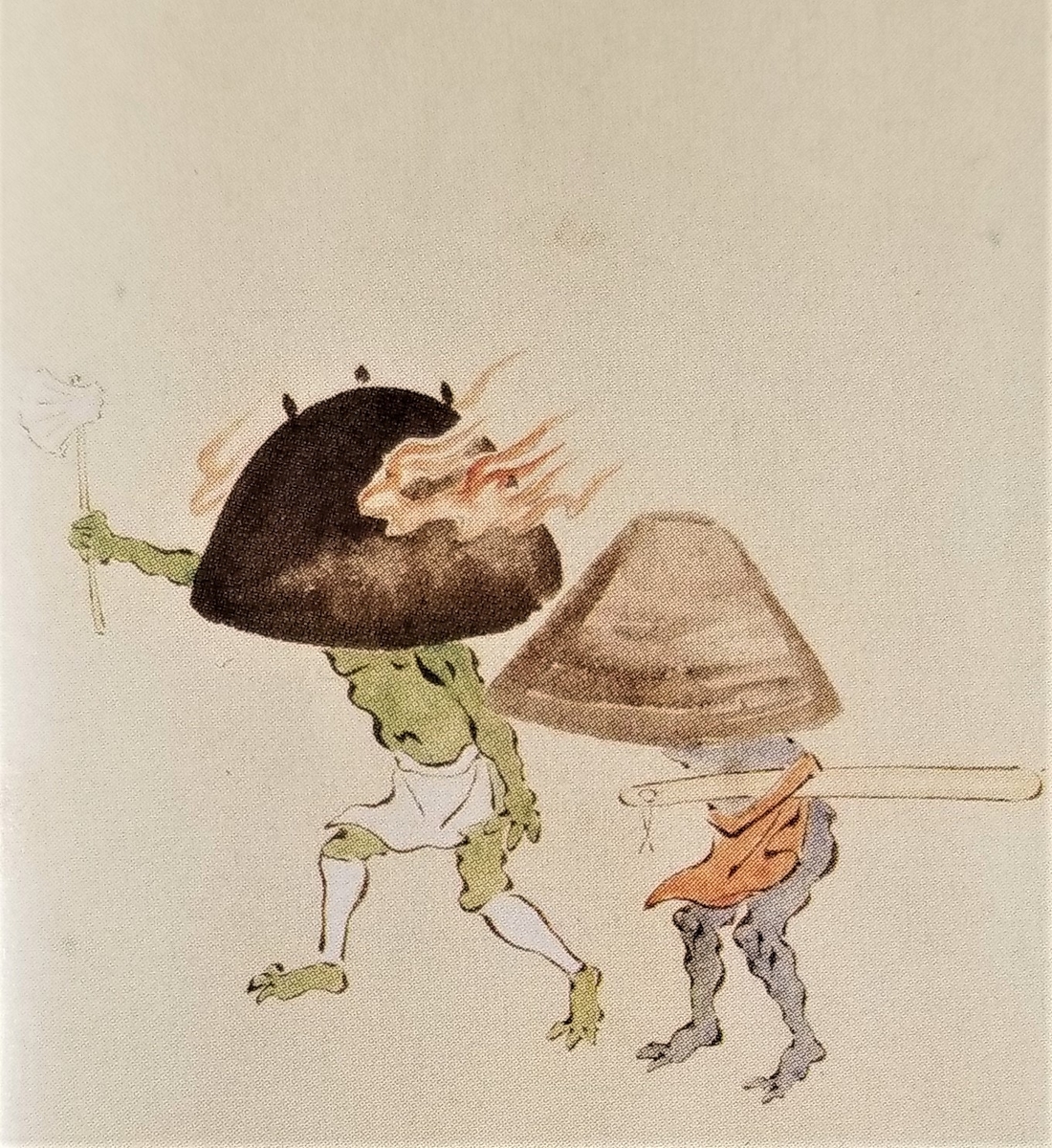

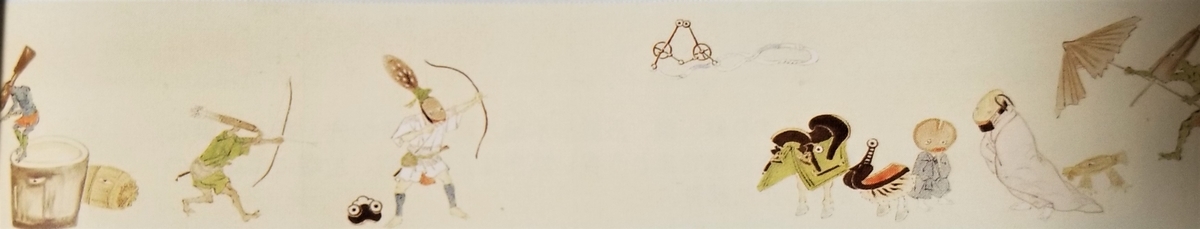

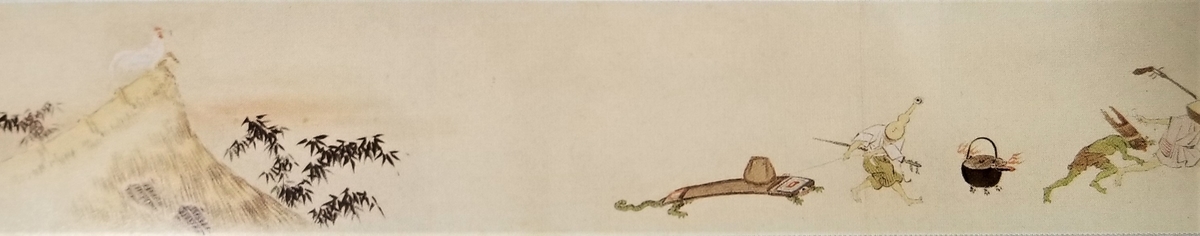

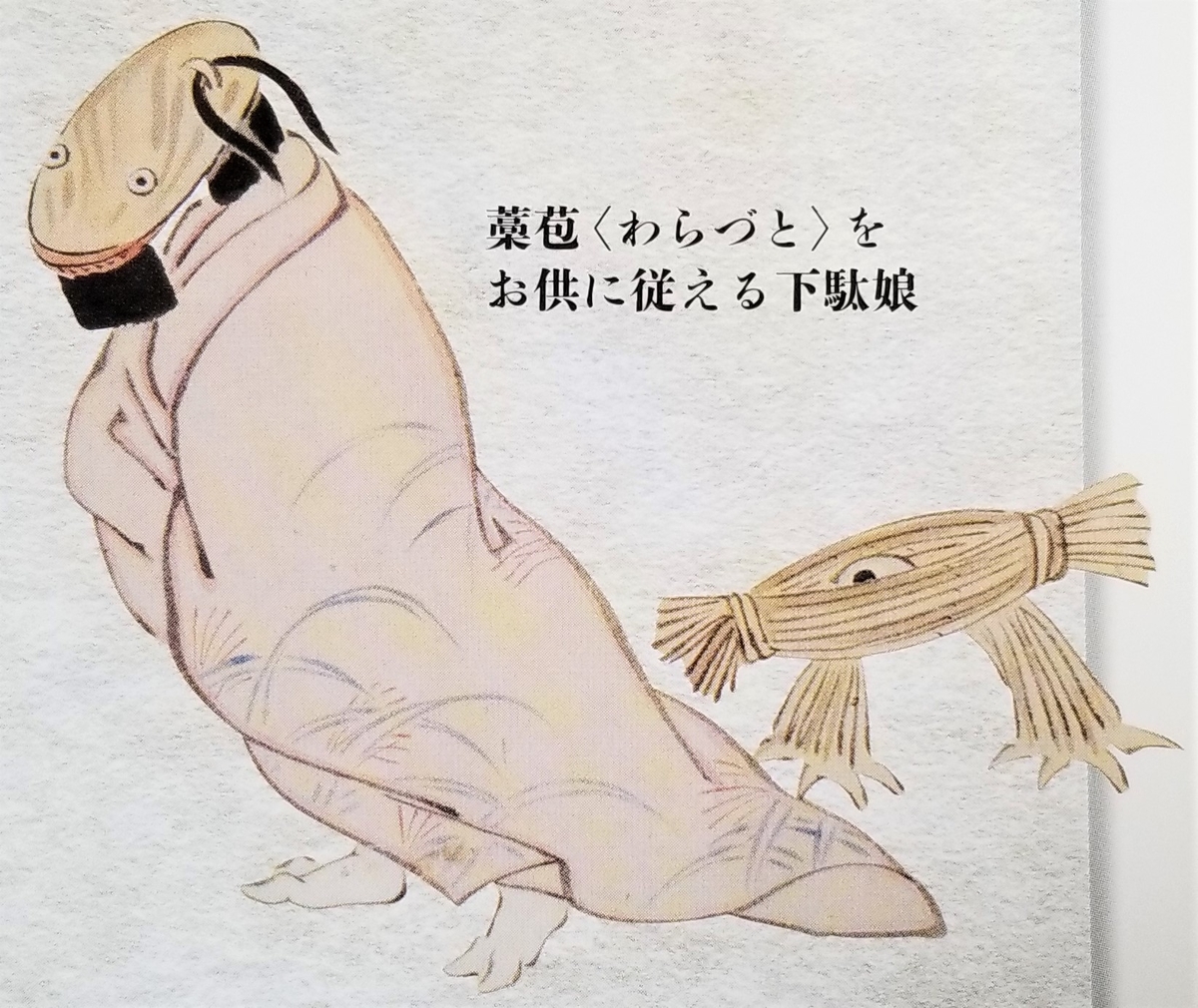

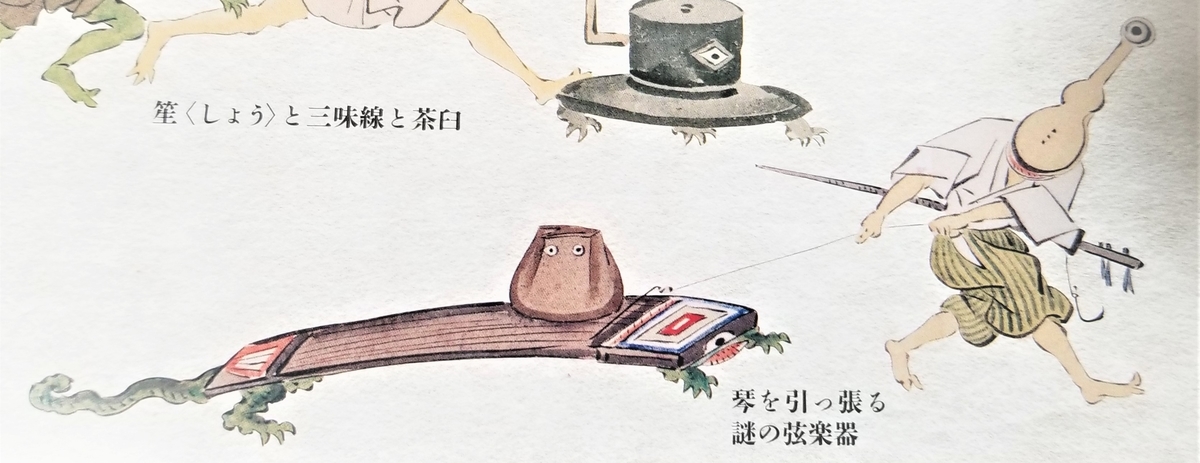

付喪神繪 江戸時代 絵の部分を抜粋

付喪神繪 江戸時代 絵の部分を抜粋

画像は国立国会デジタルコレクションより引用

これは妖怪の話ではありませんが、捨てられた道具たちが擬人化(?)されていく様子も面白いですね。今よりも道具が貴重で、大事なものであったからこそこのような話も生まれたのでしょう。現代の物で百年持っているものって無いですよね。

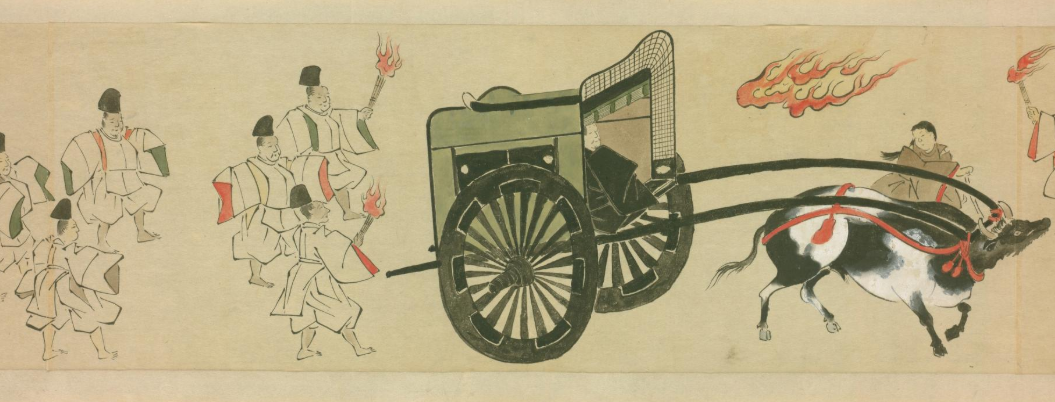

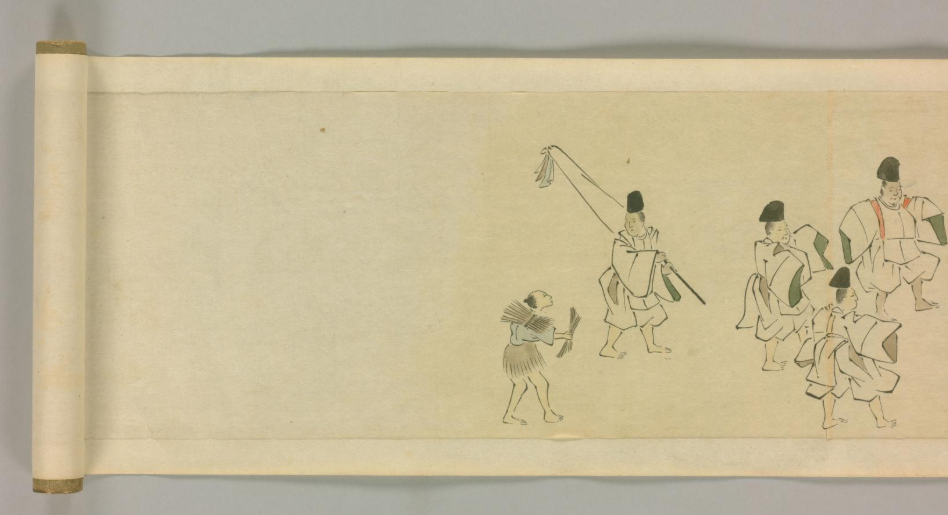

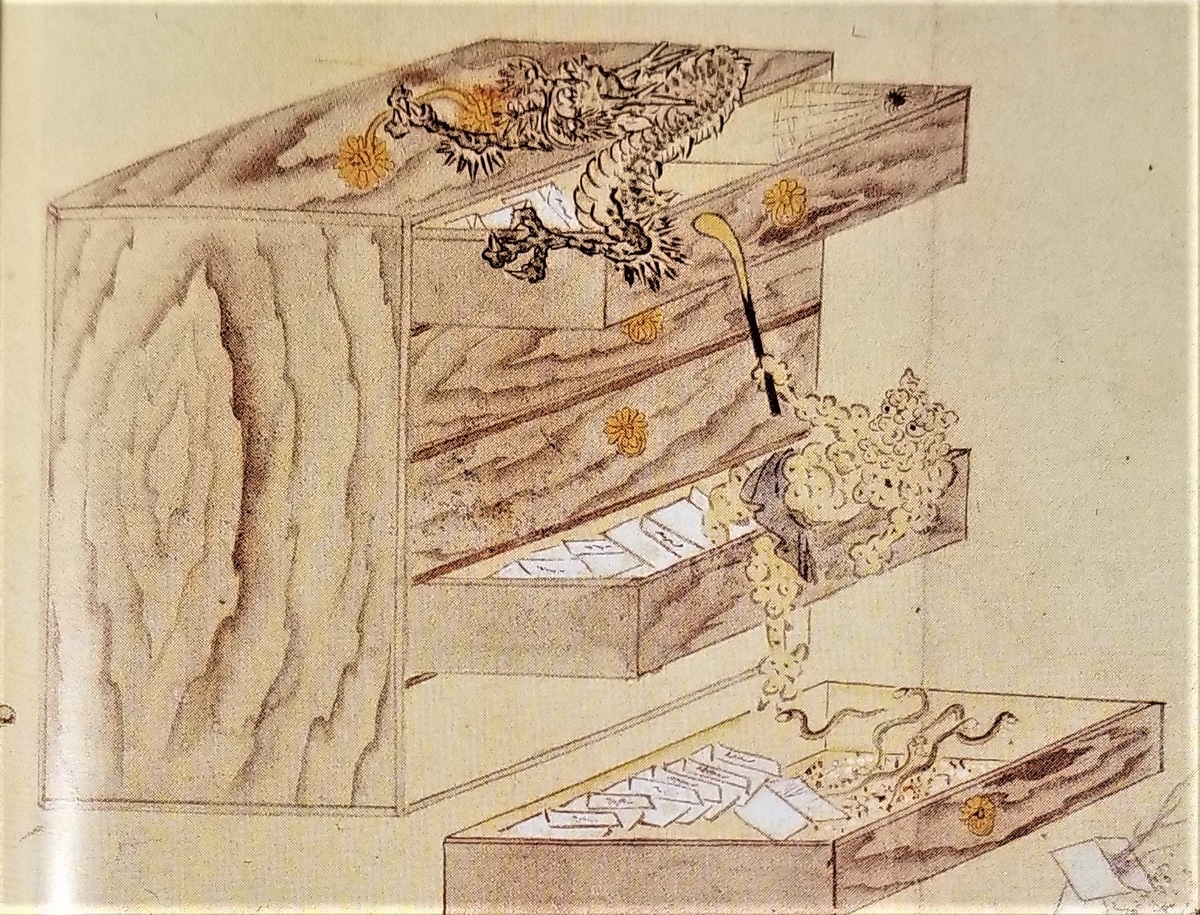

さて、道具・器物の妖怪大行進を描いた「百器妖怪絵巻」も見ていきましょう。

〇百器夜行絵巻

兵庫県立歴史博物館所蔵

ひな人形の三人官女が持っている

「提下」「三方」の妖怪

「銚子」「白容裔(しろうねり:台所などで使われた手ぬぐいや布巾)」の妖怪

「花瓶」「鼓」の妖怪

「竹箒」「薬研」の妖怪、薬(?)の妖怪もいる

タンスから蛇、龍が出てきている

「杵」「箕(み:竹でできたザル)」の妖怪

「香炉」「燈台」「味噌漉し」「擂鉢」の妖怪

「天狗」「法螺貝」「茶臼」の妖怪

「分銅」「薪」「砧」「枕」の妖怪

「糸車」「火桶(に布がかかっているのでこたつでもある)」の妖怪

「袴」「帯蛇」「角盥」「桶」の妖怪

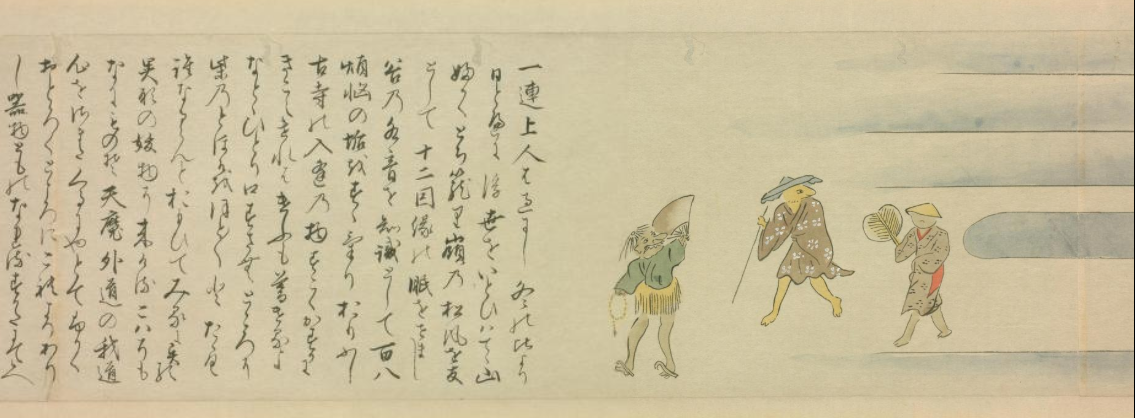

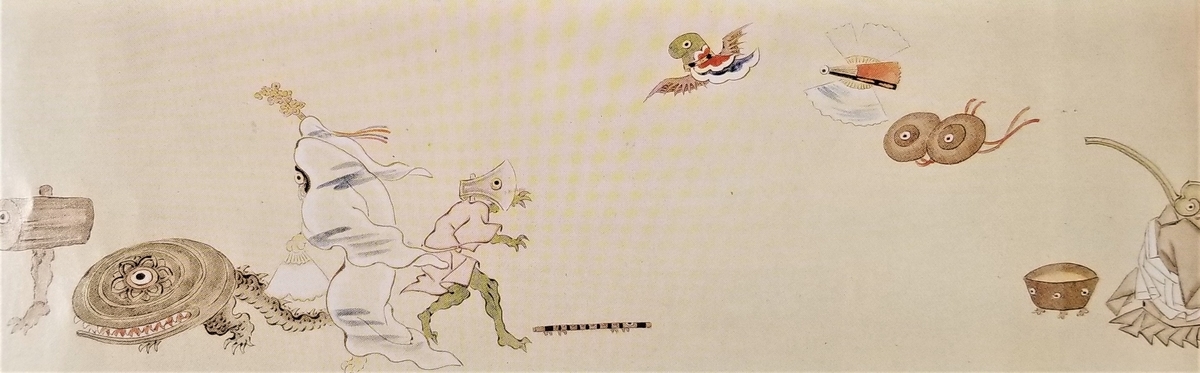

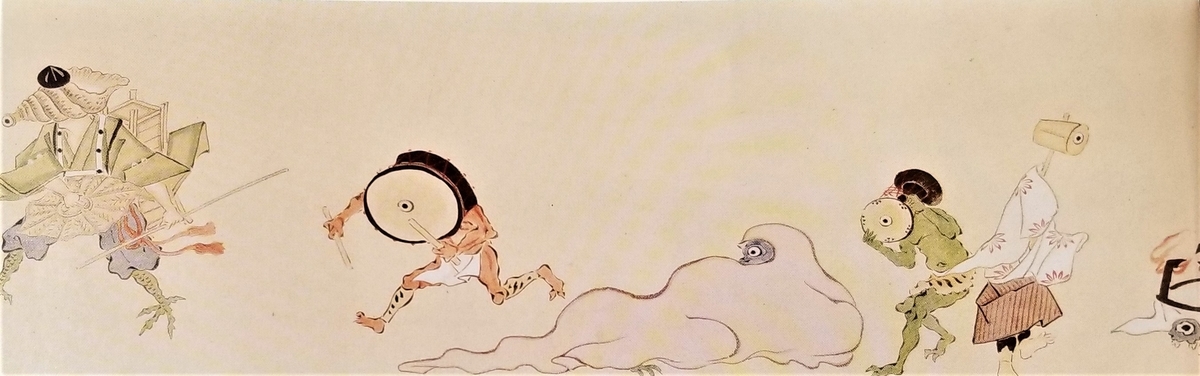

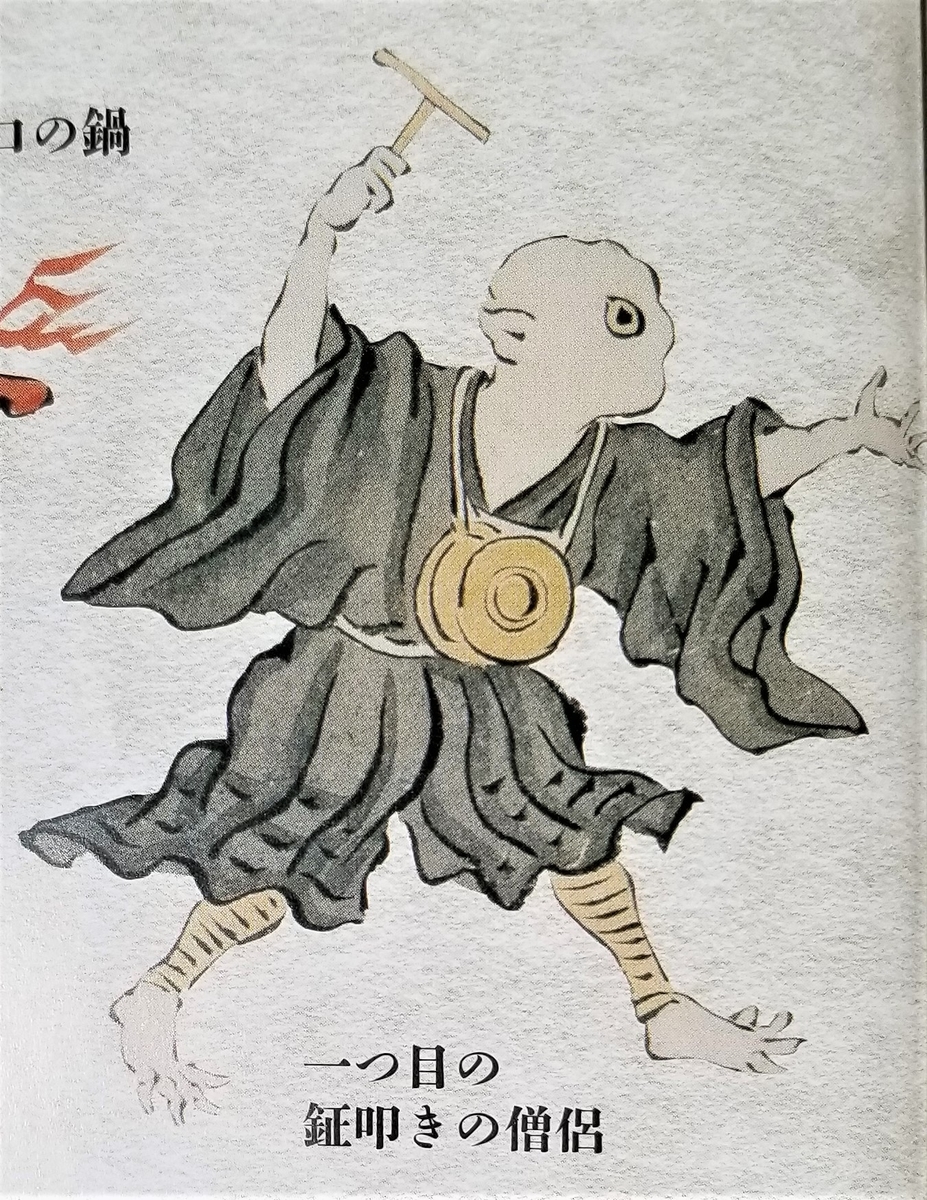

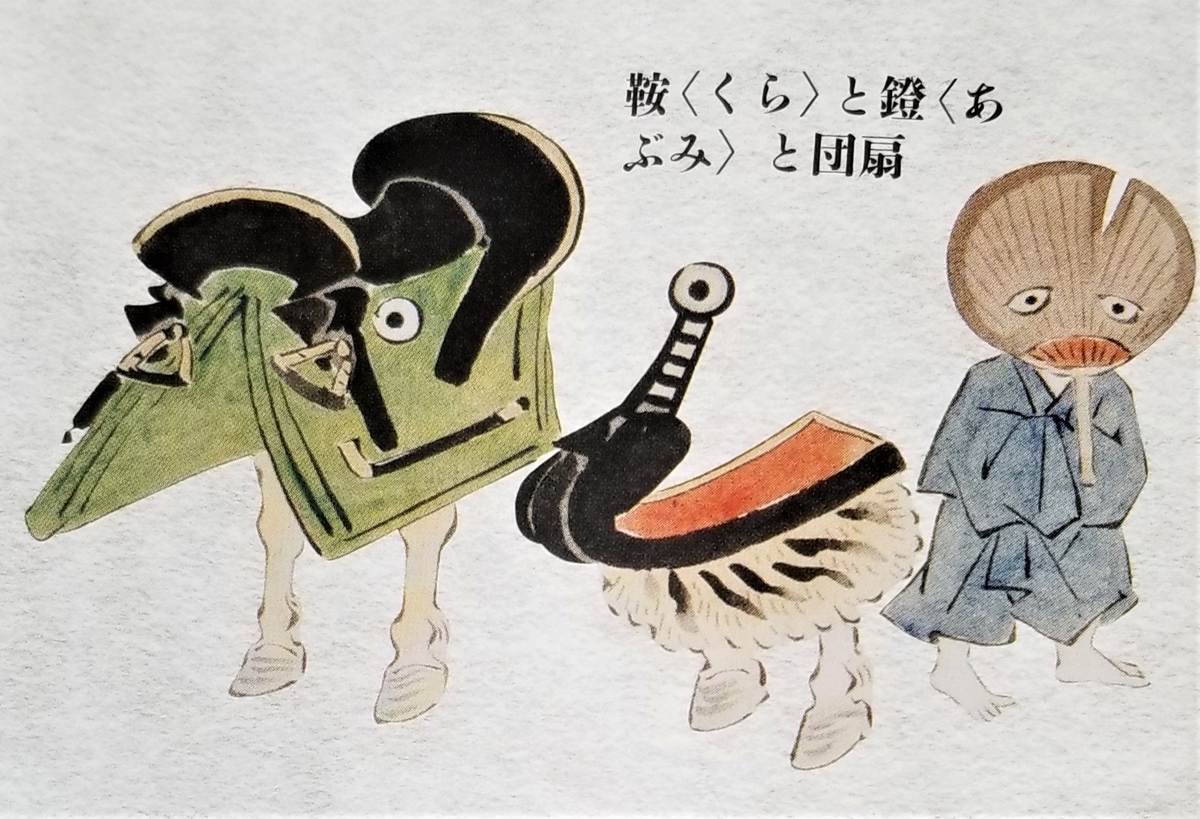

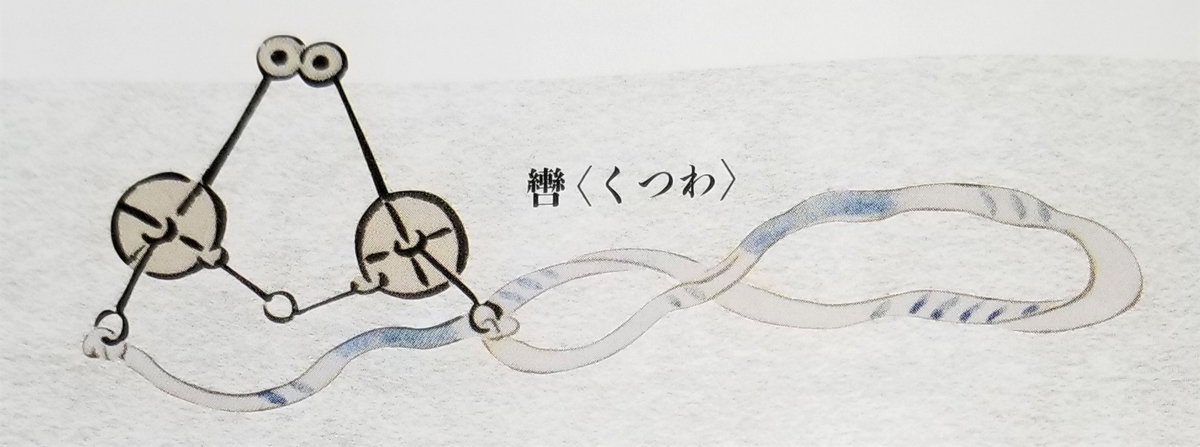

〇百器夜行之図

真田宝物館蔵

江戸時代に狩野乗信が制作した絵巻物。

怖いというよりも楽しい妖怪が数多く描かれています。

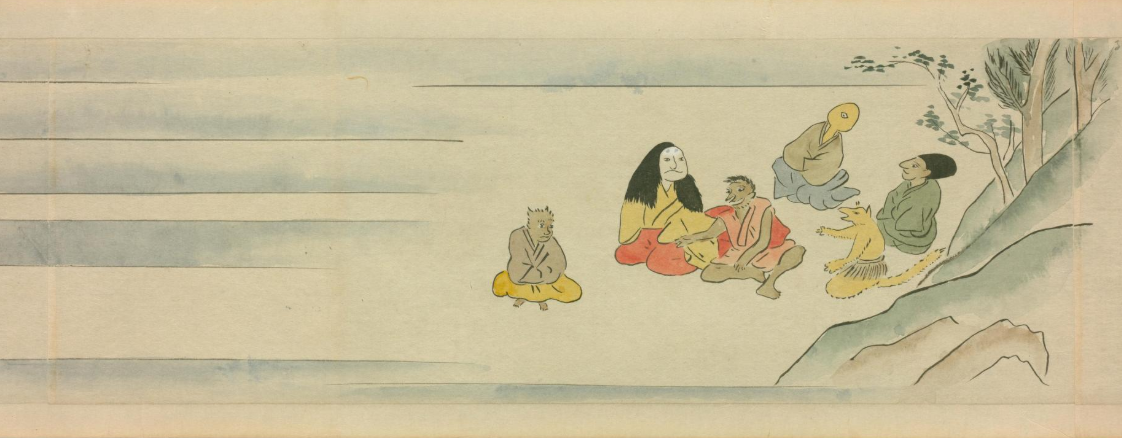

青鬼、赤い妖怪(?)、壺の妖怪、蛇、一つ目の猫、背中に目のついた蛙

制服を着た妖怪

僧侶の恰好をした如意の妖怪、目玉のついた銅拍子の妖怪、扇子と鳥兜の妖怪、笛と斧の妖怪、巫女姿の妖怪、鰐口、木槌の妖怪

すり鉢、鍋の妖怪。

五徳、木槌、鼓の妖怪。白い謎の妖怪。太鼓の妖怪、山伏の法螺貝。

絵巻物は鶏が朝日を告げて終わりです。

自分の家にあるもの、見たことある道具、全部妖怪にしてやったぜ!という達成感すらも感じることのできる絵巻物ですね。古いものを写して制作された絵巻物も多いですが、狩野乗信の絵巻物は新しく考えられたものが多く掲載されています。

この絵巻物がつくられた同時代の人からすると、見覚えのあるあの道具がこんな妖怪になっているという鑑賞の楽しさがあったと思われます。現代の私たちからすると、こんな道具使っていたんだな~という感じで鑑賞できますね。

現代版、百器夜行絵巻があったらどうなるでしょうか。

ルンバの妖怪とか。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。