今日も生きています。

前回前々回と妖怪絵巻についてみてきました。

ざっと復習です。

妖怪の姿かたちは、最初絵巻物の中で怪異が描かれたことから始まり、絵巻物の中に怪異が描かれるようになると、怪異そのものをテーマにした絵巻物も登場します。

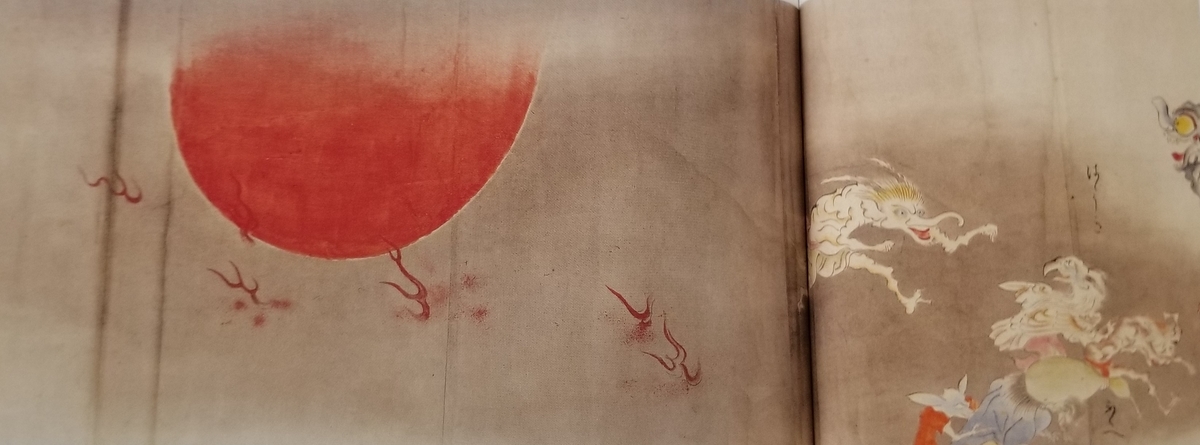

そして夜に妖怪たちが現れ始め、行進しだし、日が昇るとともに消えるという物語性のある妖怪絵巻が数多く制作されるようになります。

現在残されている多数の絵巻物を内容の特徴に合わせて分けると四種類に分けられます。これは妖怪絵巻が模写して制作されていて、元となる元本は四種類あったためと思われます。

この四種類は、代表的な絵巻の所蔵元の名前をから、

1真珠庵本

3京都市立芸術大学本

4兵庫県立歴史博物館本

と称されます。

さて、今日も妖怪絵巻を見ていきす。

〇百鬼夜行絵巻

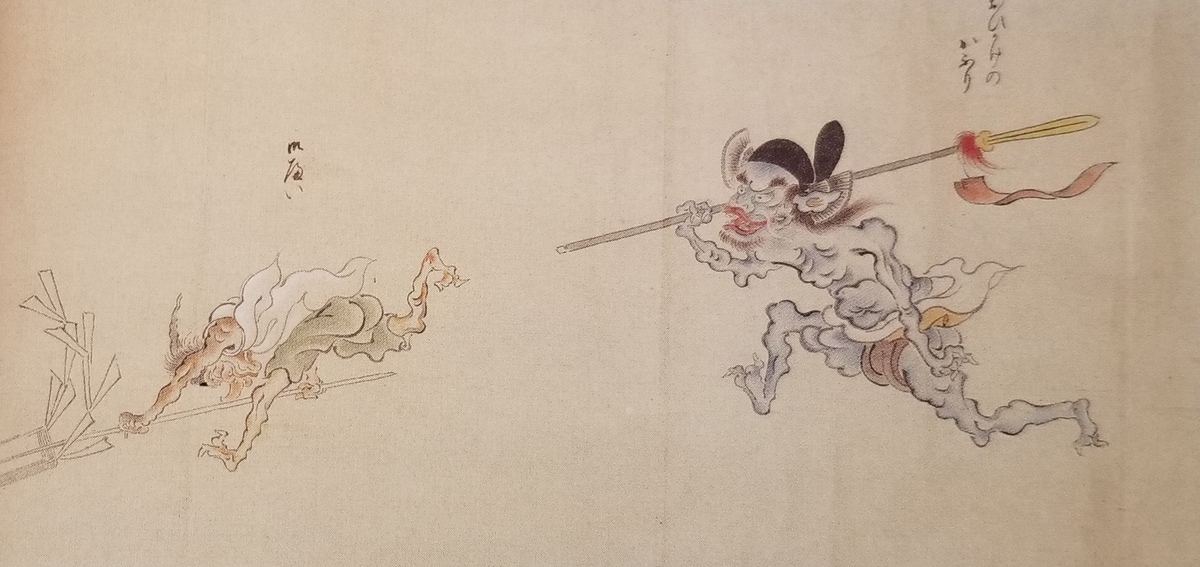

妖怪たちが突如夜に現れて行進する物語は他とあまり変わらない内容です。

妖怪それぞれに名前が書かれている点が特徴です。興味がそれぞれの妖怪の個性(?)へ移っていることがわかります。

真珠庵本とは少し違う妖怪の配列をしてる。

仏具の妖怪たち

たらいの妖怪

たんすや、薬研から妖怪たちが這い出ています。薬に関係ある妖怪だと思われます。

ここで赤い球が出てきて絵巻は終わります。

〇百鬼夜行絵巻

松井文庫蔵

天保年間に制作されたとされる絵巻。

様々な妖怪は全く無関係に並べられ、それぞれに名前が書き込まれています。

その数なんと58種類。

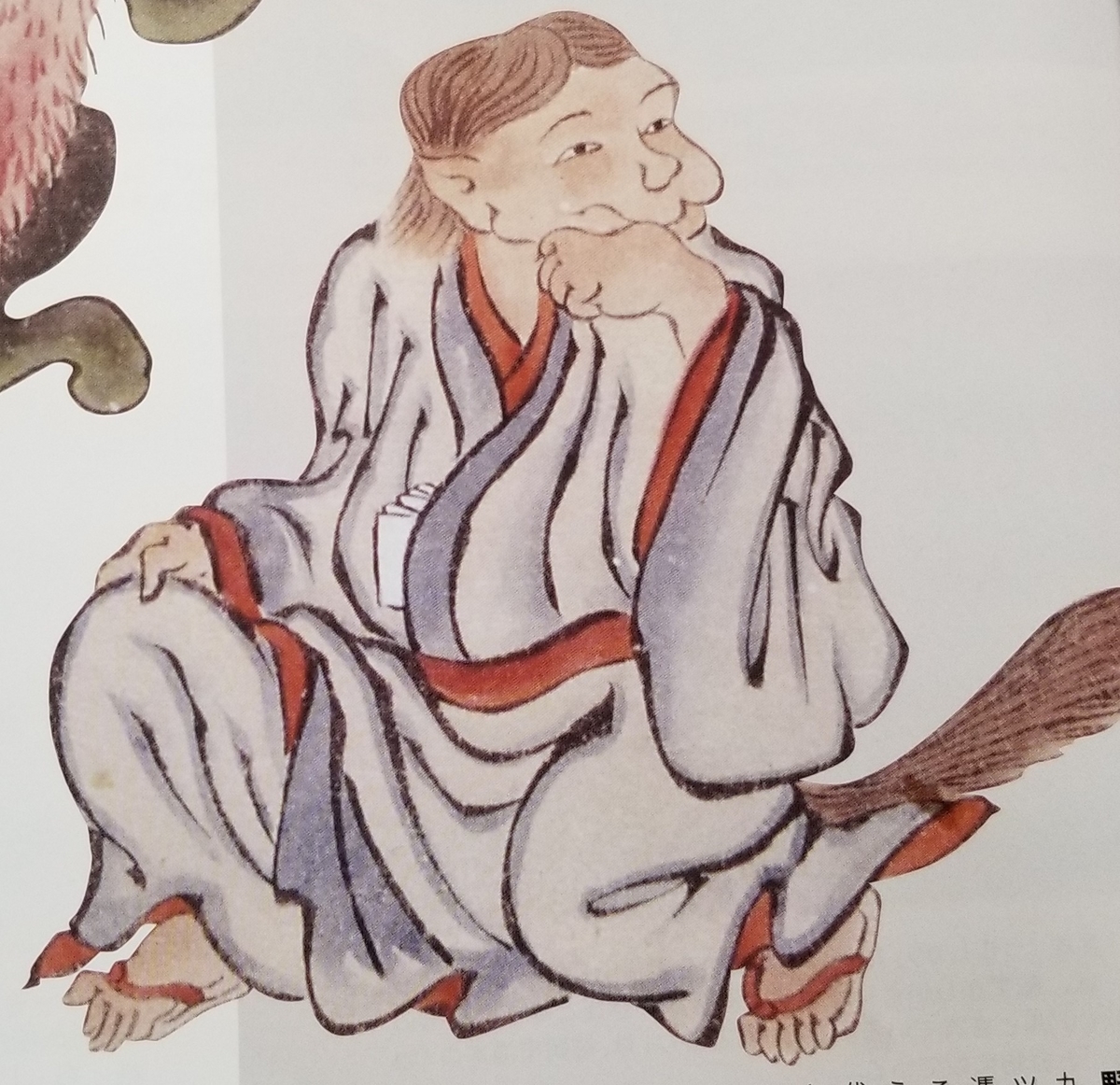

海座頭

琵琶法師に由来すると言われています。江戸時代では座頭が恐れられていたことから妖怪に見立てられたという説もあるようです。

ボロボロの袴を履いて杖をつきながら海夜を徘徊する妖怪らしい…無害!

牛鬼

清少納言の枕草子にその名が掲載されている由緒正しい妖怪。シンプルに牛の姿の鬼。

獰猛な性格で、しばしば人や家畜を襲って食べると言われています。

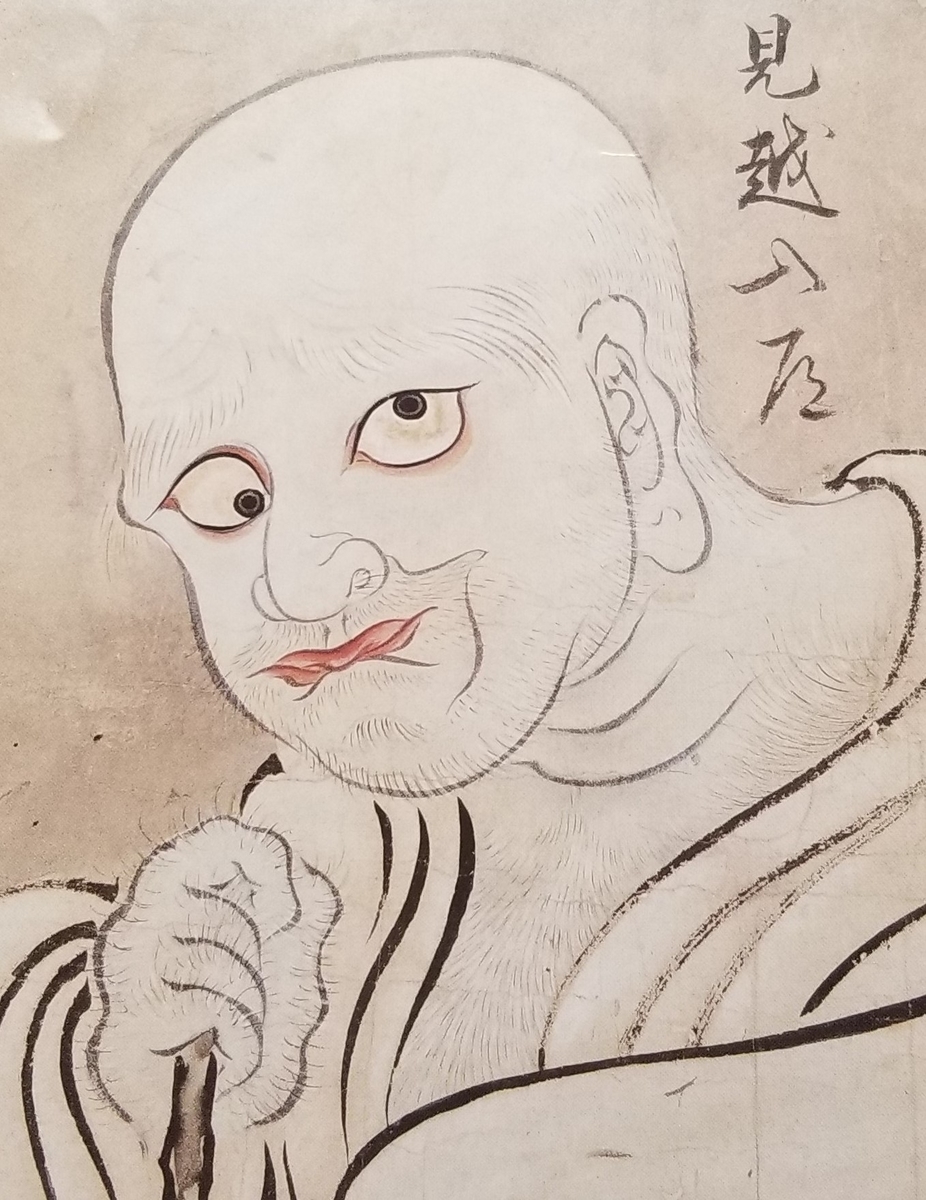

見越入道

巨大な僧の妖怪。

見上げれば見上げるほど大きくなる。

いたちや狐が化けたものと言われている。

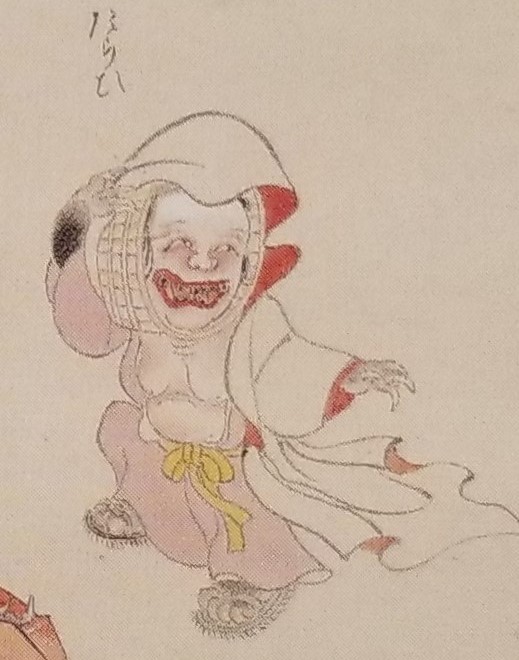

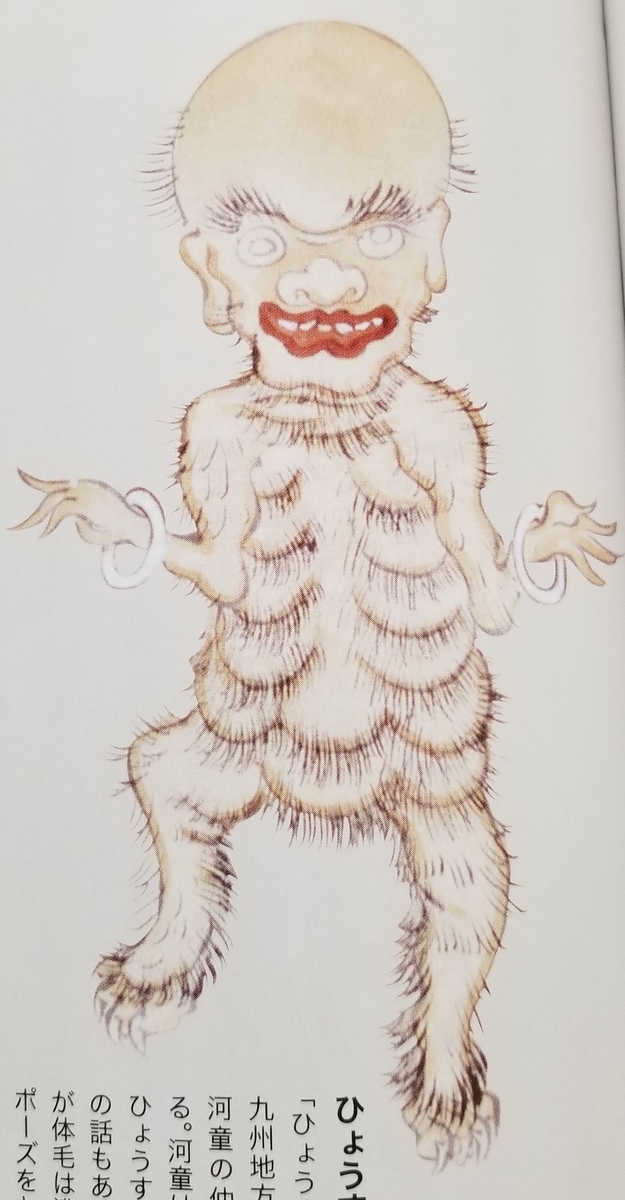

ひょうすべり

茄子が好物で、頭ははげて、体毛は濃い。

ユーモラスなポーズをとる…無害!(というか妖怪ではなくおじ様なのでは?)

ぶかっこう

蛇の化身。詳細は不明。

個人的にかわいい。

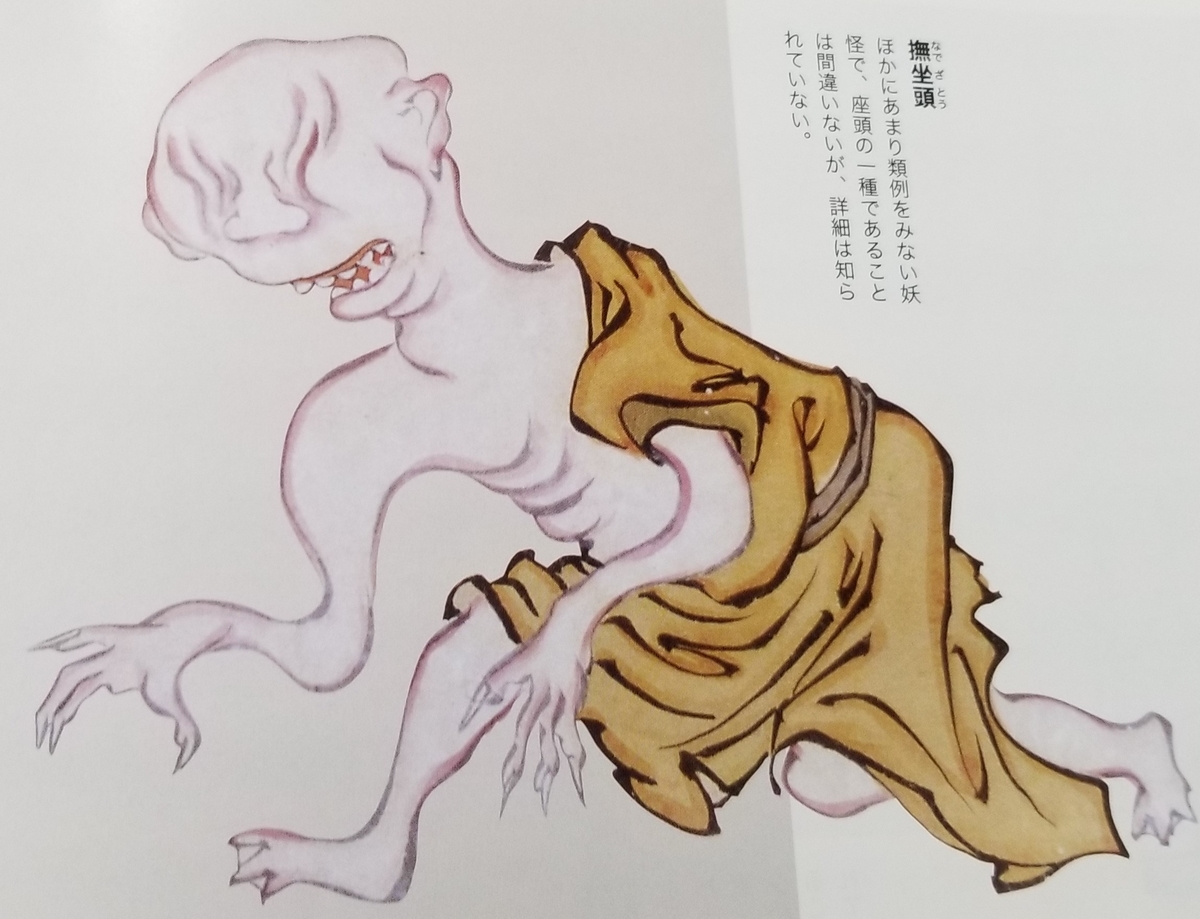

撫座頭

詳細は謎。

後眼

後頭部にひとつ目があり、手のさきには鋭い爪がひとつだけある。

野狐

狐の憑き物。

この妖怪にとりつかれることを野狐憑(やこつ)きと呼んだ。

幽谷響(やまびこ)

こだまを起こす山の神・精霊・妖怪。

〇化物尽絵巻

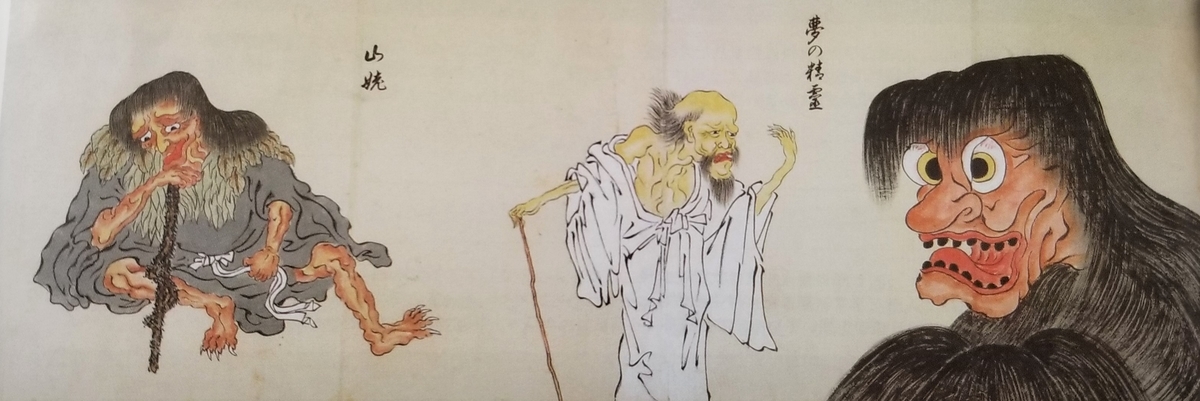

江戸時代末期、北斎季親という絵師が描いたとされています。上の絵巻たちよりもより図鑑のように妖怪が羅列されています。

絵巻物だけではなく、絵画や書物でも図鑑的なものが制作されるようになります。

背景には、江戸時代中期以降、西洋の医学・科学が導入されたことがあります。様々なものを収集・観察・体系化していく姿勢が、妖怪にも適用されました。

・親白眼は後眼と同じと思われる。

・大地打は金槌坊と同じと思われる。

・右端の妖怪はどうもこうもという妖怪。

・人間のどうもこうにもならない状態だとか。

・さら蛇

・身の毛立つはじゅうじゅう坊とも呼ばれる

・むささびっぽいのは「のぶすま」、「ヤマアラシ」とも呼ばれる。

・馬鹿(うましか)

・はじつかき

恥ずかしいと思う感情が凝縮して妖怪となった中国の妖怪がモデルとされる

・おどろし

・夢の精霊

・山姥

・犬神

人間に殺された恨みを持つ犬の怨霊

・ろくろ首

・亡魂は、幽霊とも言われます。

・牛鬼は、土蜘蛛ともいわれます。

・山童

一説では山に移ったかっぱとも言われる。

・ぶらり火

犬の顔した鳥

・うわん

名前は叫び声が由来と思われる。

・赤舌、別名赤口

口の中が赤い。(あれ普通?)陰陽道で人々に災いをもたらす神「赤舌神」がルーツと言われる。

・雪女

・きつね

・猫また

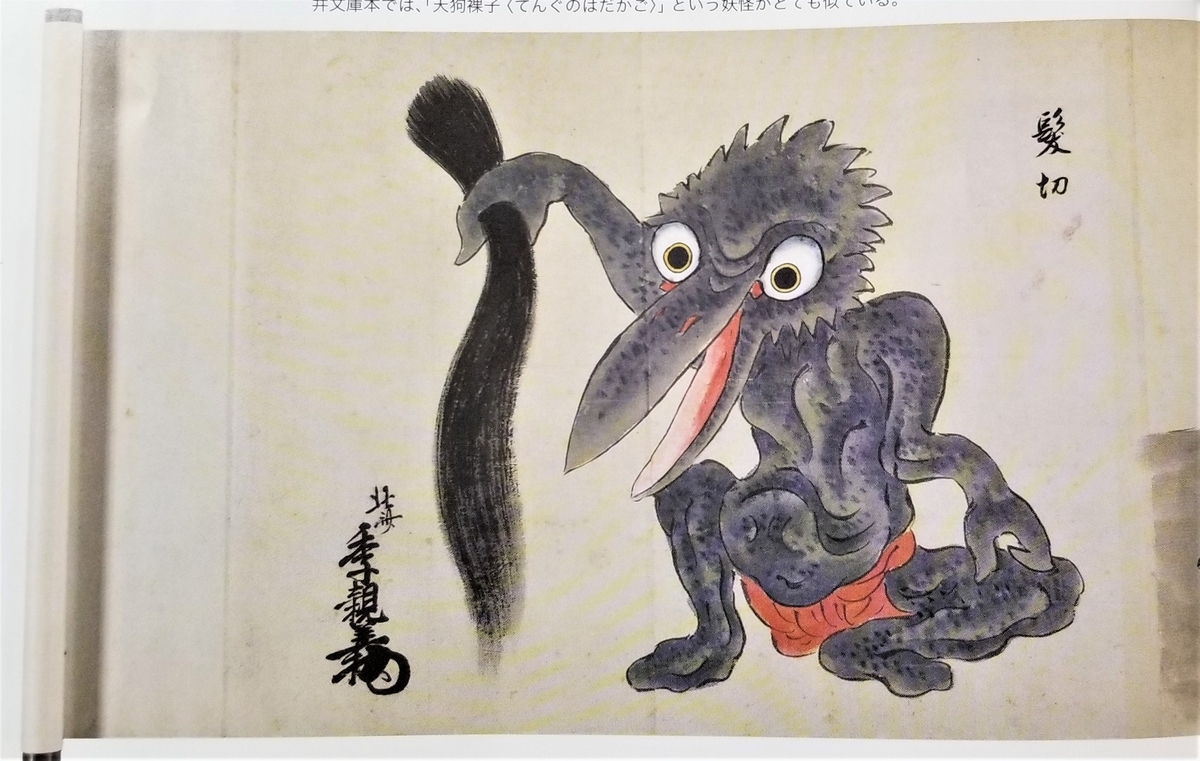

・髪きり

夜道でこっそり人の髪を切る。地味に有害!

妖怪絵巻は当初あった妖怪の行列という物語性を失い、妖怪図鑑のようになっていきました。

描かれる妖怪も個性的になり、最初の頃よりも怖く描こうと言うよりも、面白く描かれている気がしませんか?

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。