長谷川等伯の人生ー前半ー

今日も生きてます。

夢日記を始めようかなと考えています。

前制作のためにつけていたのですが、起きたとたんにそこら辺の紙にメモするため、その後無くし、ふとしたときに出てくるを繰り返していました。

何で探し物って探してるときに出てこないんだろうねぇ。

逃げてるんだろうねぇ。

全力で。

なので今度はスマフォにメモしていく予定です。逃がさん。

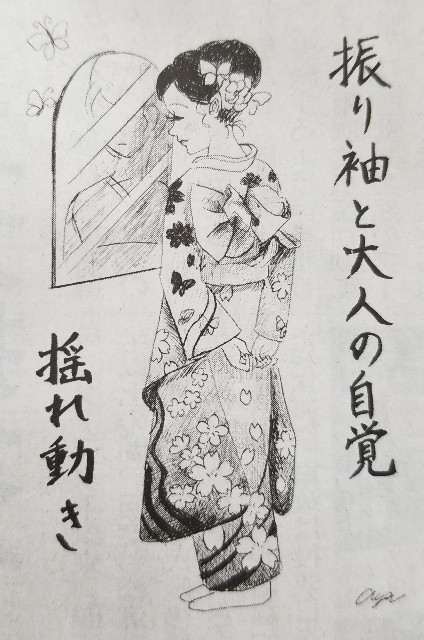

そして昨日の東京新聞の発言のコーナーにイラストを掲載していただきました。

成人の日ということで振り袖姿の娘さんを書いてみました。

2022年からは18歳からが大人です。

18歳とか青春!真っ只中!というイメージですが、時代は変わっていくんだなあ。

さて、今日も幻冬舎から出版されている「ゼロから始める日本絵画入門」安河内眞美さん著を読んでます。

この本はゼロから始めるのタイトルにふさわしくだいぶ優しい内容ですが、情報量がもっとあるといいんだけどな。

松林図屏風です。

今日は長谷川等伯について見ていきたいと思います。

肖像画とかは残ってないのですね。

長谷川等伯(1539ー1610)は、能登国の戦国大名の家臣の子として、七尾(今の石川県七尾)に生まれます。

長谷川等伯と名乗るのはまだ先のこと。

長谷川等伯は何回か名前を変えています。

幼名は又四郎、後に帯刀(たてわきかたいとうという読みかなあ)になります。

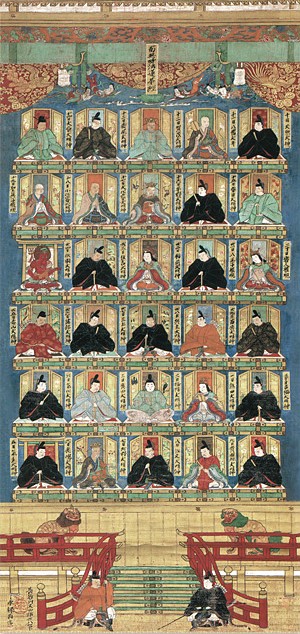

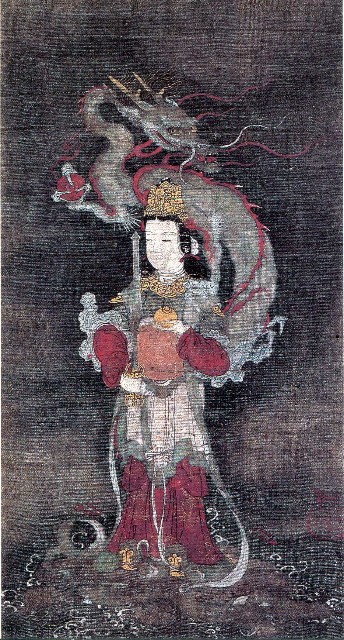

鬼子母神十羅刹女図(富山・大法寺)永禄7年(1564年)。1幅 紙本著色 重要文化財。

幼い頃に染物屋・長谷川宗清の養子とならます。これが長谷川等伯が絵の道にはいるきっかけになります。

絵の心得がある養父と、雪舟の弟子・等春から絵を学びます。

一塔両尊図(富山・大法寺)永禄7年(1564年)。1幅 紙本著色 重要文化財。

そして名を等春から1字を取り、長谷川信春と名乗るようになり、その頃から仏画を描く絵師として徐々に有名になっていきます。

三十番神図(富山・大法寺)永禄9年(1566年)1幅 絹本著色 重要文化財。

↑は長谷川等伯が27歳の頃の作品。

もっぱら松ばかり描いてるのかと思っていたら、やはり職業絵師。あらゆるものを描いていました。

善女龍王図(石川県七尾美術館)永禄7年(1564年)。1幅 紙本著色 石川県指定有形文化財。

そして長谷川等伯が33歳。1571年。

養父母が亡くなり、堺や京都で活動するようになります。

実は後にライバルになる狩野永徳の一門に入っているのです。

ですが狩野派の血筋しか有名になれなず、他の人間は道具としてしか扱われない師弟関係に合わず、そこを辞めます。

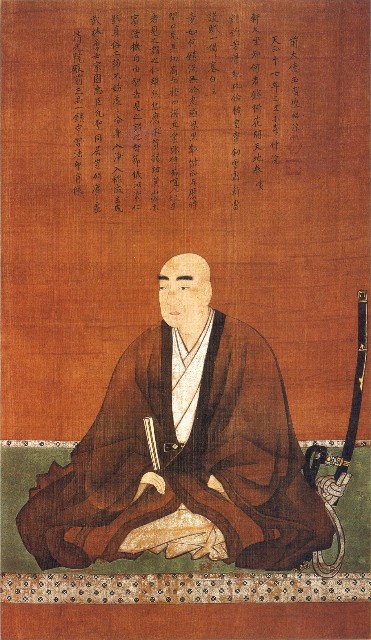

稲葉一鉄像(京都・智勝院)

天正17年(1589年)。

1幅 絹本著色 玉甫紹琮賛 重要文化財

そして1589年。

51歳の長谷川等伯はある事件を起こします。

襖絵を描きたいという等伯の依頼を断っていた三玄院の和尚・春屋宗園。

ある日和尚の不在中に等伯が寺を訪ねます。

すると周りの制止も聞かずに一気に見事な襖絵を描きあげました。

高円寺塔頭圓徳院に残る山水図襖です。

これが評判になり、寺の注文がどんどん舞い込むようになります。

そして長谷川派をつくりあげていきます。

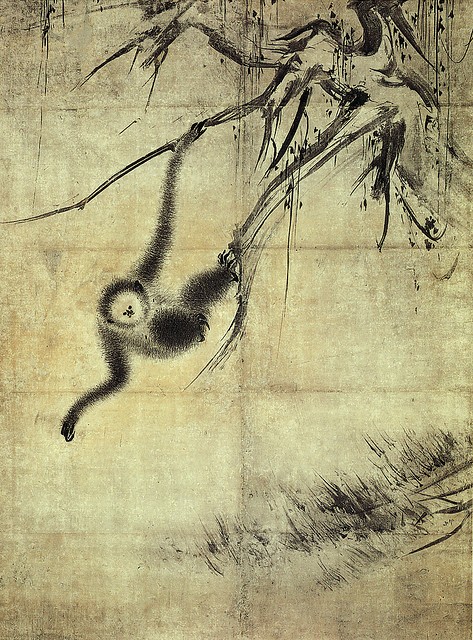

『枯木猿猴図(左部分)』(龍泉庵蔵)

『枯木猿猴図(右部分)』(龍泉庵蔵)

しかし当時権力者に近かったのは狩野派。画壇は狩野派が支配していました。

その時等伯にチャンスがきます。

それは狩野永徳の死。

狩野派に回るはずだった秀吉からの仕事、菩提寺・祥雲寺の建立、襖絵制作が長谷川派に来ました。

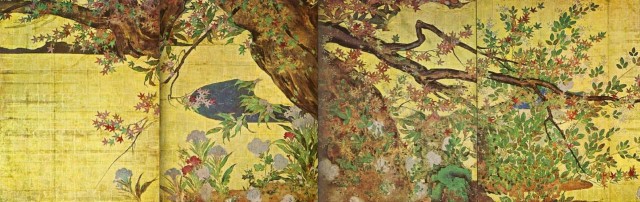

楓図(旧祥雲寺障壁画のうち)智積院蔵

『松に草花図』(智積院蔵)

秀吉は大変気に入りました。

等伯のこの仕事を通じて名実ともに狩野派に対抗するまでになりました。

利休居士像(京都・不審庵)文禄4年(1595年)。1幅 絹本著色 春屋宗園賛 重要文化財。

ちなみに昨日の利休も等伯が描きました。

利休は等伯のよき理解者でした。

しかし千利休が秀吉に切腹を命じられ亡くなり、等伯の息子・久蔵も26歳の若さで亡くなります。

「松林図屏風」(東京国立博物館)はその頃描いたもの。

なんか悲しい絵に見えてくる~。

まだ少し続きます。続きはまた明日!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

明石 恵 Aya Akashi website - 明石 恵 Aya Akashi website

展示があります!

金銀箔展

輝くマテリアルの世界

会場 伊勢丹浦和店 美術画廊

会期 2019年2月6日ー2月12日

最終日は17時終了