アトリビュート

今日も生きています。

目が覚めたら13時45分でもう遅刻する…これは夢だ!これは夢だ!(頭ガンガン)という夢をみました。夢でよかった。(寝坊はあまりしないタイプだと思います。)

池上英洋さん著の西洋美術史入門(兼大学の頃の教科書)を読んでいます。

昨日は絵に描かれたシャボン玉がすぐに消えるという特質から儚さを意味するというような話をしました。

今日は描かれている人とモノの関係について。

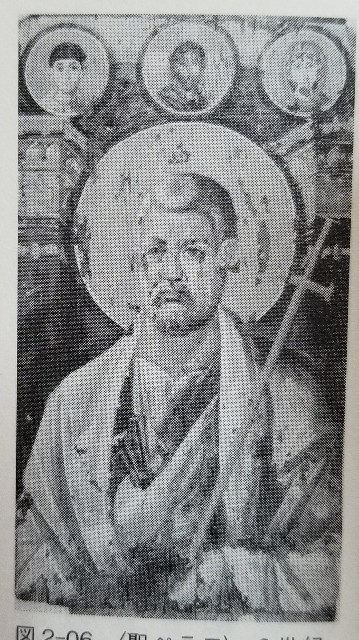

聖ペテロ 6世紀、シナイ半島

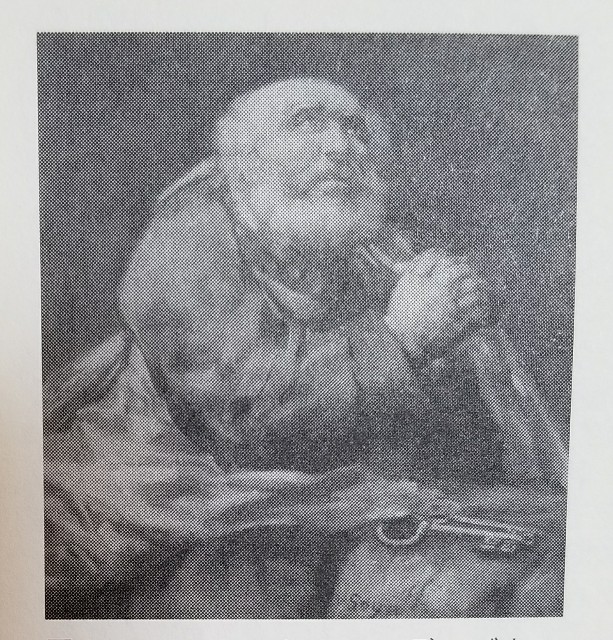

聖ペテロ 1825年頃、ワシントン

上は6世紀にアフリカ大陸とアラビア半島の中間に位置するシナイ山の聖カタリナ修道院で制作されたものです。木の板に描かえています。

下はゴヤという巨匠が1825年頃にスペインで描かれたものです。キャンバスに油彩です。

どちらも聖ペテロという人を描いています。

聖ペテロはイエス・キリストの一番弟子です。二枚の作品は描かれている人の人相は違いますが聖ペテロとわかるようになっています。

なぜかというと二枚の作品とも大きなカギを描かれた人物が持っていることがわかります。

キリスト教徒のための美術作品は聖書に基づいて作られているものが多いです。識字率が低い地域では文字でペテロと書いても意味が通用しなかったため、聖書の場面からその人物だと伝えるために特徴のある顔をしていたり持ち物を持っていたりします。

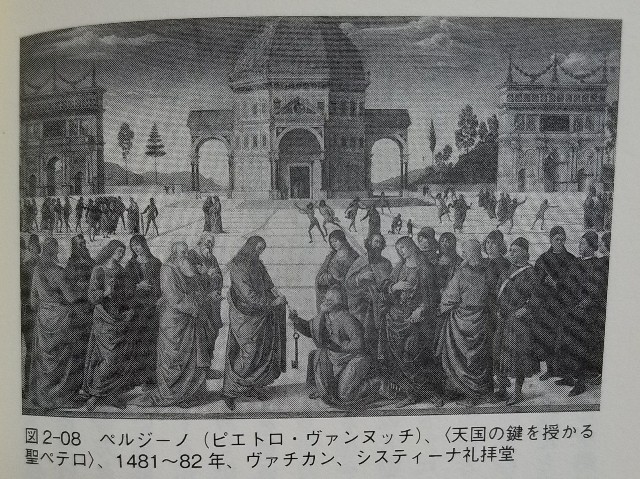

福音書の中でイエスがペテロから天国の門の鍵を授かる話があります。

この話から鍵とペテロを結びつけるやり方が定着したそうです。

先の二枚のペテロの作品は1200年以上も隔たり、人物の容貌も服装も違うのに聖ペテロとわかります。

こうした誰か認識するための要素をアトリビュート(持物ともいう)と言います。

1200年以上も前の作品でも鍵のおかげでペテロってわかるのはすごいですね。というよりもそこまで認知されている聖書がすごいのかな。キリスト教の作品を読み解くには一度聖書も読んでおかないとな。絵の場面しか知らないなあ。

日本の神話や仏教の話も読んでみたいです。宗教の世界を知ると美術の領域が深まりそうです。よし。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。