いただきますの風景

今日も生きてます。

今日も「食べる西洋美術史」宮下規久郎著、光文社新書を読んでいます。

西洋美術史の作品はキリスト教のテーマが多いですが、聖書の中には「食事」にまつわる記述が多いのだということを本から教わりました。なので西洋絵画も必然的に食事風景がよく描かれたそうです。

中でも日本でいうところの「いただきます」にあたる食前の祈りを描いた絵もあります。

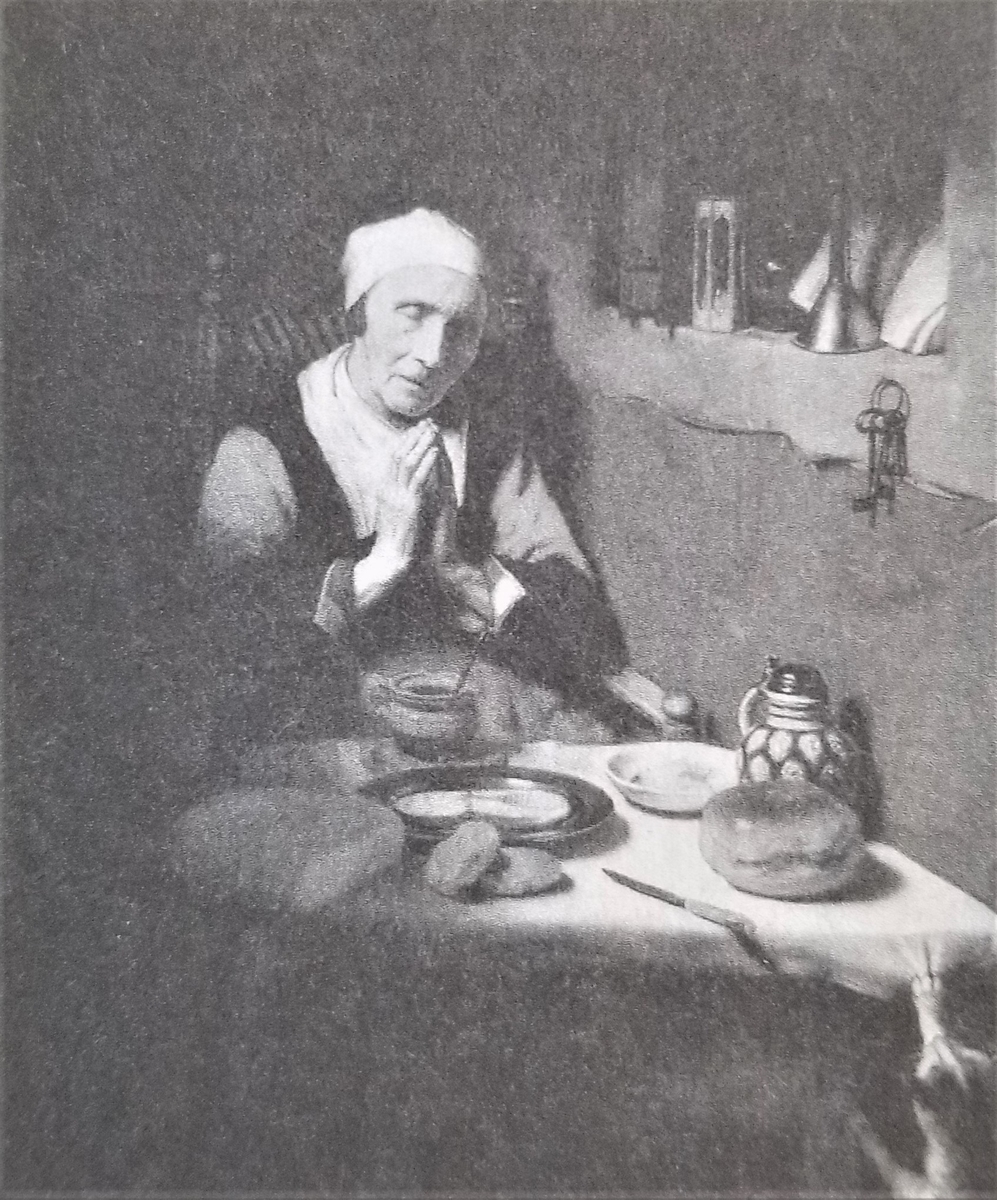

こちらの夕飯は、 パン・鮭の切り身・チーズ・バターです。ソースの壺もテーブルの上に並んでいます。

絵の端で食べ物を狙う猫に、ナイフが向かっています。これは祈る老婦人が信仰を示し、それに対し猫が信仰を妨害する悪徳を示しているそうです。

コルネリス・バハ「食前の祈り」アムステルダム国立美術館、1663年

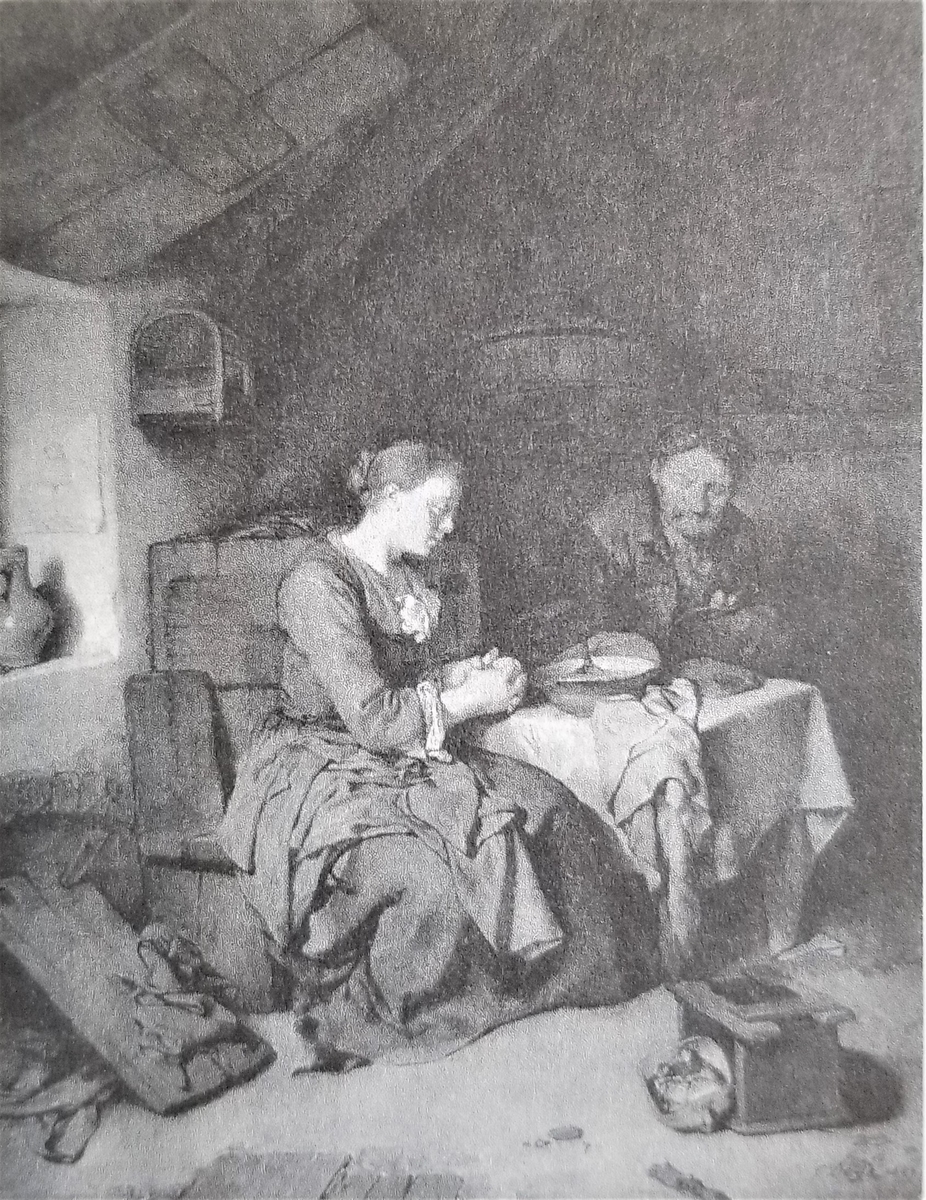

こちらの夕飯はスープにチーズ、黒パンです。質素な食卓ですが、絵は感謝を欠かさない庶民の信仰心を表現しています。

ヤンステーン「食前の祈り」レスターシャー、ビーバー城、1660年

こちらの夕飯は本中に記載されていないので個人的憶測になりますが、左手前にパンの塊のようなものがあり、婦人がテーブルに運んできたものは肉かパイの料理(?)、一番右にはなにか赤っぽくてぽろぽろしてそうな…スプーンで分けて食べるもの…豆やマカロニのような食べ物かな?

食卓を囲む幼い女の子はお祈りの仕方を教えてもらっています。

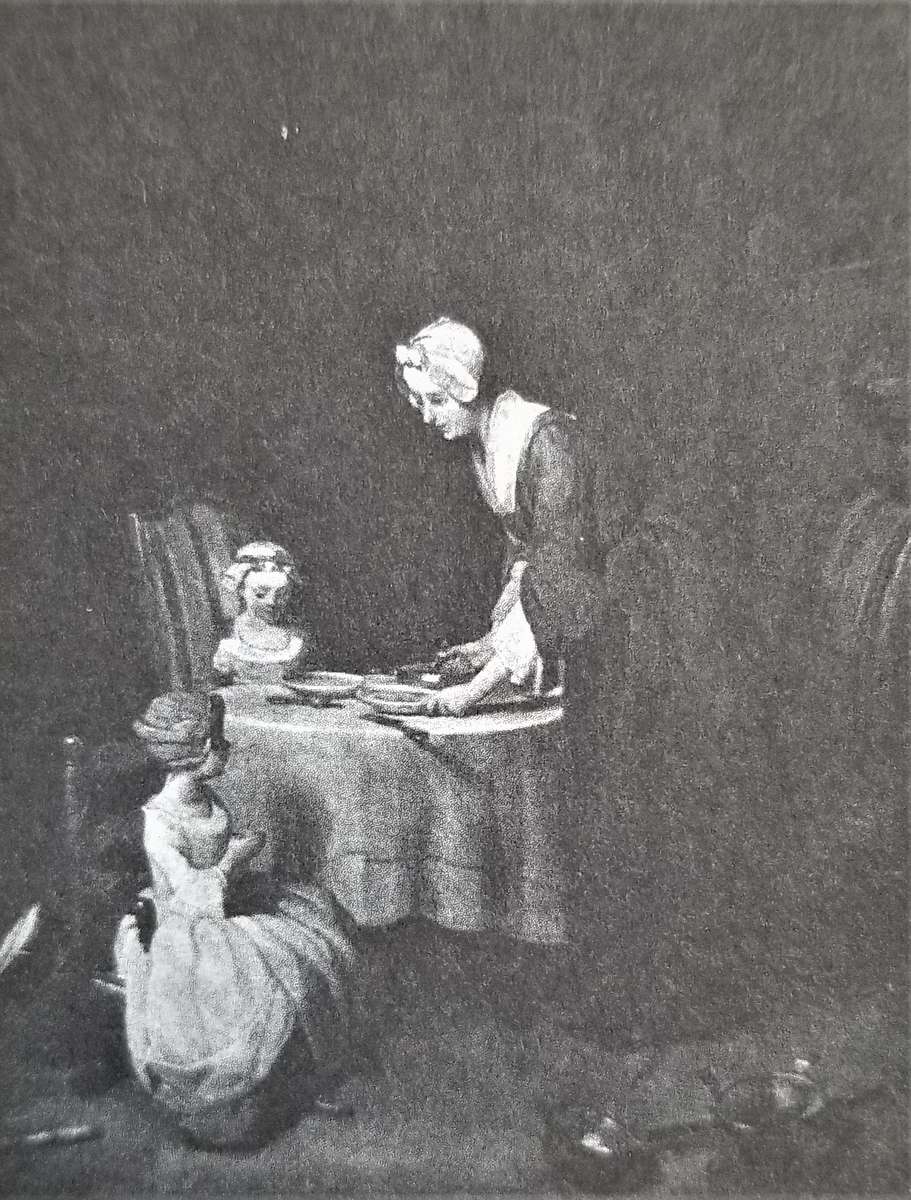

シャルダン「食前の祈り」サンクトベテルブルク、エルミタージュ美術館、1744年

こちらの作品では夫人がほのかに湯気の立つ温かいスープを今運んできています。その夫人とお姉さんの目は一番幼い女の子に注がれていています。幼い女の子がしているのは食前のお祈りです。

このように食前のお祈りを小さなころから教えるのは教育の一環であり、小さな子供がお祈りをする姿は微笑ましい画題であったようです。

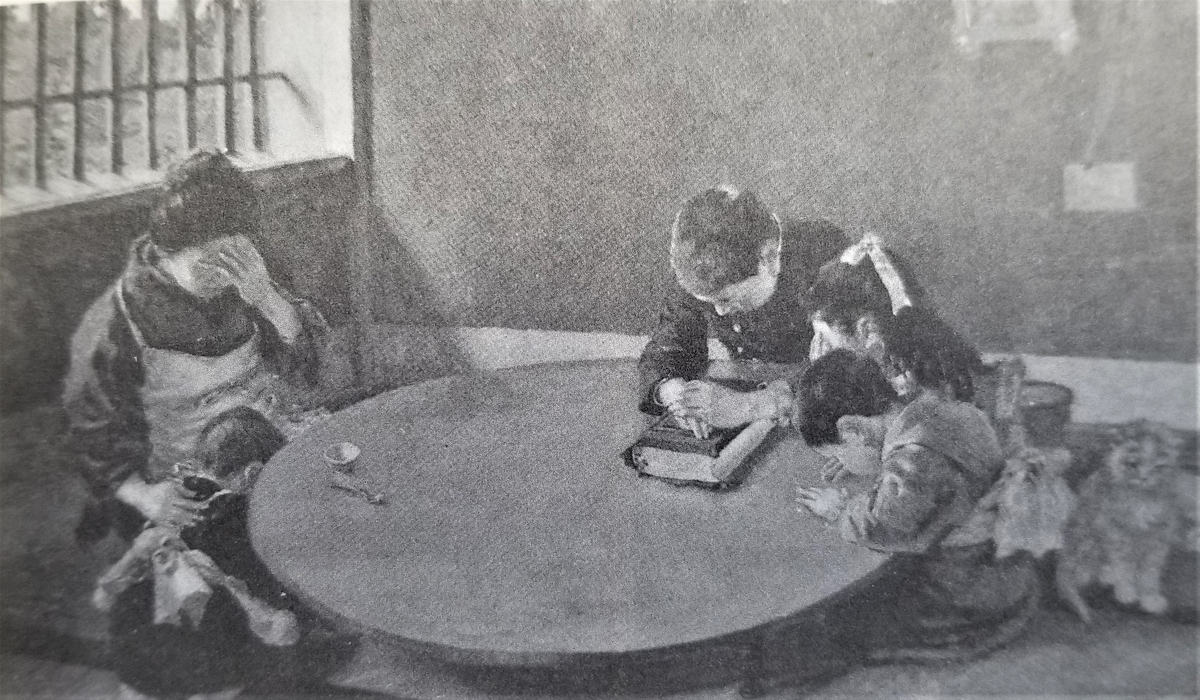

日本でキリスト教が広まると、この「お祈り」の習慣も行われるようになります。日本でこれを絵にした作品があります。

ちゃぶ台を囲んで家族でお祈りをする様子が描かれています。ちゃぶ台の上には小さなスプーンと茶碗、聖書以外はありません。(食後?)

ミサを重視したカトリックに対して、個人の信仰を重視したプロテスタントの国ではこの「食前の祈り」が画題として描かれました。

そして関係ありませんが、中世ヨーロッパで地面の下に生えるものは身分の低いものが食べるものとされ、貴族はあんまり野菜を積極的に食べなかったそうです。農民の食卓には野菜料理がよく並んだそうです。肉類は高価で貴族は食べましたが、農民は特別な日ぐらいしか食べなかったようです。

ナイフやフォークは比較的近代導入されたようで、基本各自が携帯したナイフで食べ物を切り、手掴みで食事していました。手が汚れた場合はテーブルクロスで拭ったり、フィンガーボールの水で洗ったりしました。

そういえばフォークは画中に見当たりませんよね。こういった視点で絵画を見るのも新鮮で楽しいかもしれません。いつの間にかマイ美術史ができるかも。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。