光琳を知ろう!⑤紅白梅図屏風について知ろう!

今日も生きてます。

尾形光琳についてみてきました。

尾形光琳①

尾形光琳②

尾形光琳③

尾形光琳④

尾形光琳にの人柄や作品についてわかってきたと思います。

今日は尾形光琳の代表作品である「紅白梅図屏風」を見ていきたいと思います。

〇いつ頃の制作された作品?

この作品に押されている朱文円印(ハンコ)は「方祝」印です。

これは尾形光琳が晩年の頃に使われていたものです。

正確な年はわかりませんが、晩年頃の作品(50代頃)ではないかといわれています。

〇制作の背景は?

一説によると、これは公卿の醍醐冬基(だいご ふゆもと)の娘である綱姫(後に近衛家煕の養女になる)と、第5代藩主津軽信興(つがる のぶおき)との縁組の婚礼祝い品として描かれたものであるそうです。

津軽信興(つがる のぶおき)

〇何を題材にしているのか

一説によると、能の「東北」(とうぼく)をテーマとしているそうです。

(能は詳しくないので、お話のあらすじだけ)

登場人物

・東国から来た京へ来た僧の一行

・菩薩になった和泉式部

和泉式部は平安時代中期の歌人。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。

場所

・東北院(とうほくいん/とうぼくいん)

かつては、法成寺に付属する天台宗寺院であった。

あらすじ

僧の一行が、京について素晴らしい梅の木に出会う。

そこである女が現れ、この梅は和泉式部が愛した梅「軒端梅(のきばのうめ)」であると語ります。

そして自分がこの梅の花の主であることをほのめかし、姿を消します。

その夜僧の夢の中で歌舞の菩薩となっていた和泉式部は、美しい東北院の情景の中で舞を舞います。

(川面に吹く風はすがすがしく、庭の池には月が照り注ぎ、木々には鳥たちが宿っている。)

僧が目を覚めて物語は終わります。

補完情報

本作には、『法華経』の「譬喩品(ひゆほん)」がたびたび引用され、本作のサブテーマとなっています。

新郎の父であった津軽信寿(つがる のぶひさ)は能がとても好きだったそうです。尾形光琳も能を嗜んでいたということで、能を主題に選んだのかもしれません。

〇描かれているモチーフ

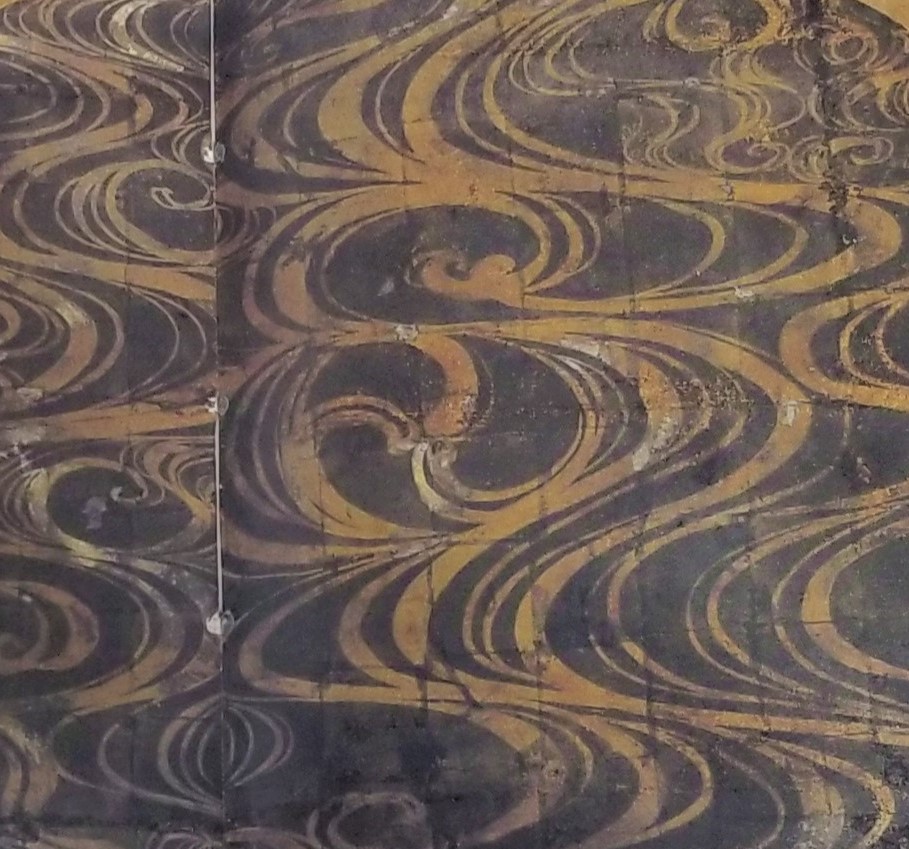

中央にはデザイン化された川、両端には梅が描かれています。

川には光琳独特の流水文様が施されています。

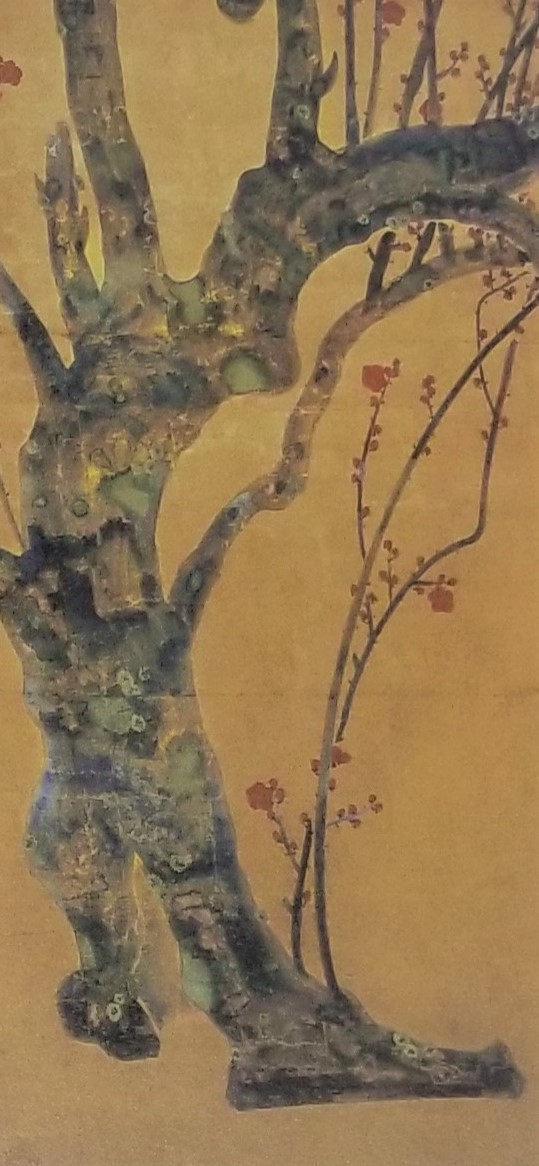

デザイン化された梅は光琳梅とも言われました。

輪郭線が無いのも特徴です。

向かって左側が老木の白梅、右側に若木の紅梅であると言われています。

これが縁組のお祝いで描かれたものだとしたら、梅が白梅と紅梅であるのは紅白を表していることがわかりますね。

〇表現方法について

背景には金箔が使用され、中央の川の流水模様部分には銀箔が使われています。

年数によって色が変わっていますが、完成当初は模様の曲線部分が銀色であったと推測されます。

木にはたらし込みという技法が使われています。

これは俵屋宗達も使っていた技法です。

また、両側に梅を配置する構図も、宗達の「風神雷神図屏風」のオマージュかともいわれています。

この尾形光琳の紅白梅図屏風には面白い解釈をした美術史家の小林 太市郎という方がいます。

真ん中の川が女性(実在した光琳の愛人)を表していて、川を挟んで二つの木は光琳とパトロンであった中村内蔵助を表しているというもの。

本当であったかはわかりませんが、作品を深読みするのは楽しい鑑賞方法の一つです。

美術館に飾ってあるような作品でも、後世の画家が酷評していたり、絶賛していたり、斜め上からの深読みをしていたり…

その作品が世界でどのように評価されているか理解することも大事ですが、自分の価値観で作品を判断することも大切ですよね。

光琳の紅白梅図屏風の完成当初の姿をCGで再現したものを画像で見たのですが、流水文様の部分が銀色に輝いていて、今見てもおしゃれに感じるものでした。

色が渋すぎるように感じていたので、完成当初はきらきらで江戸時代には大変斬新なデザインであったのだろうなと思いました。

少しずつ光琳の良さがわかってきました。

光琳は次回で最終回にしようかなーと思います。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。