今日も生きてます。

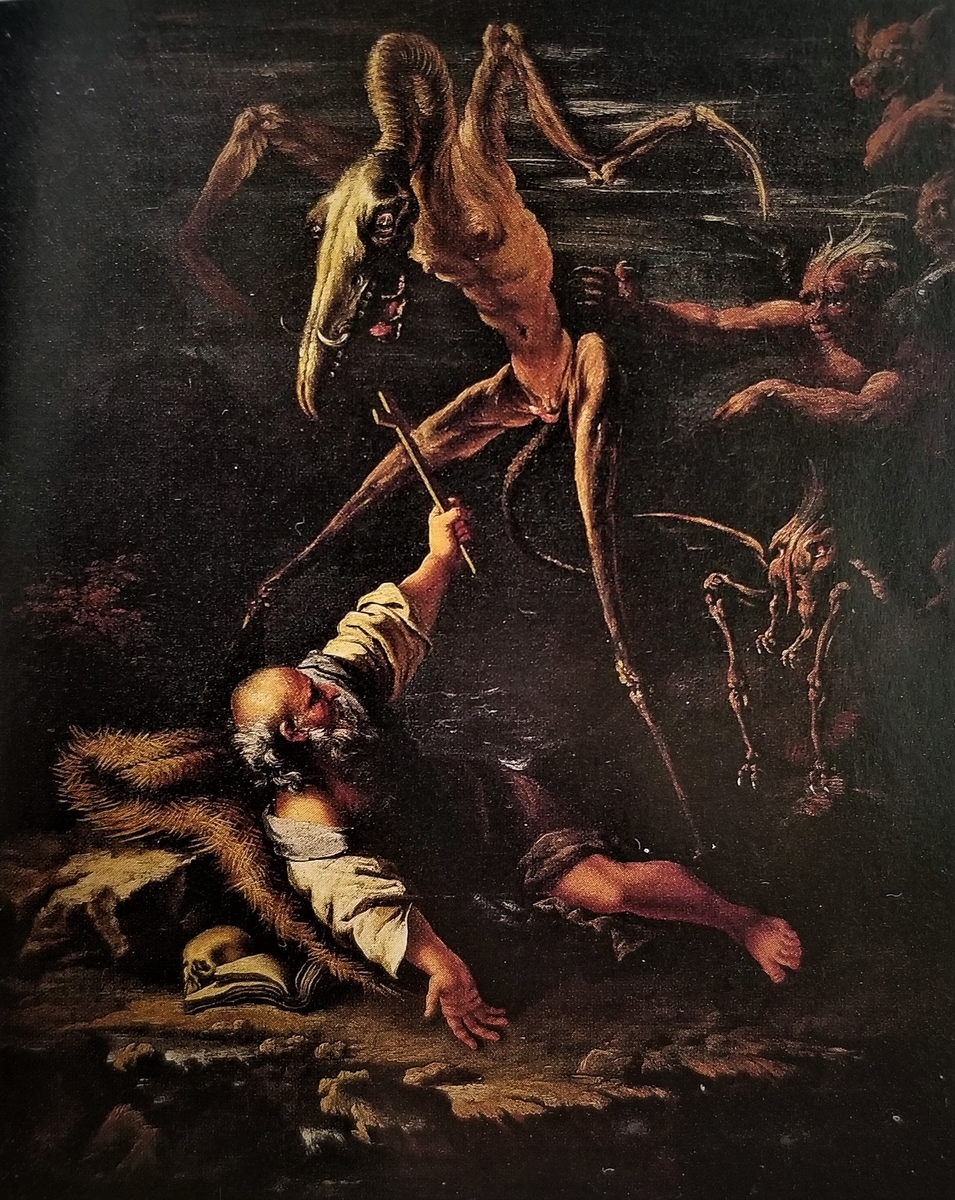

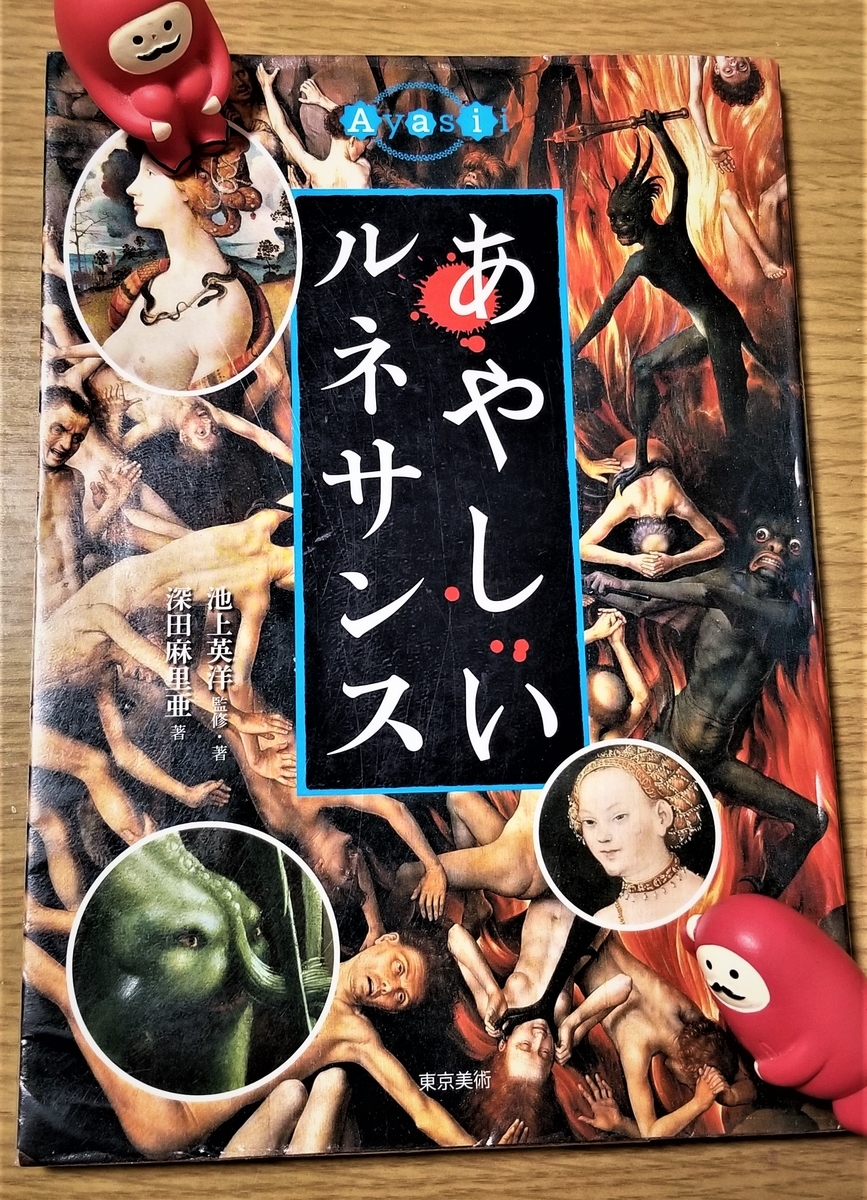

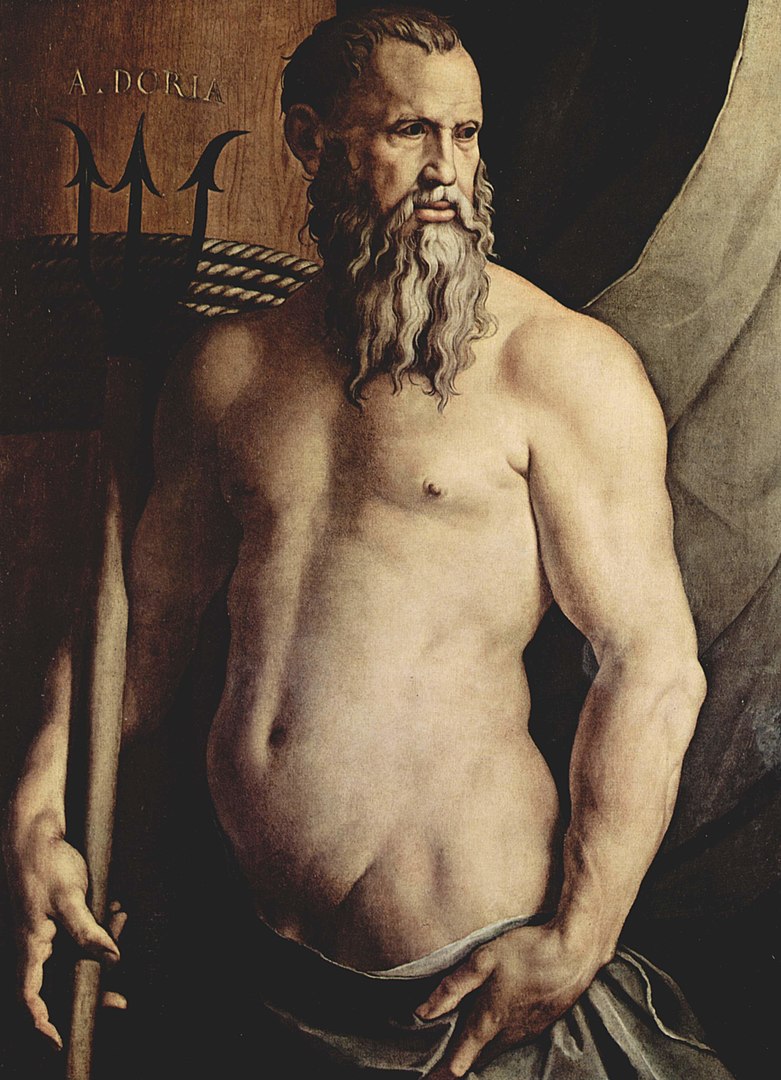

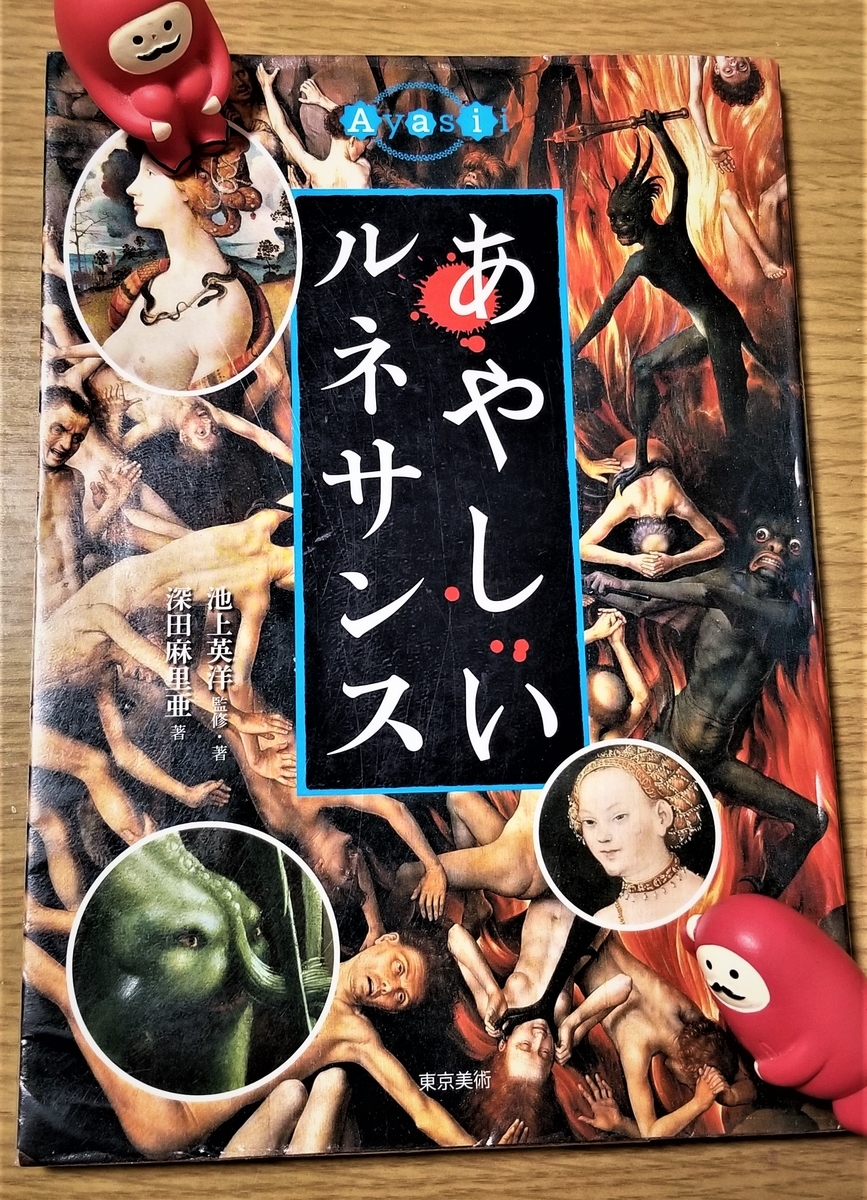

「あやしいルネサンス」(池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)という本を読んでいます。本の中では西洋美術のあやしい作品たちが紹介されています。

他の美術書ではまず見ることがない作品もあり、なかなか楽しく読んでいます。

今日はその中で気になったイタリアにある「怪物庭園」について取り上げます。

怪物庭園とは?

「バゲリーア宮殿 正面脇の怪物」

「バゲリーア宮殿 内部」

出典:「あやしいルネサンス」(池上英洋さん、深田真里亜さん著、東京美術)P25、撮影:池上英洋

イタリアには「怪物庭園」というものがあるらしいです。

そこには様々な奇妙な石像が置かれています。

正式名称は「聖なる森」で、怪物庭園は通称です。

イタリアのボマルツォ」という自治体にあります。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

怪物庭園は誰がつくったのか?

ロレンツォ・ロト画「Portrait of a Gentleman in his Study 」

出典:Pier Francesco Orsini - Wikipedia

この庭は1552年にオルシーニ家の邸宅に作られました。

最初から奇妙なオブジェがあったわけではなく、この庭を相続した領主のヴィッチーノ・オルシーニが怪物庭園をつくりました。

怪物庭園を造ったヴィチーノ・オルシーニ(ピア・フランチェスコ・オルシーニとも呼ばれる)は、公爵であり、コンドッティエロ(軍のリーダー)でした。

オルシーニはコンドッティロとして戦などで戦っていましたが、1550年には引退します。芸術のパトロンでもあったオルシーニは、その後アーティストや作家がいるボマルツォで暮らします。

「怪物庭園」はその引退した後の1547年頃から作り始めたようです。

(※オルシーニが実際に制作したわけではなく、アーティストに依頼した。)

なぜこのような庭をつくったのか定かではありませんが、オルシーニより先に亡くなった妻のため(?)とも言われています。

今この庭は一般公開されています。

35体の奇怪なオブジェ

怪物庭園には35体の石像がを中心に、様々なオブジェがあることで有名です。

その一部を見ていきましょう。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Livioandronico2013 - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64111105により引用

オルクス

地獄の口と呼ばれるこの石像は「冥界の王オルクス」をつくったものと言われています。オルクスはローマ神話に出てくる死の神様です。

地獄への入り口がこの石像の口ということでしょうか?

中にはテーブルがあり、日を避けたり、休憩するのにいいかもしれませんね。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633676により引用

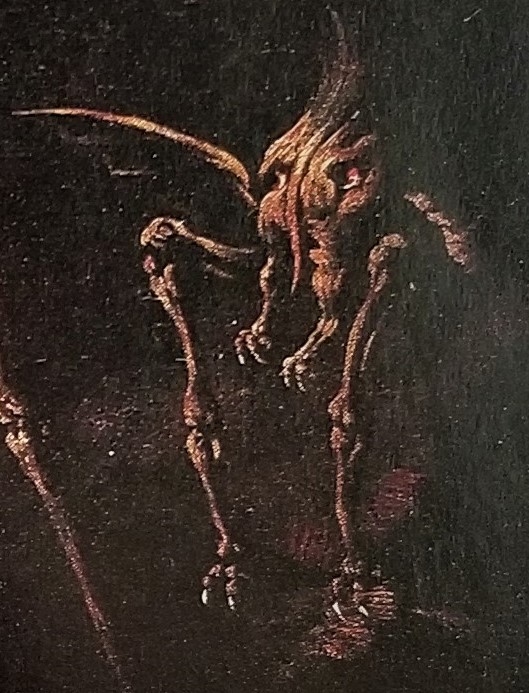

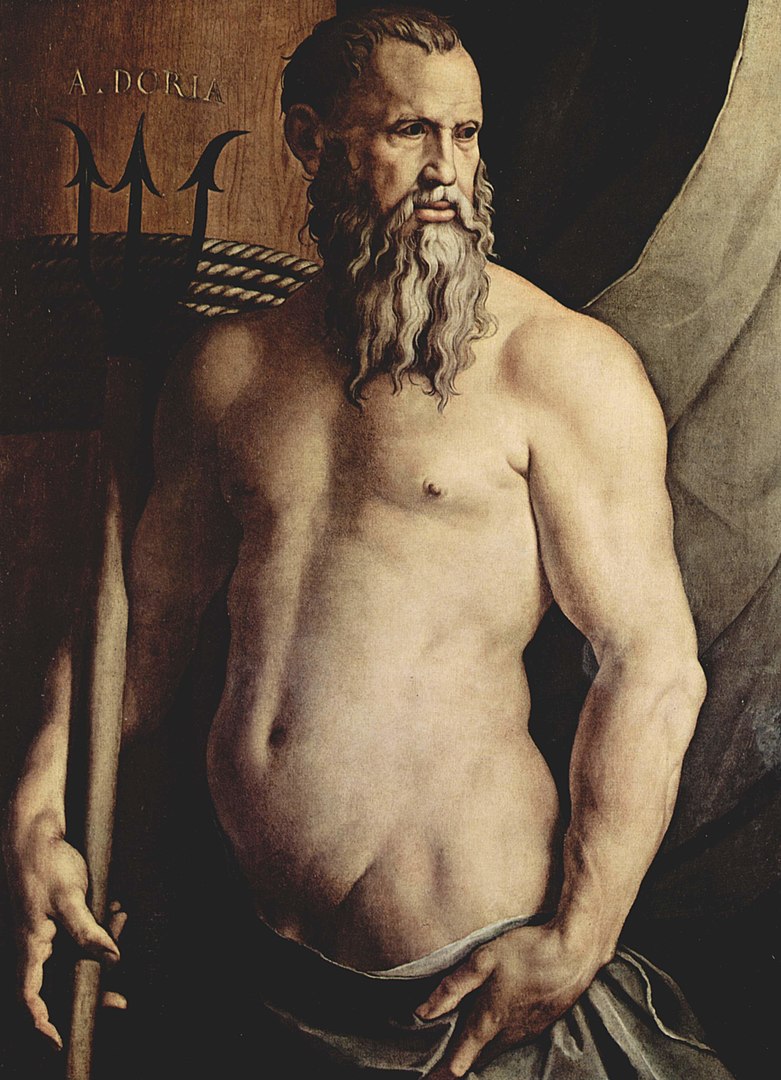

ネプトゥーヌス

ネプトゥーヌスはローマ神話の海の神様です。

おじ様として表現されることが多い神様のようです。立派なおひげです。

出典:ネプトゥーヌス - Wikipedia

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633658により引用

ヘラクレスはギリシア神話の半神半人の英雄です。立っている方の石像がヘラクレスです。

たくさんの冒険談(?)がある神様で、中には赤ん坊の頃二匹の蛇で暗殺されそうになったときに逆にその蛇を絞め殺したり、エジプト軍を壊滅させたりしています。怪力の持ち主で、神様や怪物とのバトルは数知れず。

強いのでマッチョの大男として表現されることが多いようですね。

アントニオ・デル・ポッライオーロ 画「Hercules and the Hydra」

↓の作品はケロべロスと戦うヘラクレスを描いた絵

出典:File:Antonio del Pollaiolo - Ercole e l'Idra e Ercole e Anteo - Google Art Project.jpg - Wikimedia Commons

ヘラクレスの石像に足をつかまれているのはカークスです。

ギリシア神話に出てくる怪物です。ローマ神話では3つの頭を持ち火を吐く巨人の怪物です。

その昔カークスが住んでいた洞穴の付近に住む人々に暴虐を振るっていて、それをヘラクレスが倒したというエピソードがあります。

石像はこの物語を表現していると思われます。

火を吐くカークスを殺害するヘーラクレース(1545年画)

出典:カークス - Wikipedia

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633645により引用

ハンニバルはカルタゴの将軍です。上の石像で象の上に立っている人物がハンニバルです。数々の戦争で連戦連勝を重ねた戦歴から、ローマ史上最強の敵として今まで有名です。

戦象(せんぞう)は軍事用に使われた象です。

インドや東南アジア、古代地中海世界で用いられました。

ハンニバルは戦争でザマの戦いで戦象を使っており、石像はこれを由来してつくられていると思います。

B.C.コルネリス・コルト画「Battle of Zama」

出典:File:Slaget ved Zama - Cornelis Cort, 1567.jpg - Wikimedia Commons

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633632により引用

ドラゴンとライオン

おそらく左側がドラゴン?

この二匹の生き物がなぜ対で表現されているのか調べてみましたがわかりませんでした。他の石像がギリシャ・ローマ神話をもとにしているものが多いので、由来が必ずあると思われます。無念。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633611により引用

傾く家

なぜか傾いて作られた石像。

隣に塀があるので本当に倒れることはありません。茶目っ気を感じる作品です。

これも神話の由来がある石像かもしれません。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633733により引用

ペガサス

ペガサスはギリシア神話に登場する伝説上の生き物です。

ペガサス自体は有名ですが、意外とどのようにして生まれたかは知らない人が多いのではないでしょうか?

ギリシャ神話でペガサスは、髪の毛が蛇で見るものを石にしてしまう怪物「メデューサ」が英雄ペルセウスに倒されたとき、メデューサの傷口から生まれたとされています。

また、メデューサは倒されたときに海の神ポセイドンの子供を身ごもっていたので、タイミング的にペガサスはポセイドンとメデューサの子供という立ち位置です。

ピーテル・パウル・ルーベンス画『メドゥーサの頭部』

出典:メドゥーサ - Wikipedia

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Alessio Damato - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4633768による

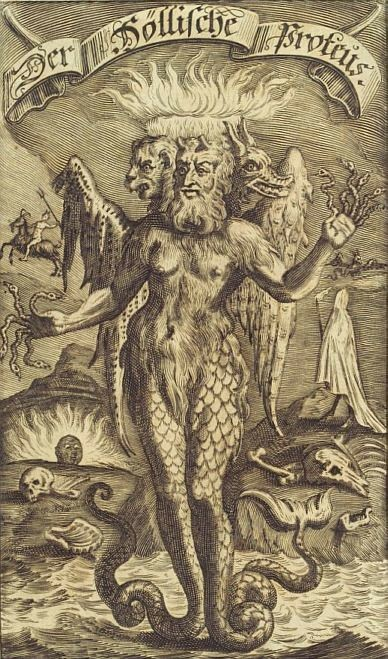

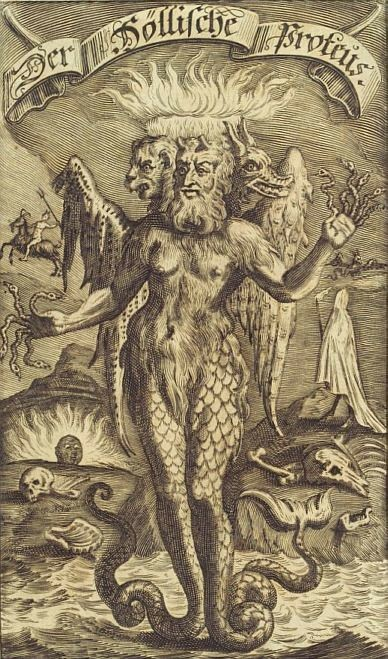

青ざめるプロテウス

プロテウスはギリシア神話における海の神です。

パロス島でアザラシの世話をしています。(パロス島は今では観光地として有名らしい。)

古くには、人間の上半身+魚介系の下半身+背後から獅子や鹿、蝮が顔をのぞかせている姿で表現されたものもあります。

出典:神話で何にでもなれるけど自分自身にはなれない神ってなんていうんですか? - ギ... - Yahoo!知恵袋

これはプロテウスが他のものに変身できるためだと思われます。

また、プロテウスは予言という能力も持っています。しかし予言すること自体はあまり好きではないらしいです。そのためギリシャ神話の中には、予言を求める者たちに無理やり捕獲されて予言させられるというエピソードがいくつかあります。

石像は青ざめるプロテウスということで、予言を求めるものに取り押さえられてしまったプロテウスの姿なのかな?と勝手に推測します。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Gabriele Delhey - photo taken by Gabriele Delhey, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2086105により引用

セイレーン

セイレーンは、ギリシア神話に登場する海の怪物です。

古くは「人間(女性)の上半身+鳥の姿」として表現されていましたが、いつからか「人間(女性)の上半身+魚の尾ひれ」という姿で表現されるようになります。

いわゆる人魚です。

鳥の姿で表現されたセイレーン

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス画『オデュッセウスとセイレーンたち』

出典:セイレーン - Wikipedia

石像は下半身が二股の人魚のようなかたちでセイレーンが表現されています。

ギリシャ神話の中でセイレーンは、海の航路上の岩礁から美しい歌声で航行中の人を惑わし、遭難や難破に遭わせ喰い殺しました。

ディズニー映画「リトルマーメイド」の原作も、元はこのギリシャ神話のセイレーンから作られていると思われます。なのでアリエルの祖先は人間の捕食者であったということですな。(飛躍)

人魚というと人間の王子との禁断の悲恋というロマンチックな側面が強調されがちですが、歌声で魅了して人間食べるというエキセントリックな一面も魅力的なので、ここも物語などの題材にしてほしいですね。

ギュスターヴ・モロー画 『詩人とセイレーン』

出典:セイレーン - Wikipedia

モローが描いたセイレーンの目つきが怖すぎる。

出典:ボマルツォ - Wikipedia

Lucius on Wikipédia italian - Wikipedia English under GNU licence, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3117113により引用

スフィンクスは、エジプト神話・ギリシア神話・メソポタミア神話などに登場する、ライオンの身体と人間の顔を持った神聖な存在または怪物です。

怪物庭園の石像はギリシャ神話をモチーフにしているものが多いので、ギリシャ神話の中でのスフィンクスについて解説を載せますね。

ギリシア神話の中でスフィンクスは、「ライオンの身体+美しい人間の女性の顔と乳房+鷲の翼」で表現されます。もともとは子供をさらう怪物で、戦いにおいての死を見守る存在でした。高い知性を持っていて、謎解きやゲームが好きな側面があります。

スフィンクスのエピソードとして有名なものがオイディプスの神話の中にあります。

スフィンクスが山では通りがける旅人を捕らえては謎を出し、解けないものを殺して食べていました。

そのなぞは、「朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。これは何か」というもの。

しかし、ギリシャ神話の登場人物であるオイディプスがそのなぞを解きます。

「それは人間だ。人間は赤ん坊の時には四足で這い回り、成長すると二足で歩き、老年になると杖をつくから三足になる」

面目を失ったスフィンクスは岩の台座から飛び降り、谷底へ身を投げて死ました。

このなぞなぞ自体は生きていればどこかで耳にしますよね。

このエピソードを表現した絵画はけっこうあります。それぞれの画家が思い思いのスフィンクスを描いていて面白いです。

ドミニク・アングル画『スフィンクスの謎を解くオイディプス』

出典:スフィンクス - Wikipedia

ギュスターヴ・モロー 画『オイディプスとスフィンクス』

出典:スフィンクス - Wikipedia

フランツ・フォン・シュトゥック画『スフィンクスの口づけ』

出典:スフィンクス - Wikipedia

怪物庭園のスフィンクスの石像の前に立ったらオイディプスごっこができますね。

しかし何故オルシーニがこのような怪物庭園をつくったのか…?謎ですね。

個人的には江戸川乱歩のパノラマ島奇譚を彷彿とします。もし自分に大金と土地(庭)があったらどのような世界を作るかなあ。

怪物庭園と言われてますが、本人にとっては楽園なイメージであったのだと思います。

感性は人それぞれだから、理想の庭は人間の数だけあるのでしょうね。地球は一つだけど桃源郷は人それぞれで、だから争いも生まれるんだな。

庭に石像で自分の世界を表現するのは平和的ですね。

もし私が庭を造るなら、ウサギ帝国をつくります。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

akashiaya.jimdofree.com