江戸時代のゴジラ?豊年魚

今日も生きてます。

と思って調べていたら、由来は…

プロデューサーから、当時東宝演劇部にいた"「クジラ」が好物で「ゴリラ」のような容貌"をした網倉志朗(後の東宝演芸部部長)という人物のあだ名が「グジラ」だと聞きつけ、語呂の良いこのあだ名を参考にし、「ゴリラ」と「クジラ」を合わせて「ゴジラ」とした

クジラゴリラだったのか…!

Toho Company Ltd. (東宝株式会社, Tōhō Kabushiki-kaisha) © 1954 - movie poster made by Toho Company Ltd. (東宝株式会社, Tōhō Kabushiki-kaisha), パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3648684による

あまり関心が高くない私でさえゴジラのイメージを持っています。

(テーマ曲も頭に流れる)

しかし最初のゴジラを撮影するときは俳優やエキストラに、未知の存在であるゴジラのイメージを説明するのが大変だったそうです。

一部の俳優さんはゴジラを見たことがなく、後半まで謎の存在のまま撮影が進行していたそうな。

(よく演技したな。)

それが今ではハリウッド映画にまでなってそのイメージは世界の物になっていますね。

ゴジラすごい。

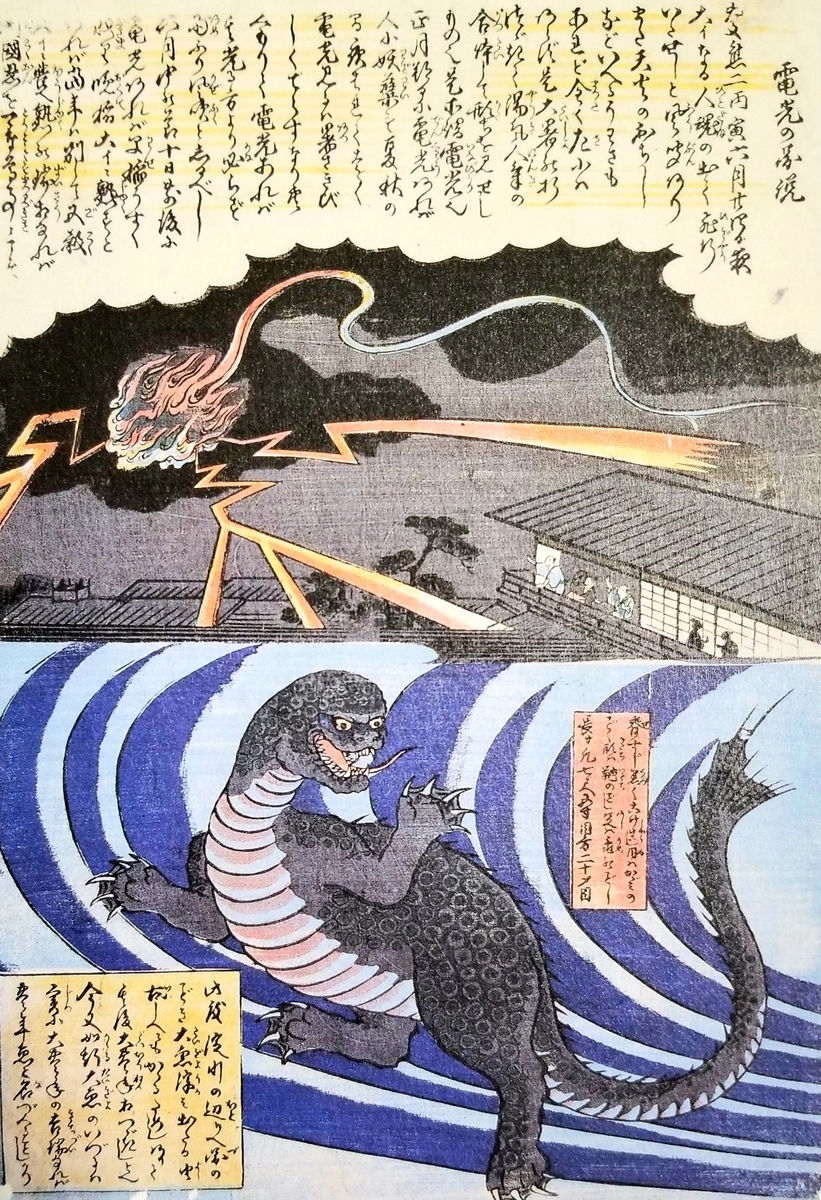

ところで「日本の幻獣図譜大江戸不思議生物出現録」(湯本豪一著 東京美術)を読んでたら、江戸時代の浮世絵の中にゴジラのイメージに似ているものがあるそうです。

これ、ゴジラですよね。

上の絵は豊年魚(ほうねんうお)と呼ばれたものです。

淀川に出現したと伝えられています。

大きさは2.3メートル、重さは75キログラム。

映画のゴジラよりは少ないですが、この豊年魚が出現した後は豊作が続いたそうです。

(いい奴)

これは最初に簡易版があり、そのあとにしっかりした上の錦絵になったもの。

人気があったので錦絵になったということは、関心が高かったことがわかります。

日本の幻獣図譜の中にはほかにもいろいろな奇獣が紹介されています。

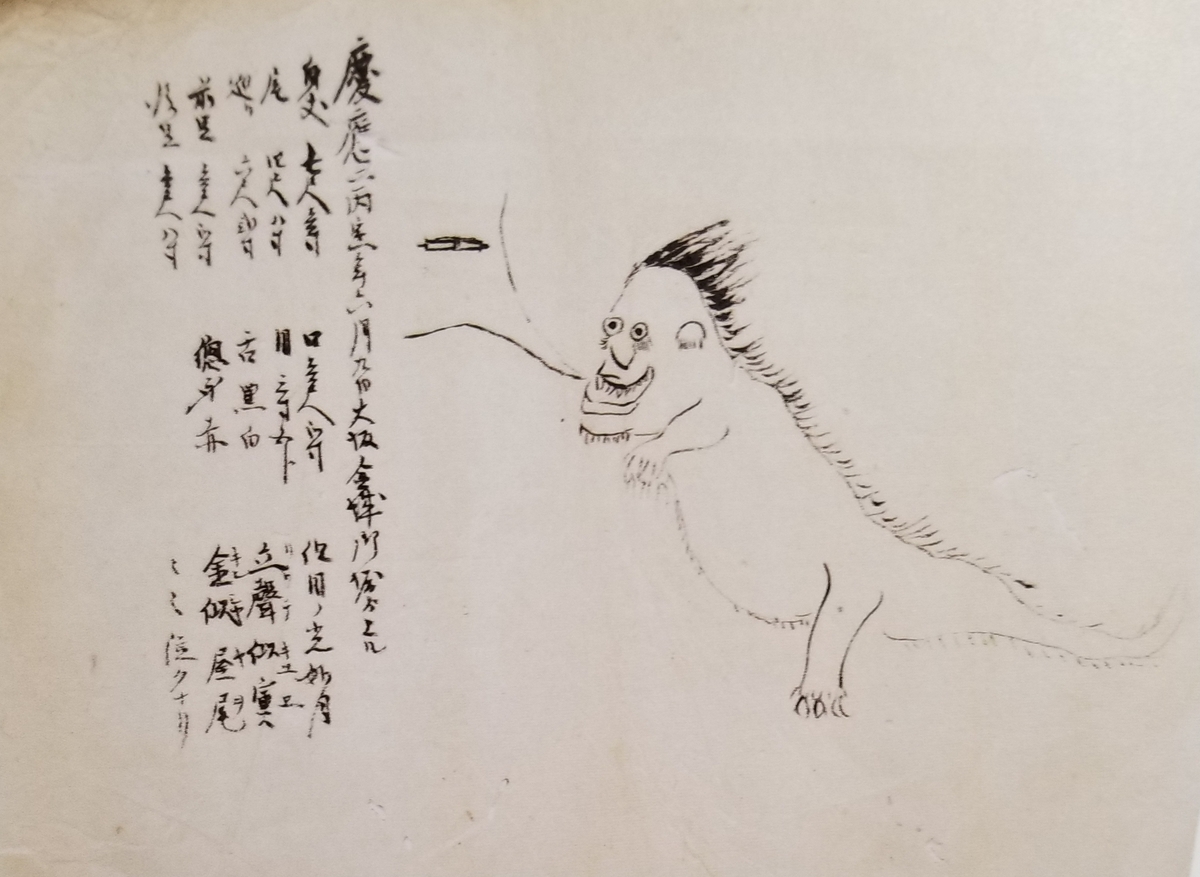

1866年

大阪城の塀から上がった奇獣。

左側の文字は特徴などが示されています。

あごがしゃくれている…とか書かれてるのかしら。

こちらも大阪城の塀から揚がった奇獣↓

この絵は奇獣の死骸を描いたものらしい。

山椒魚ではないかとも言われていたようだ。

全長2.1メートルなのでゴジラほどの大きさではないか。

今の時代では未確認生物を取り上げるのはテレビのバラエティー番組程度ではないでしょうか。(読んだことはないが、雑誌ムーもそのような内容でしょうか)

子供は楽しめるけど汚れた大人の心ではどうせテレビは全部やらせだということがわかっているので、正直素直に視聴できませんよね。

でも昔は本当に何かわからないものがいるかもしれない…という風にみんな思っていたことが興味深い点です。

現代の時代でもあるんだろうな。

未来では到底信じられない一般常識。

ファンタジーの中で生きてるのかも(?)

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。