今日も生きてます。

前回に引き続き妖怪絵巻を見ていきましょう。

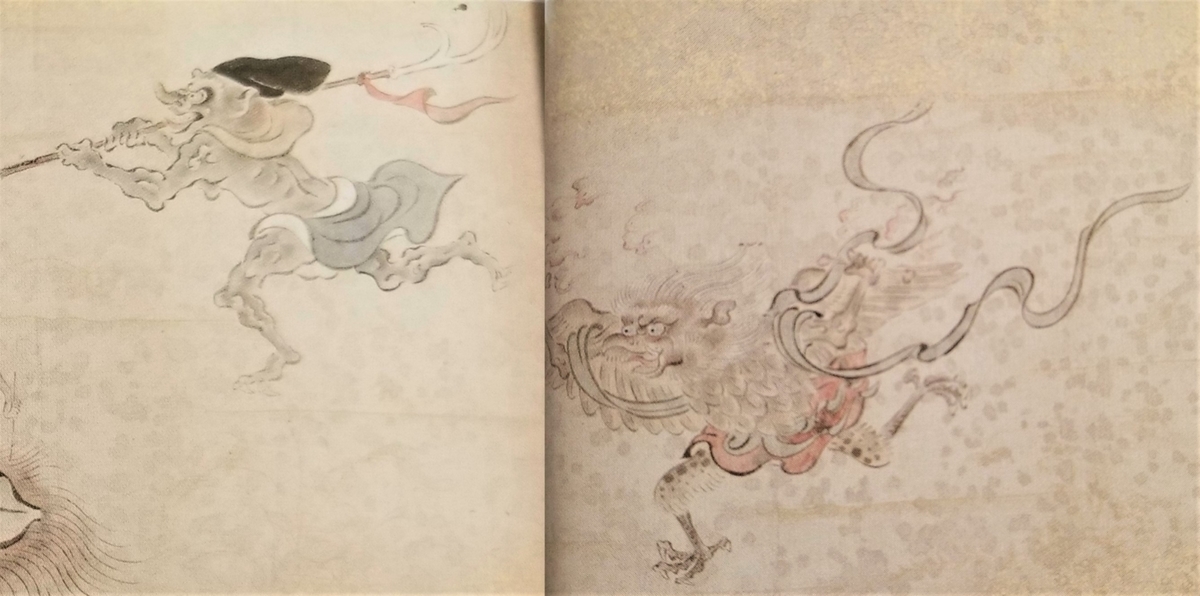

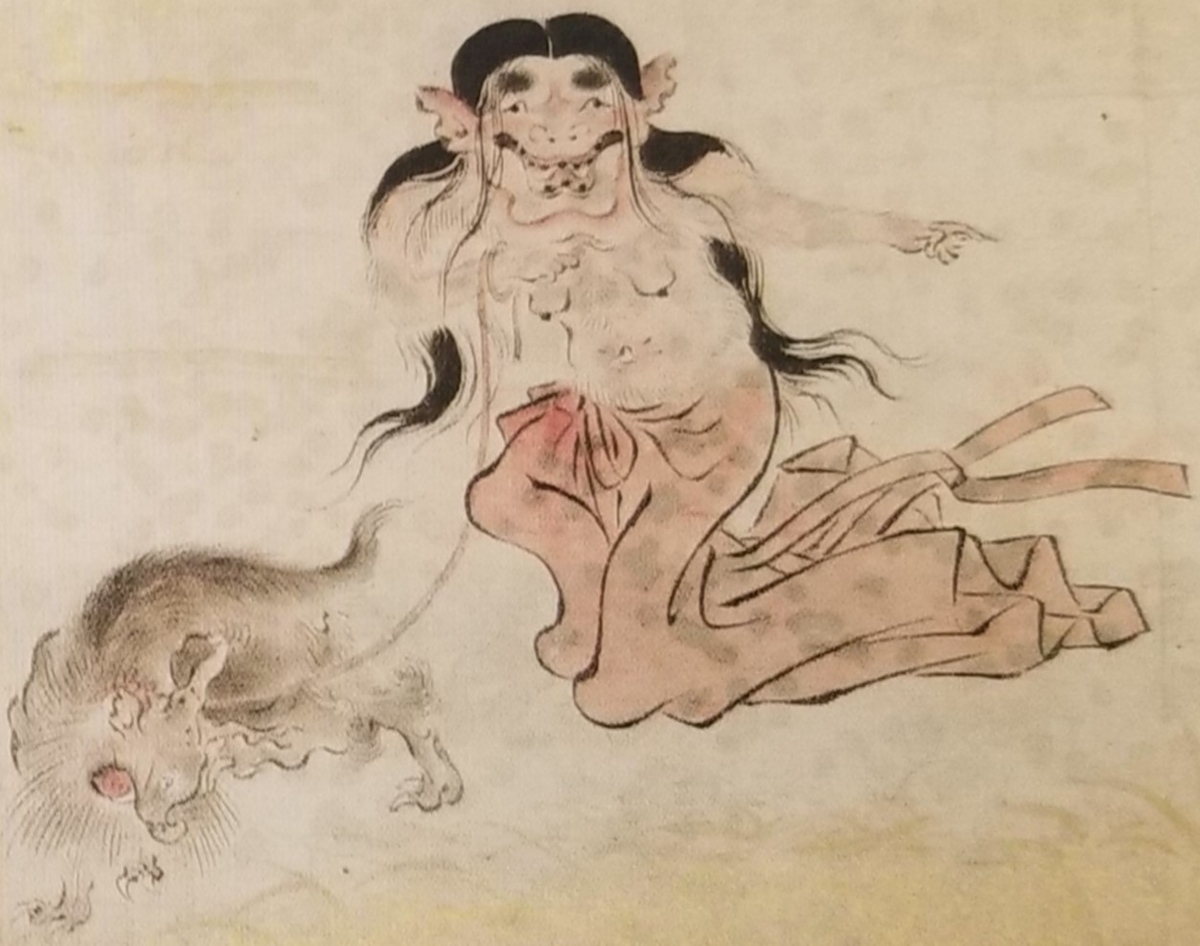

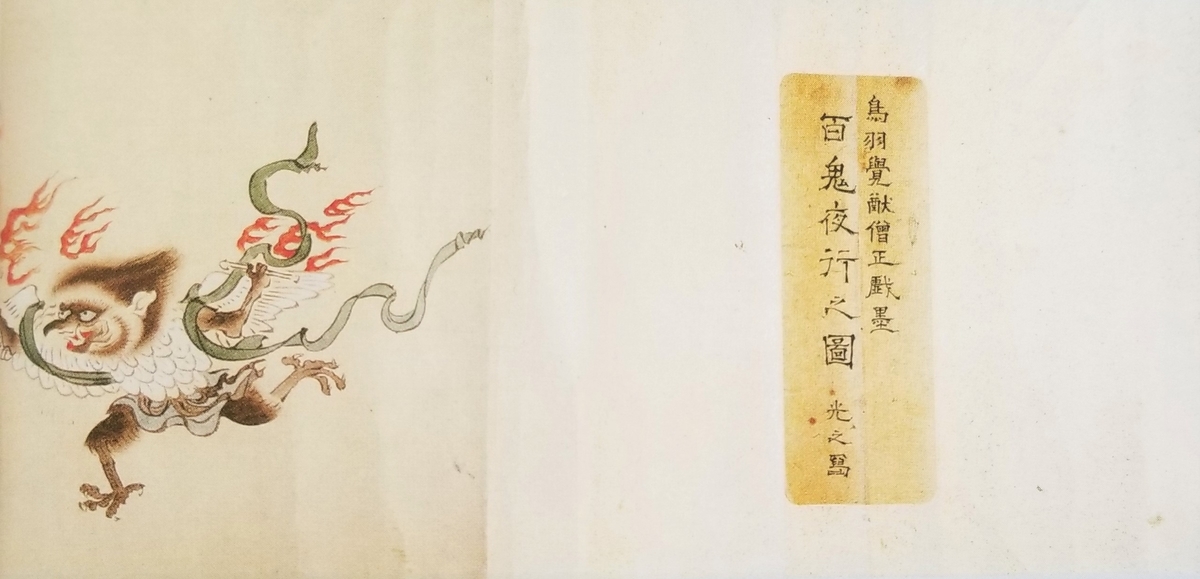

〇 「吉光百鬼ノ図」(国際日本文化研究センター)

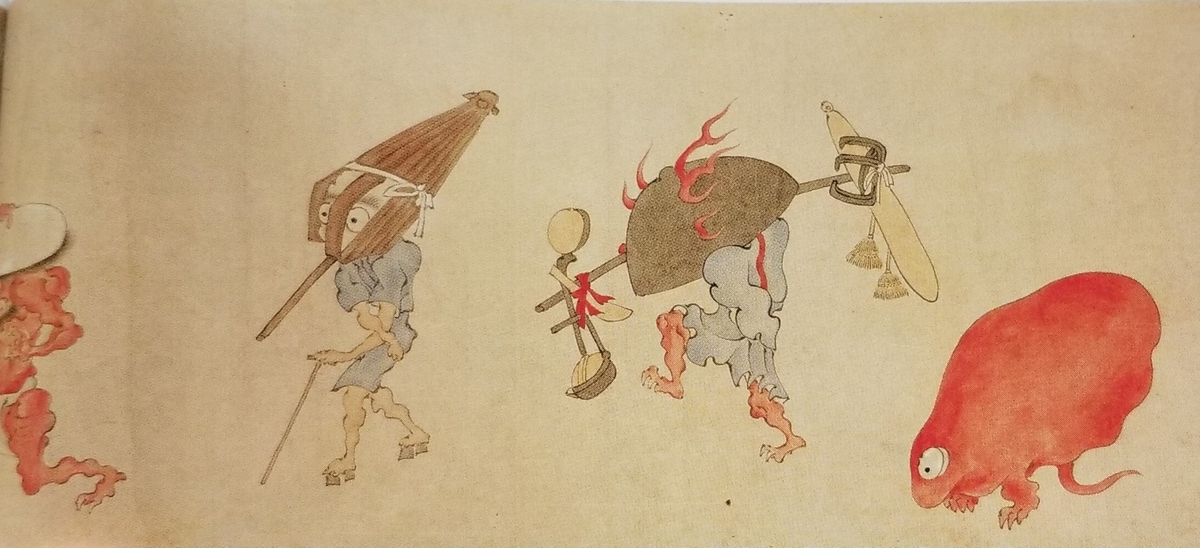

江戸時代前期につくられた摸本で、元にした原本は室町時代まで遡ると言われています。前回の真珠庵の絵巻の妖怪は道具が元となっているものが多くあります、「吉光百鬼ノ図」の妖怪は動物・魚介など、多種多様なものが元となっています。

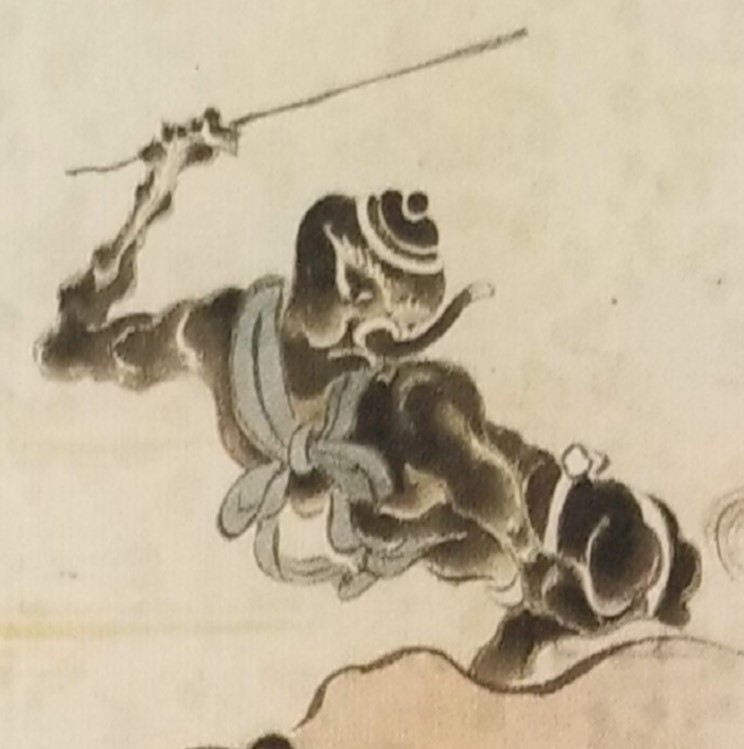

天狗の妖怪

龍の頭をした亀に乗る蛙の妖怪

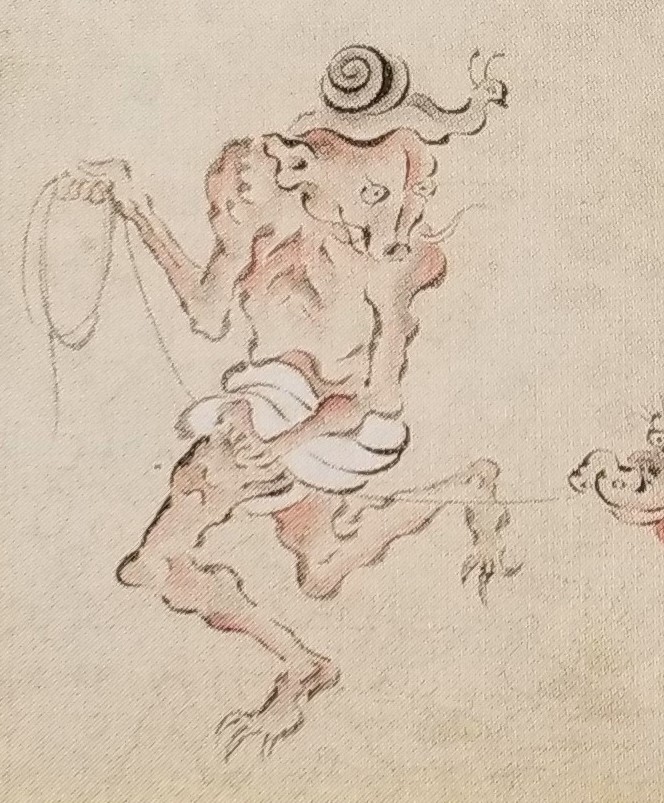

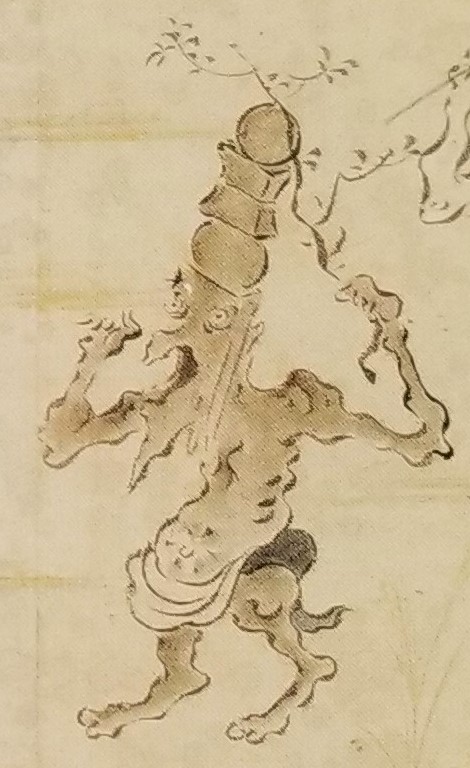

頭にカタツムリ(?)をのせた妖怪

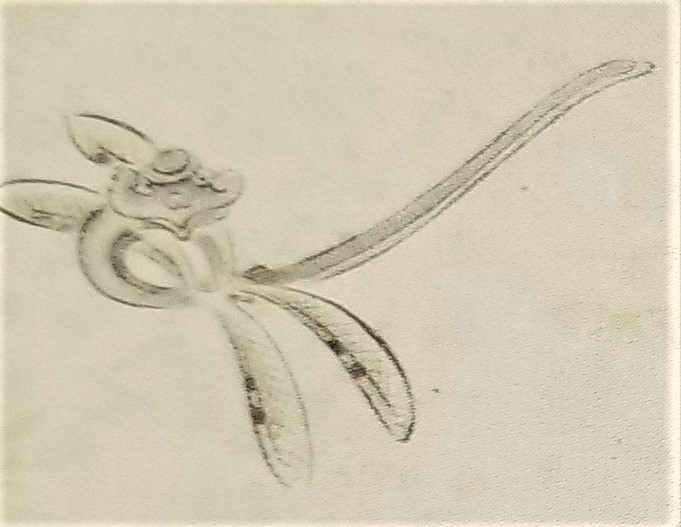

法具の如意が化けたトンボ

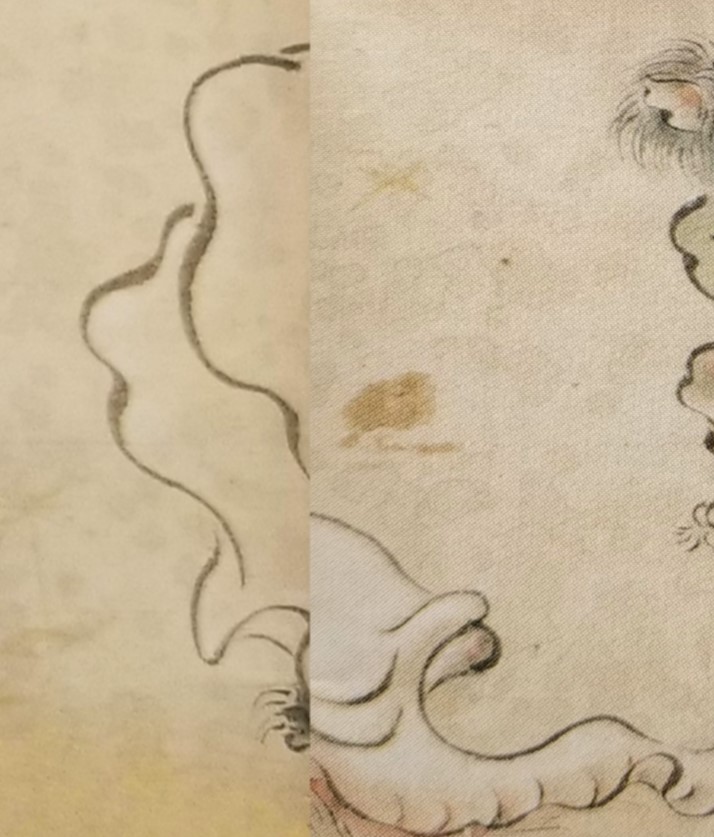

貝稚児

サザエの妖怪

白布

口避け女のような妖怪

鏡を見て鬘を被る妖怪(能面?)

妖怪もヘアスタイルを気にするのかな

狐の妖怪

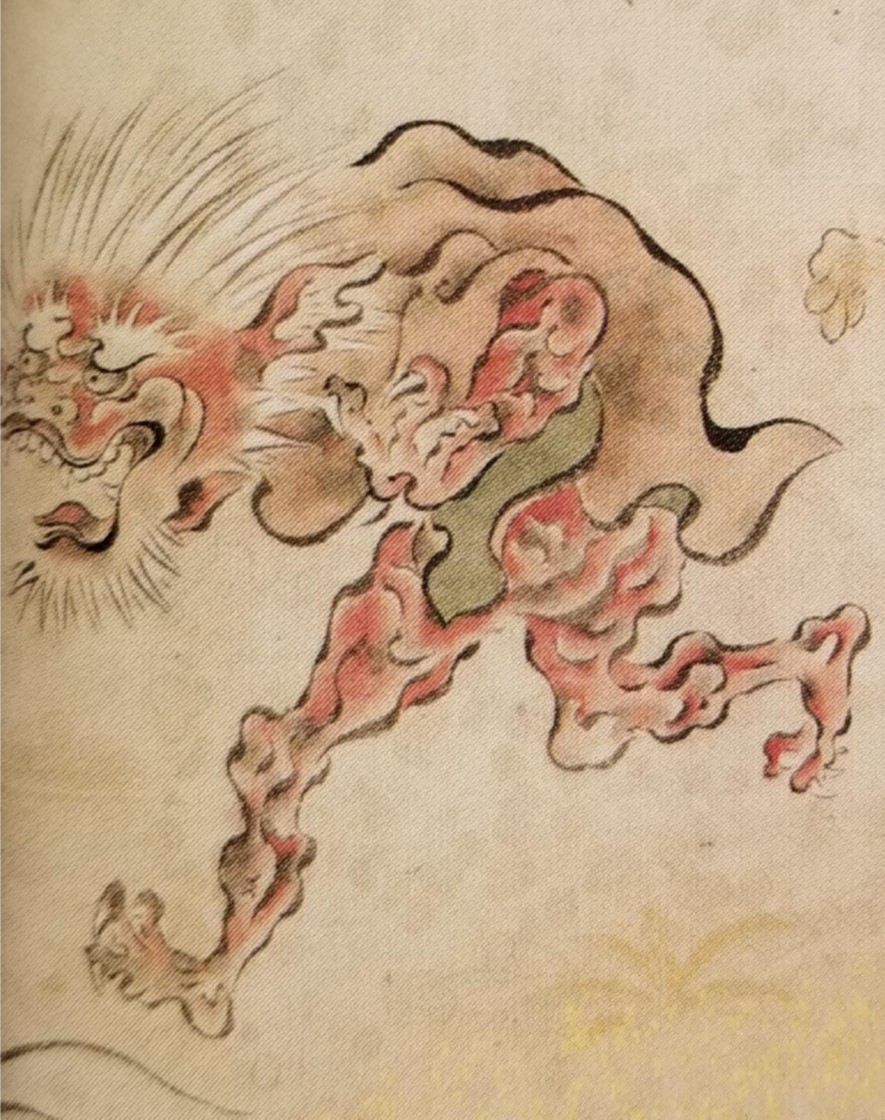

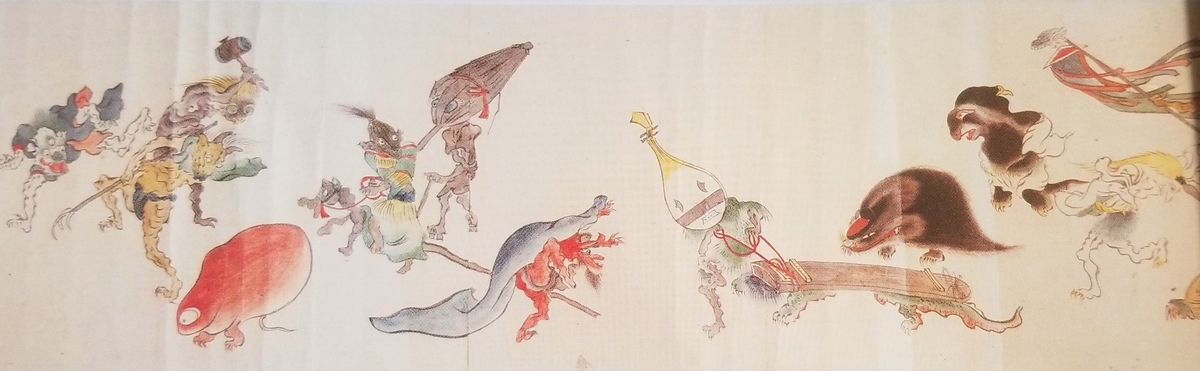

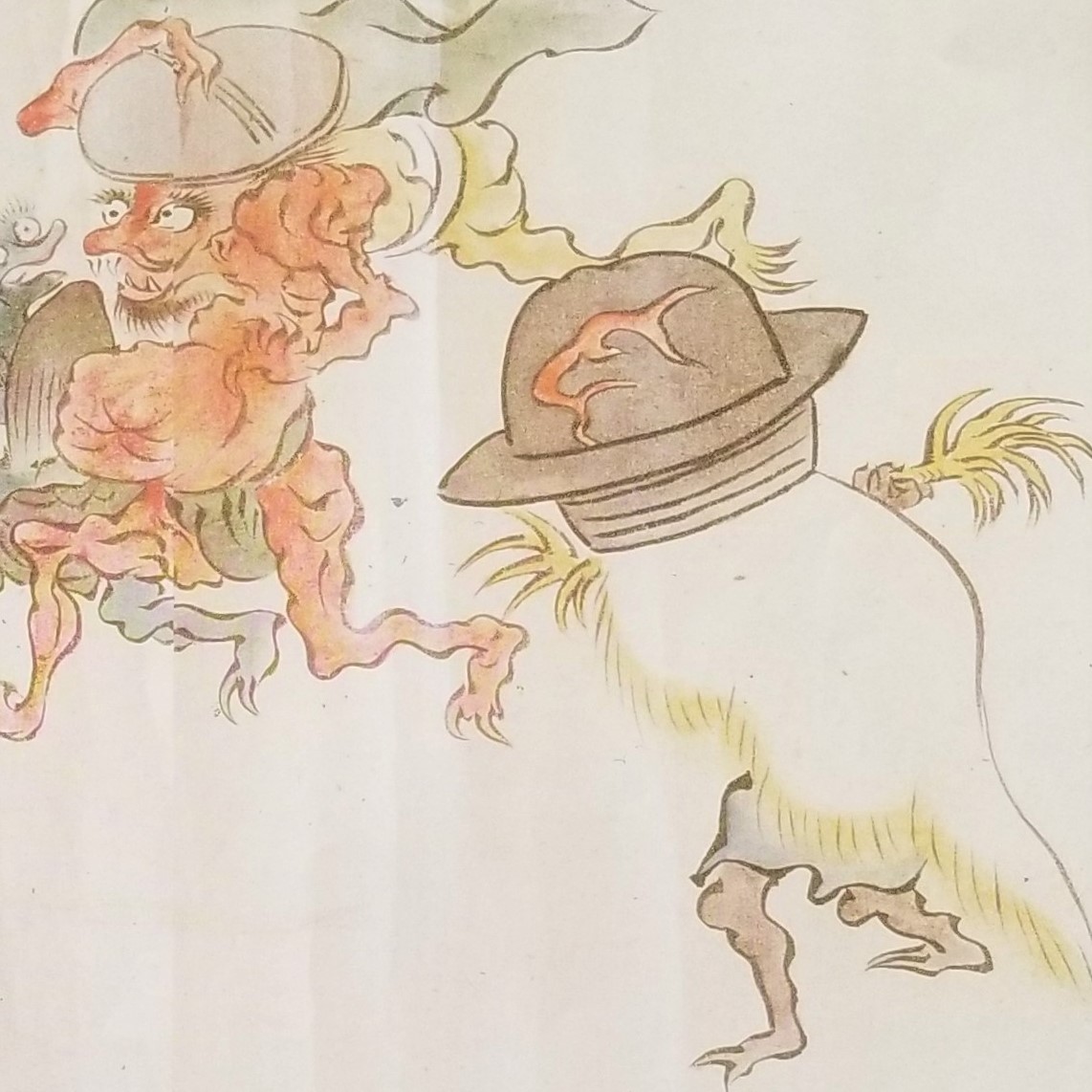

赤鬼

白い晒しの妖怪(顔は龍)

角盥(つのだらい)の妖怪

角盥は漆塗りの洗面道具で宮中などをはじめ女性の用いていた道具のひとつ。

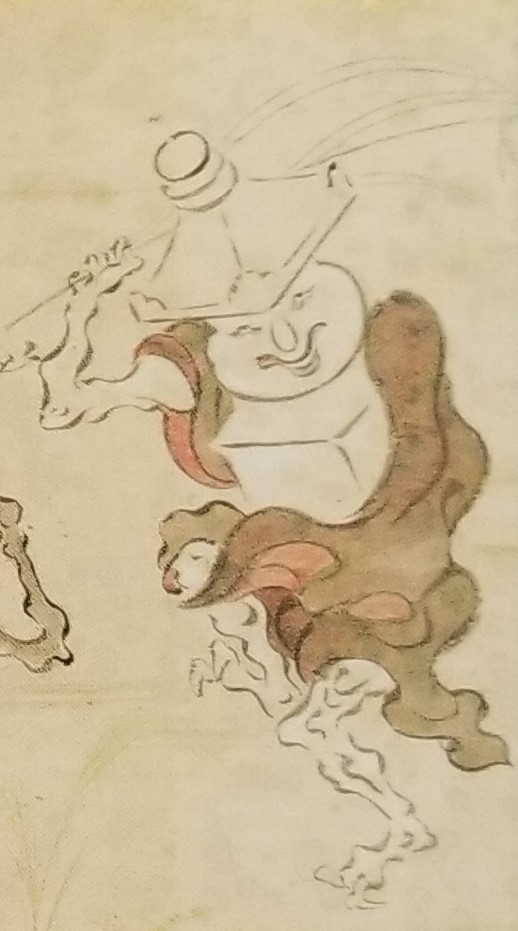

臼の妖怪…血(?)が溜まっています。

台車を引く猪の妖怪

半挿(はんぞう)の妖怪

半挿とは、湯水を注ぐための器で、その柄が半分器の中にさしこまれているもの。 らしいです。

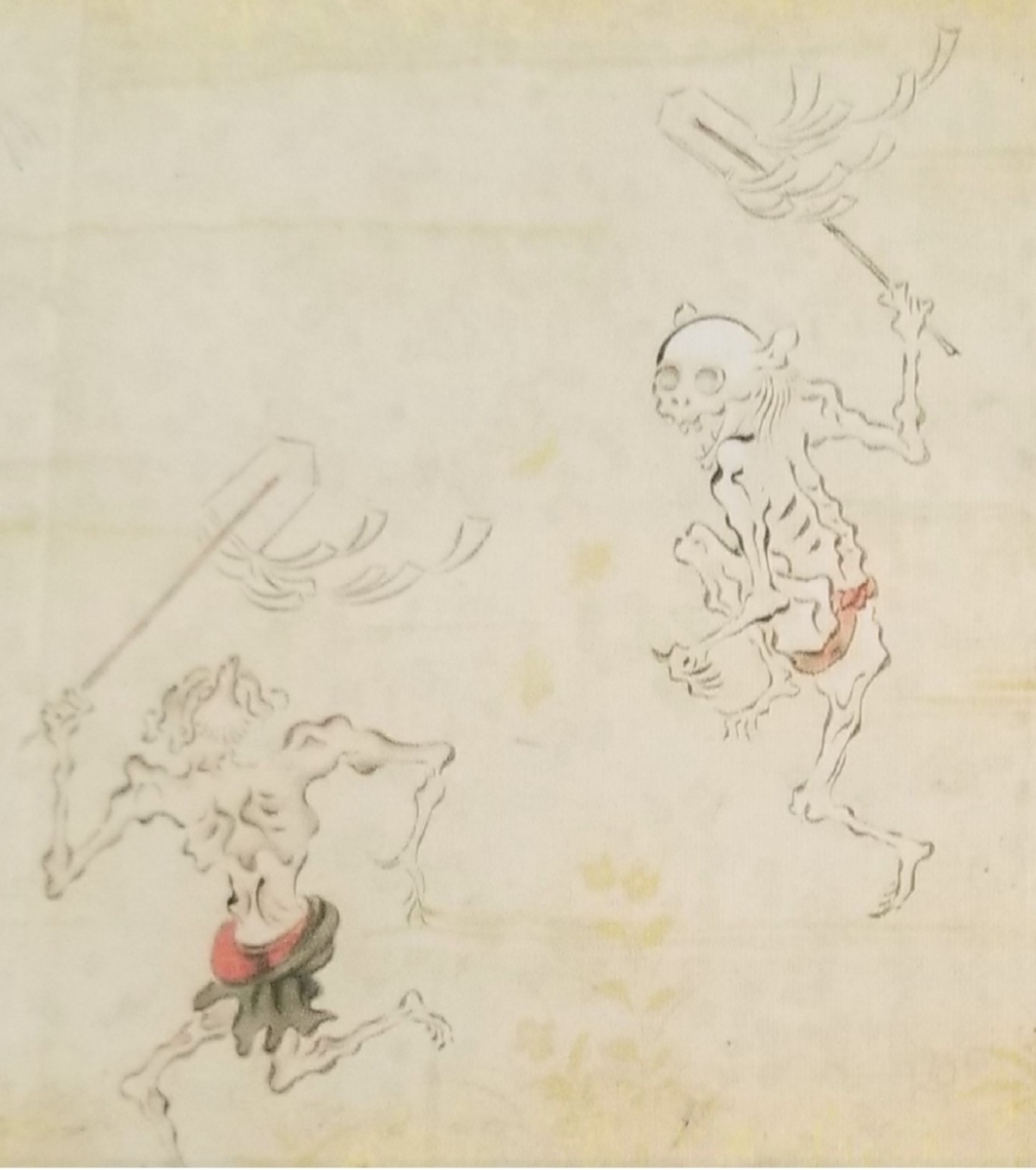

骸骨の妖怪

石製の五輪塔の妖怪

木製の五輪塔の妖怪

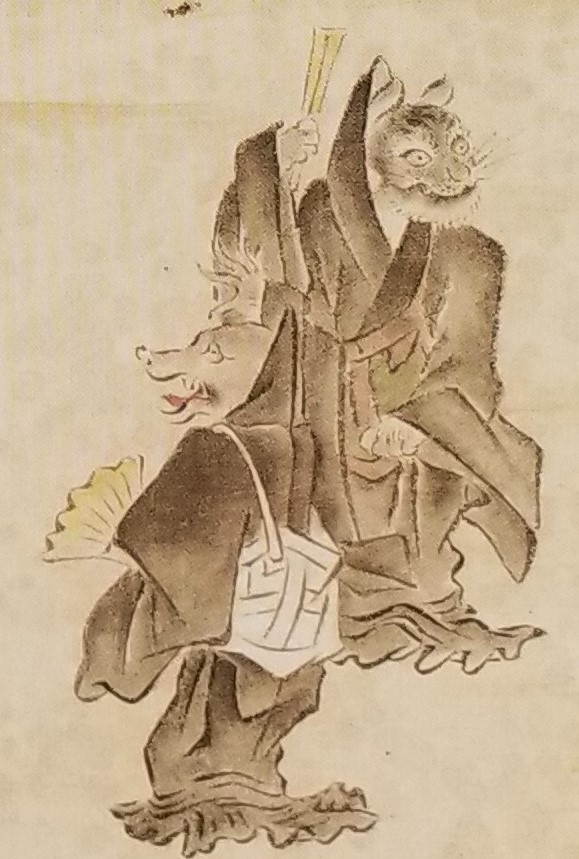

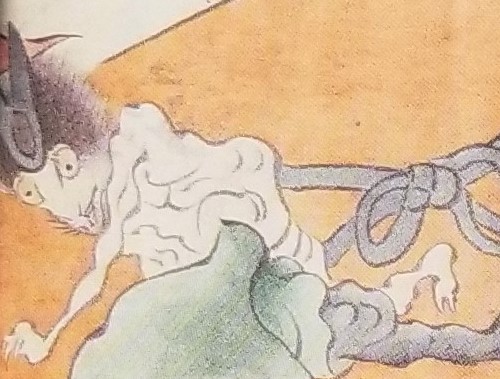

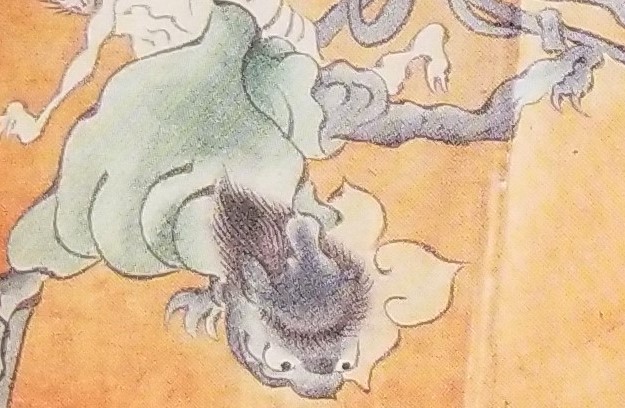

虎と狼が僧侶の恰好をしている妖怪

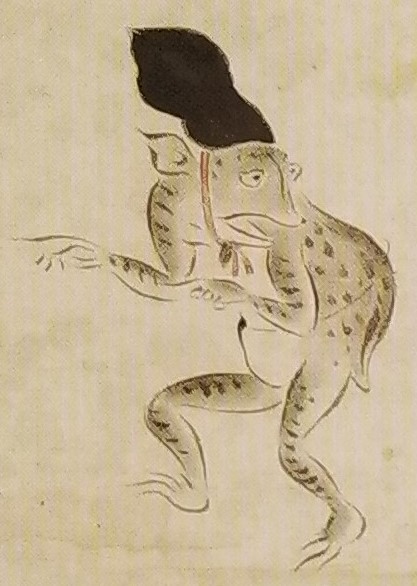

振り返る蛙の妖怪

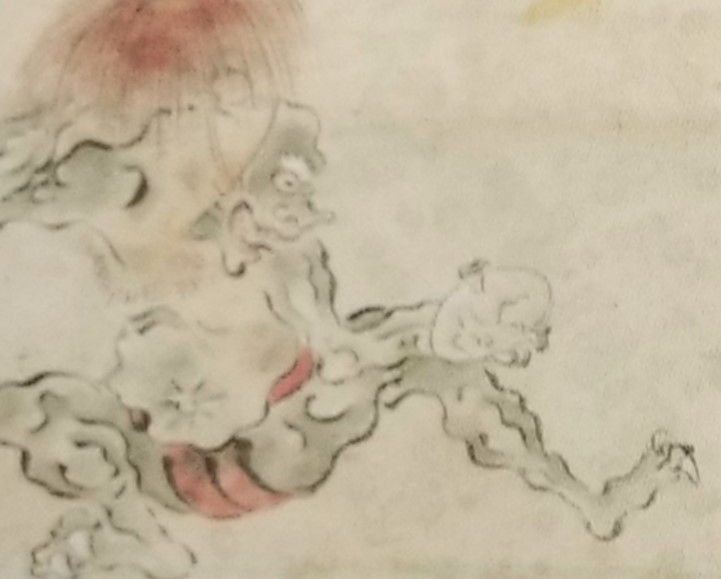

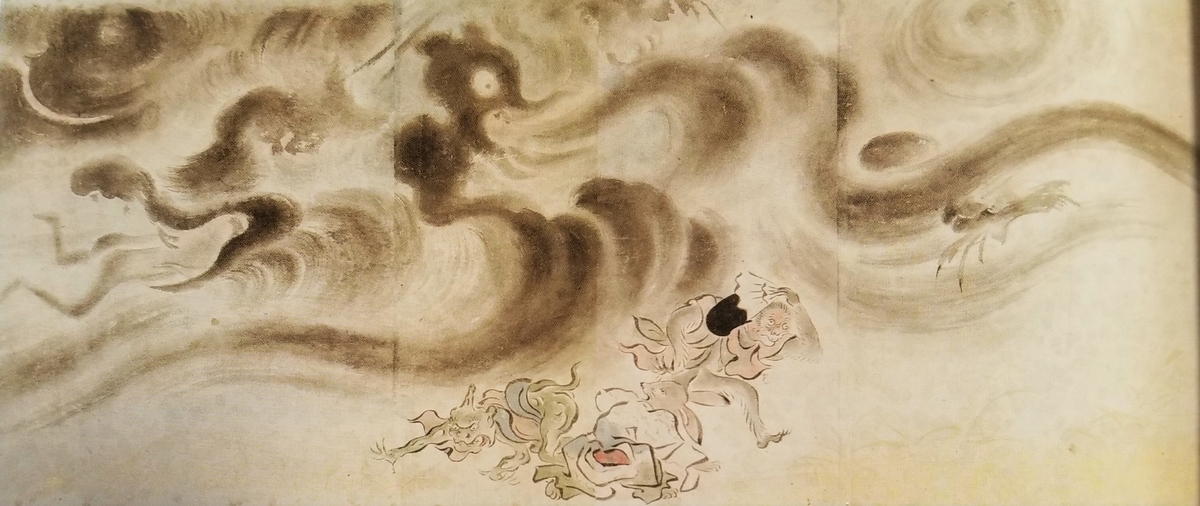

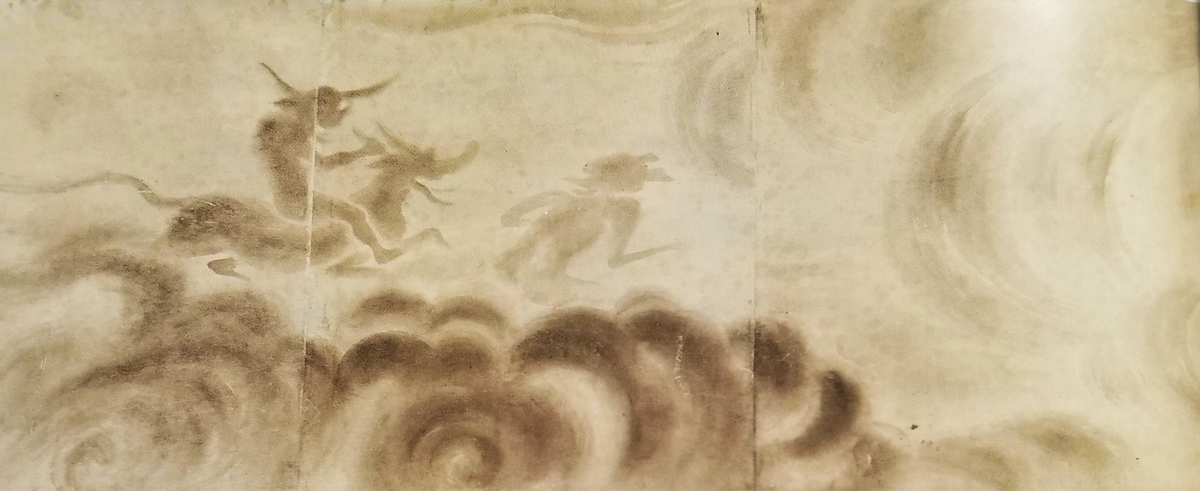

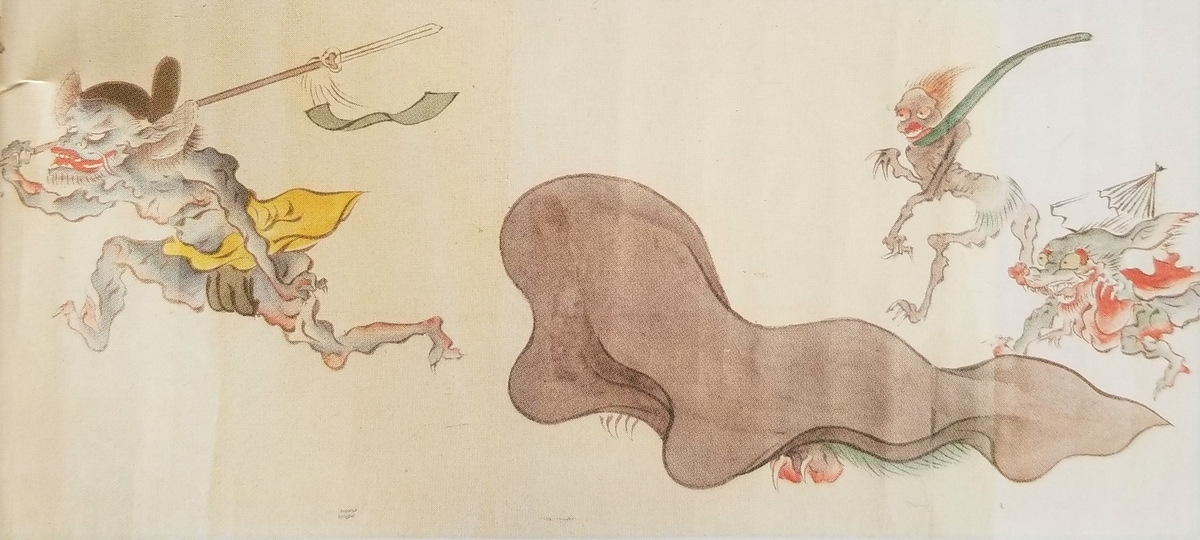

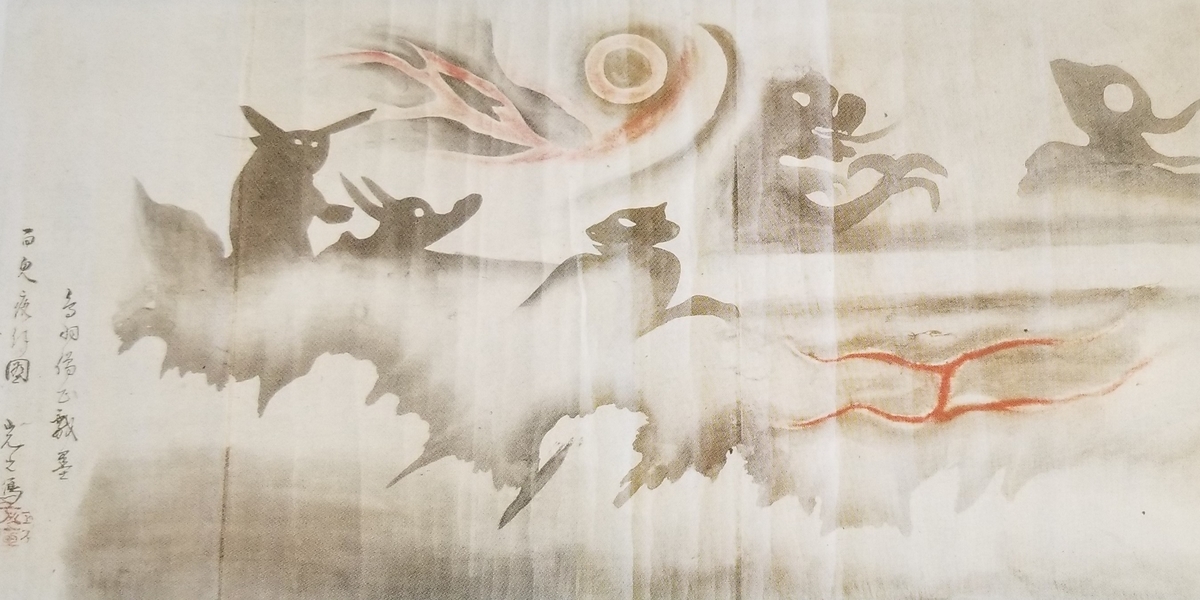

黒煙が黒曇になります。

そして不気味な妖怪の姿になります。

この煙から今までの妖怪は逃げていきます。

渦巻く黒い煙の中に稲妻が光ります。

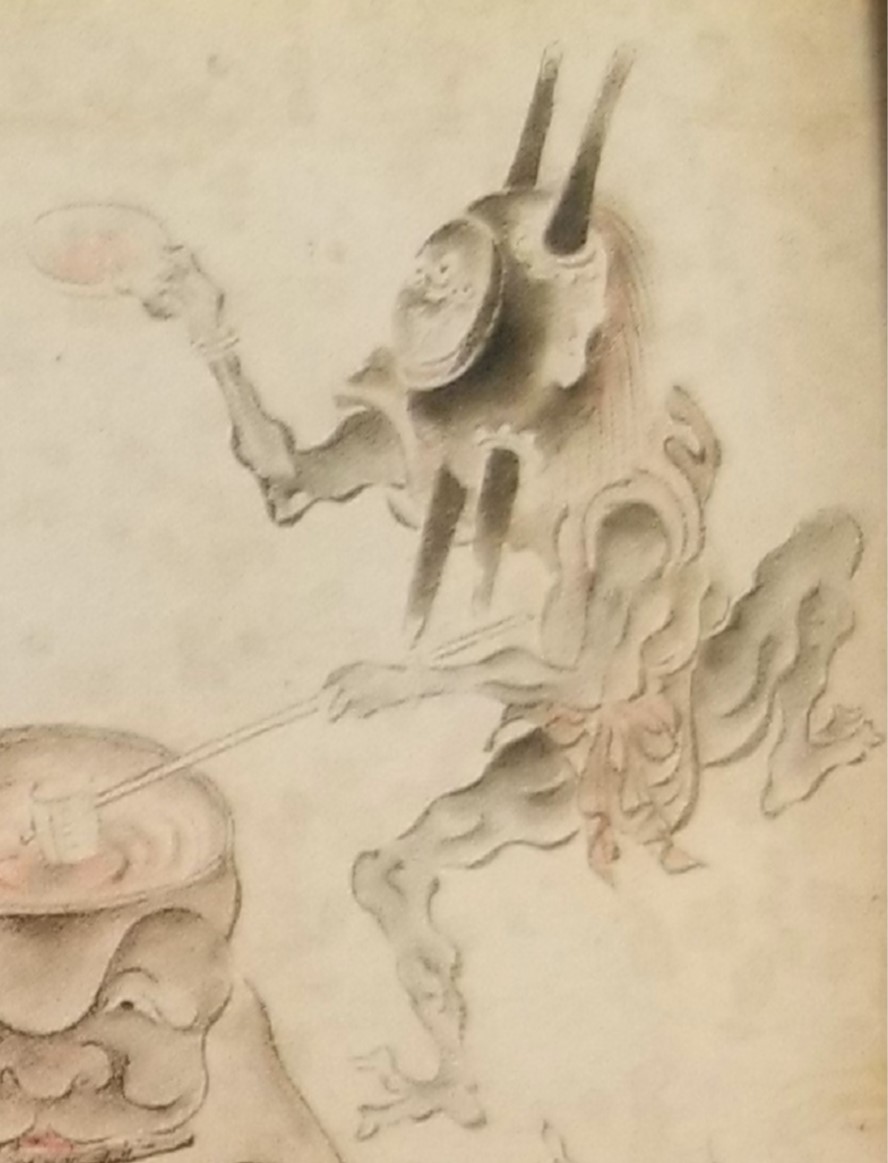

黒いシルエットが悪魔的なものの姿に…

真珠庵の妖怪絵巻では日が昇って終わりますが、この妖怪絵巻では日は昇らずに、この黒い雲の場面で終わります。

真珠庵と、国際日本文化研究センターが所蔵している妖怪絵巻を掛け合わせたような内容になっています。そのため妖怪の数がたくさん描きこまれている妖怪絵巻です。

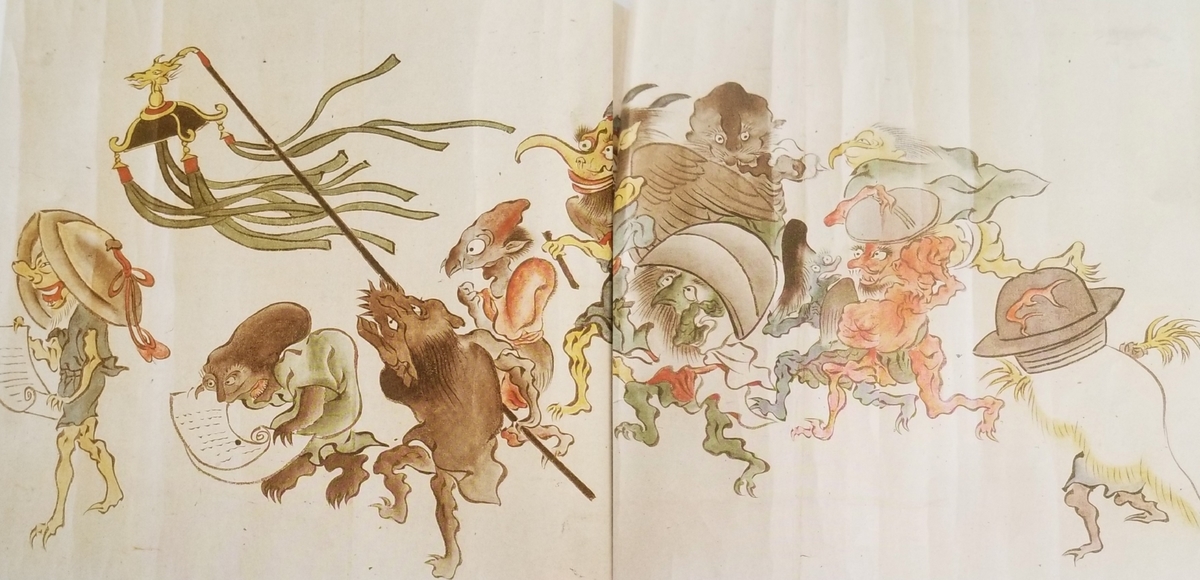

前触れなく妖怪たちの行列が始まります。

釜と蓋の妖怪

仏具の妖怪が列をなしています。

ハリネズミの妖怪

巨大な葛籠(つづら)の中から妖怪が飛び出しています。

ハサミの妖怪

ナマズの妖怪

何かからおびえる妖怪たち。

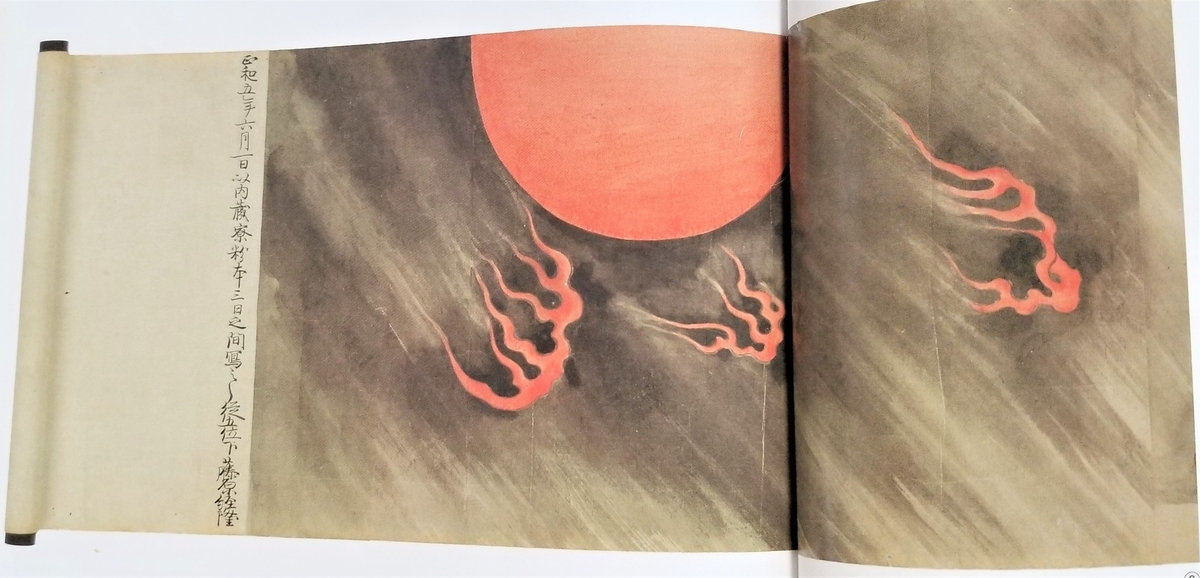

突然現れる赤い円。

朝日なのか?

朝日の後には黒いシルエットで何やら怖いものたちが…

ここで絵巻物は終わります。

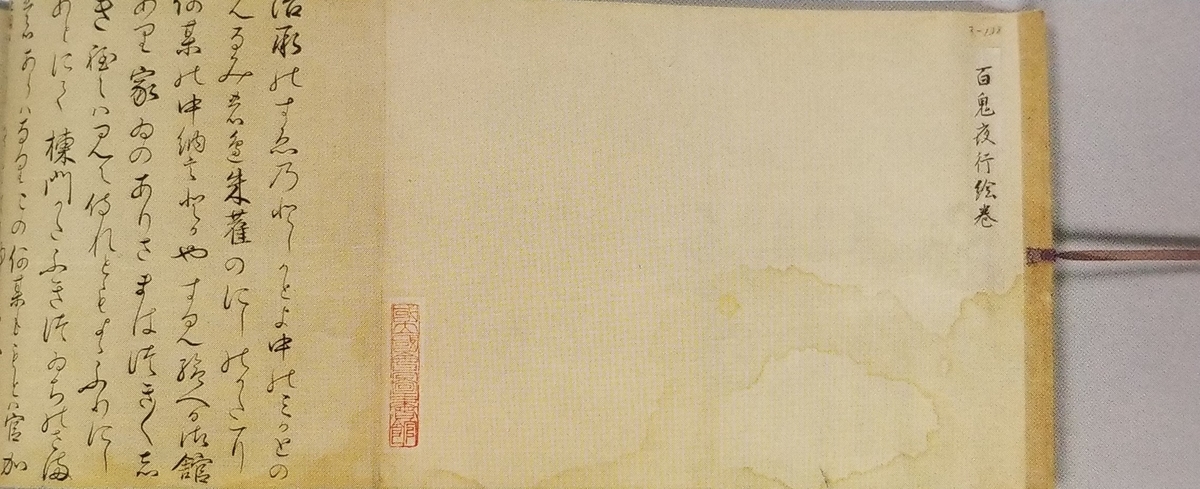

妖怪が描かれた絵巻物「百鬼夜行絵巻」は全国で60以上の諸本が確認されています。

それらを内容によって分けると

1真珠庵本

3京都市立芸術大学本

4兵庫県立歴史博物館本

の4種類に分類されます。

幕末から明治初期に描かれたとされる作品です。

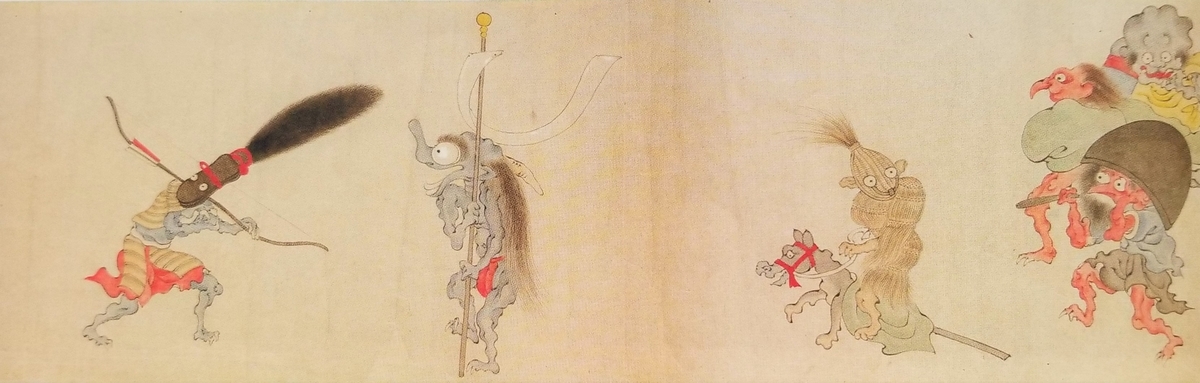

今までの絵巻物と物語は違い、絵巻の右側から妖怪軍団が攻め寄せ、絵巻物の左側から鍾馗の軍団が迎え撃つという内容です。

鍾馗は中国由来の縁起がいいとされている神様のような存在です。以前ブログで取り上げました。

この作品には他の妖怪絵巻には見られない新しい妖怪を多く取り入れています。

江戸時代中期の摸本。

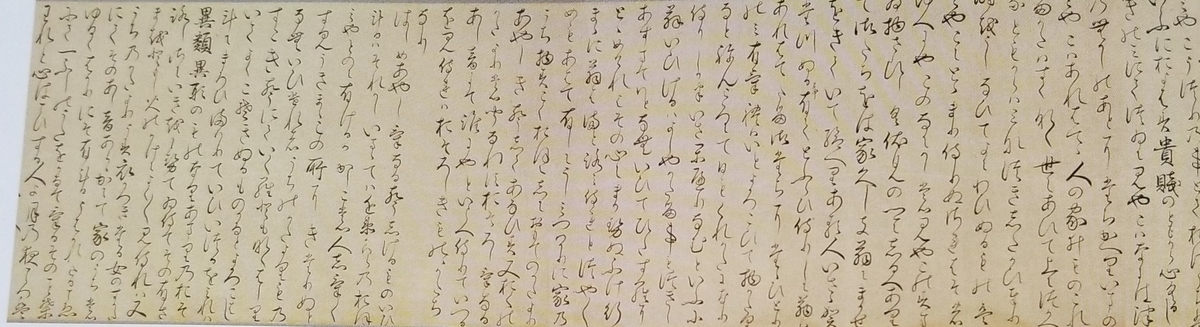

国会国立図書館には〈す本〉〈亥本〉二種類の百鬼夜行絵巻があります。画像は〈す本〉のもの。この絵巻物の特徴は、冒頭に百二十二行に及ぶ詞書です。絵巻物に描かれる妖怪絵巻の物語が書かれています。

簡単にあらすじ

治承年間の末、荒廃した京都が舞台。

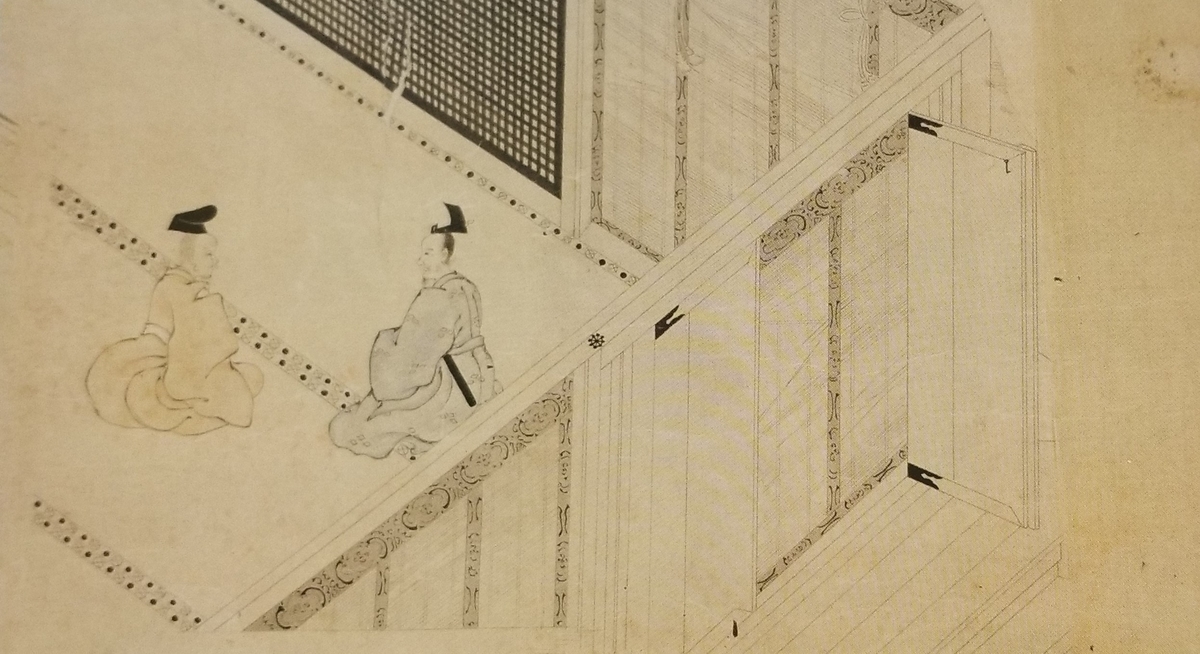

主が去ったとある屋敷で、留守番の老人を訪ねる客がある。

談笑は夜中まで続きます。

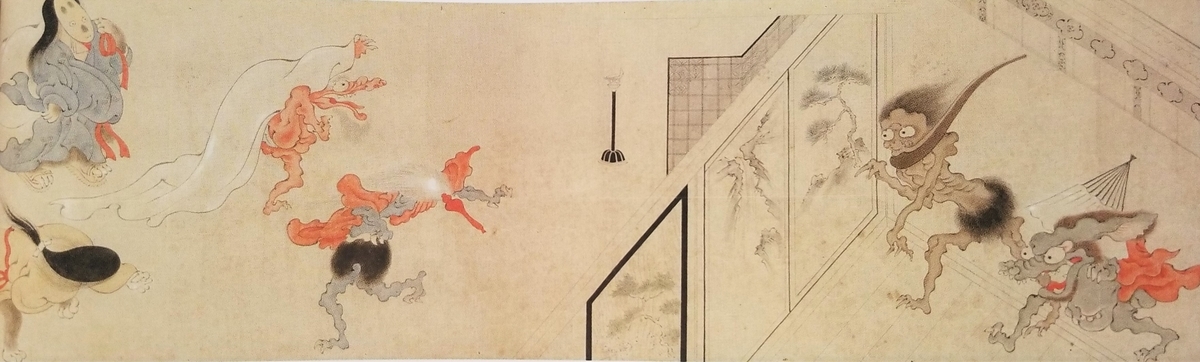

丑三つ時になると不思議な声と共に妖怪たちが屋敷の奥から出てきて行列をなす。

しかし夜明けとともに妖怪は逃げ惑い、消えてしまいます。

最初は名もなき妖怪たちがただ現れて列をなすだけであった妖怪絵巻ですが、後の絵巻物では変化がみられます。

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。