今日も生きてます。

蒸し暑い日が続いてますね。

これぞ日本の夏。

わたしはあまり外出せず、暑い思いをあまりしないせいか、四季の中で夏は一番好きです。

さて、今は『絵巻物に描かれた「闇」に蠢く妖怪たちー百鬼夜行と魑魅魍魎ー』(洋泉社MOOK)を読んでいます。

現代で妖怪の第一人者のイメージは、漫画家の水木しげるさんですよね。

(そう思うのは私だけでしょうか。)

ゲゲゲの鬼太郎はアニメ化されて今年の三月辺りまで(記憶は曖昧)放送されてましたし、水木しげるさんの故郷である島根県では妖怪を前面に押し出した水木しげるロードなる観光地もあるようです。

調布は水木しげるさんの第二の故郷といわれています。なので鬼太郎をモチーフにし鬼太郎茶屋があります。こちらには行ったことがあり、以前ブログにも書きました。

鬼太郎茶屋、おすすめです。

百鬼夜行図ー妖怪を楽しむー - リアル絵描き日記akashiaya.hatenadiary.jp

他に妖怪と言うと、最近ブームが落ち着いた印象のある妖怪ウォッチがありますね。水木しげるさんの作品で妖怪の認知度が広まっていた土壌のなかで受け入れられたものなのかなあなんて思います。

実は江戸時代から庶民は妖怪に親しんでいたようで、一番有名な妖怪図鑑的なものを制作したのは鳥山石燕(とりやませきえん)です。

水木しげるさんが描いた妖怪の中にも、この鳥山石燕の作品からインスパイアされたものもあると思われます。

「妖怪」自体はさらに前の時代から絵巻物の中に描きこまれています。今とは少し趣が違っていたようです。

ということで、今日は本を参照しながら妖怪が描かれた絵巻物についてみていきたいと思います。

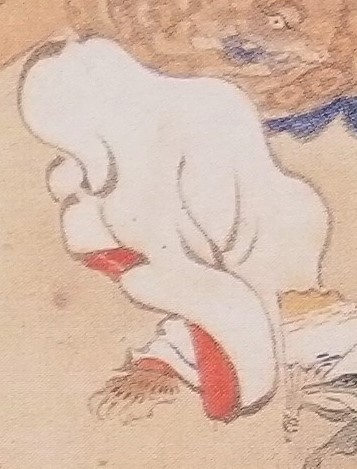

↑は本の付録についていた妖怪図鑑の中に掲載されていた妖怪の一人。解説には下のように記されています。

【ぬりぼとけ】

体の黒い仏の姿で、両目玉が飛び出している妖怪。手入れのしていない仏壇から現れて、自ら掃除をしたり、仏壇を拝む人を驚かしたりするほか、修行を怠る仏僧の前に現れて襲うなどといわれている。

掃除してくれるのか…なんだかお茶目な妖怪ですね。でもなぜ目玉が飛び出ているかは謎。ちゃんとお仏壇は手入れしておこう。

最初、このような妖怪に名前や特徴を紐づけた「妖怪図鑑」なるものはありませんでした。各地で語り継がれてきた妖怪たちは昔からあると思いますが、妖怪の姿かたちはいつ頃から生まれてきたのでしょうか。

〇妖怪の姿形の源

(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57381092により引用)

日本の絵巻物の元祖は「絵因果経」(えいんがきょう)です。絵因果経は仏教の経典で、釈迦の過去生と、現世で仏陀になり、弟子を導くところまでが物語風に記されている巻物です。

この中には、怪異や魔物の姿が描かれています。

絵因果経については過去にブログでも取り上げました。

この絵因果経をきっかけに、平安時代に絵巻物の文化が貴族の中で流行します。そして場面の一つに怪異や魔物が描かれるようになります。

絵の中に姿かたちを与えられた怪異たち…現代の妖怪の元となるものがこの時に生まれます。

「北野天神縁起絵巻」

By https://www.metmuseum.org/art/collection/search/45428, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79886366

「長谷雄絵巻」

unknown (未詳) - scanned from ISBN 4-309-72475-2., パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4809184による

その後その怪異や妖怪を主要のテーマとした絵巻も、鎌倉時代後期から南北朝時代から好んで描かれるようになりました。

「土蜘蛛草紙」

不明 - http://www.emuseum.jp/detail/100257/000/000, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18284867による

「大江山絵巻」

『大江山絵巻』 逸翁美術館所蔵, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8192289による

そしてさらに時代が下ると、妖怪たちのパレード(百鬼夜行)を描いた「百鬼夜行絵巻」が作られるようになりました。

〇妖怪のパレード「百鬼夜行」

妖怪が描かれた絵巻は複数あり、中には内容が似ているものもあります。元となる数種類の絵巻物があり、それを参考に制作されたためだと思われます。

現存する妖怪絵巻の中で一番古いとされているのが、京都の大徳寺の真珠庵に所蔵される『百鬼夜行図』(真珠庵本、土佐光信、室町時代)です。

妖怪絵巻に描かれるストーリーは特徴があります。

突如姿を現した妖怪たちが、日の出とともに解散するというものです。

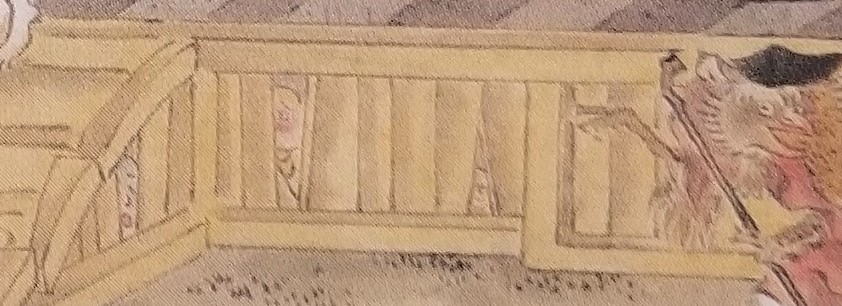

古びたお寺↑

廃墟のお寺から続々と妖怪たちが現れてくる。

よく見ると縁の下の板の間に妖怪たちを見ている人間たちが居ます。

「あわわ~」

「なんじゃこりゃ」

「えらいこっちゃ」

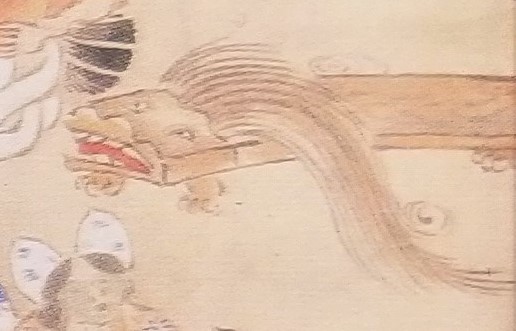

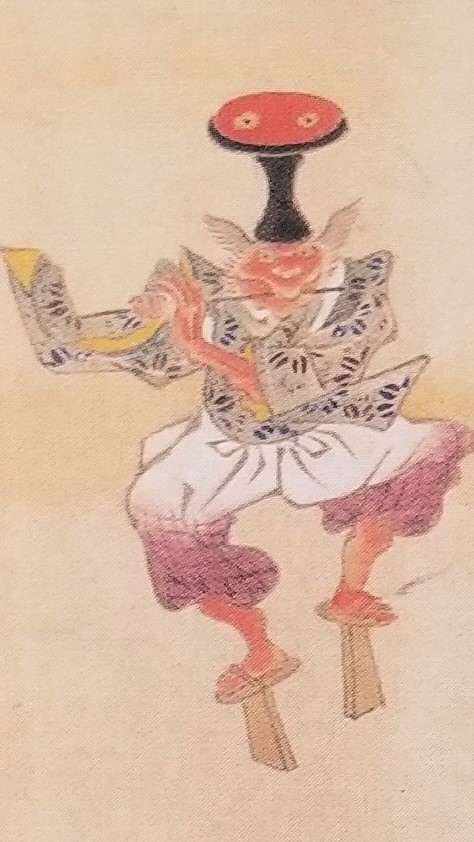

ガマガエルが車を引いています。この車を朧車と言うようです。

中に顔の大きな天狗が乗っています。中世では最も影響力のある妖怪の一つで、仏教の妨げになる存在として説話文学に登場します。

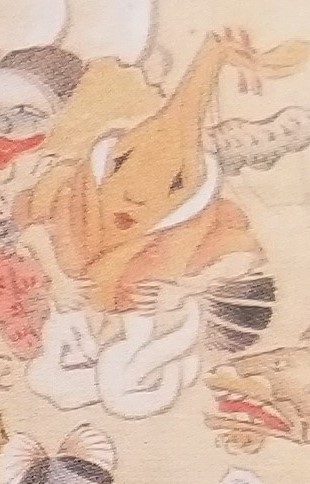

妖怪から逃げている木の擬人化っぽいのは木霊です。

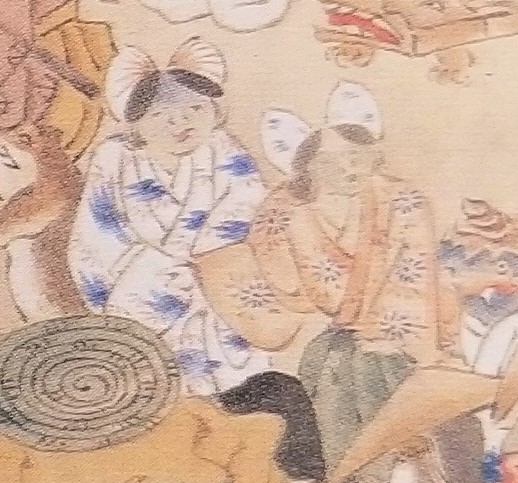

妖怪たちが演じられる田楽を見物しています。

琴の妖怪「琴古主(ことふるぬし)」

琵琶の妖怪「棘琵琶(おどろびわ)」

頭に貝を乗せている「貝稚児(かいちご)」

白布を被る「白布」

高杯の妖怪

田楽を演じる妖怪たちです。

真ん中あたりに線で何か囲まれています。

これはこの作品の元となった作品が破損していたことを示していると推測されています。模写を忠実にしようとする絵師の几帳面さを感じます。

画面奥から見えてくる丸いものは朝日。

日が昇ると妖怪たちは顔を隠して逃げ去っていきます。

少し長くなりそうなので続きは次回。

妖怪のことは知っていても、妖怪絵巻を具体的に見ることって意外に無いですよね。妖怪が夜中より集まり、日の出で解散するという物語も初耳です。

妖怪たちの特徴の一つは動植物から転じた妖怪 器物・道具が化けた妖怪が多く登場することです。これは日本人が古来から「万物に神あるいは仏が宿る」「八百万の神」が存在するという思想を持っていることによると言われているそうです。

神がそこかしこにいるのであれば妖怪もいろんなものに宿るのでは?とい考え方ですね。

一神教の国には動植物や道具が妖怪のようなものになる例ないのかな…

今日はここまで。

最後まで読んでいただきありがとうございました。