今日も生きています。

外に出るときはなるべく人から離れて離れてと意識しています。

このソーシャルディスタンス(シング?)や入場規制、平時から美術館などに少しでいいので取り入れたら快適なのではないかと思いました。

東京は一つの施設やイベントに集まる人数が許容量を超えているように感じるときがあります。

画像はパブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=400536より引用

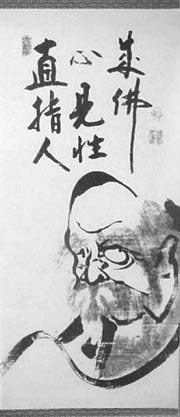

さて、上の作品は白隠 慧鶴(はくいんえかく)の「達磨図」です。

達磨図のように、禅僧が禅の境地を描いた作品のことを「禅画(ぜんが)」と言います。

上の作品に描かれているのが禅宗の祖とされる達磨僧です。

達磨僧は南インドから中国に渡った僧です。

選挙や受験などで願掛けするダルマの由来になった人でもあります。

以前ブログでも取り上げましたのでダルマについてはこちらもご覧ください。

達磨僧が祖で、大乗仏教の一派でもある「禅」は、坐禅の修行が有名です。

室町時代には幕府の庇護の下で日本仏教の一つとして発展しました。

そして武士や庶民などを中心に広まり、各地に禅寺が建てられるようになります。

禅僧により、五山文学や水墨画で文化芸術活動が盛んに行われました。

今日は江戸時代に活躍し、独創的な禅画を描い禅僧

「白隠 慧鶴」(はくいんえかく)

についてみていきましょう。

〇 白隠 慧鶴 (はくいん えかく)

Hakuin Ekaku - http://www.terebess.hu/zen/hakuin/img/52.jpg, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2714722により引用

教えを求める弟子や信者のために、メッセージとして絵を描きます。

〇白隠の人生

1686年に、駿河国原宿(静岡県沼津市原)にあった長沢家の三男として生まれます。

15歳のときに地元の松蔭寺で出家します。

出家のきっかけの一つとして知られる逸話で有名なものとして、母に連れられた寺で聞いた地獄の話に衝撃を受け、その恐れから離れたかったというものがあります。

そして出家した後は各地でいろいろな禅匠に会い、修行を重ねます。

禅修行に疑問を感じ、詩文や書画に没頭した時もありました。

22歳で高僧・大愚宗築(たいぐそうちく)の書に出合い、上手い下手ではなく修行者の人格の表れが心を動かすのだと気づき、それまでの書画はすべて燃やし、修行に専念します。

その後20代の頃に開悟します。

さらに修行を続け、信濃では正受老人に厳しく指弾され、老婆に箒で叩き回されて次の悟りを得ます。

1716年には、松蔭寺に帰郷します。

42歳でコオロギの声を聴き、その時に仏法の悟りを完成しました。

その後地元で布教を続け、衰退していた臨済宗を復興させました。

「駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠」とまで謳われるようになります。

1769年 に松蔭寺にて亡くなります。

〇白隠の作品

「マンガでわかる日本絵画の見かたー美術展がもっと愉しくなる!ー」監修矢島新、誠文堂新光堂出版より引用

白隠の絵画は絵の中に言葉が書き込まれています。

「画賛」(がさん)と言います。

上の絵の中、向かって右側には

「布袋どらをぶちすたすた坊主になる所」

左側には

「来た来た又来た来た、

いつも参らぬ、さひさひ参らぬ、すたすた坊主、

夕べも三百はりこんだ、それからはだかの代参り、

旦那の御祈祷、それ御きとう、ねぎの御きとう、猶御きとう、

一銭文御きとう、なあ御きとう、かみさま御きとう、よひ御きとう」

と書かれています。

「すたすた坊主」というのは、江戸時代の頃、忙しい人々の代わりに神仏にお参りに行くと称して、芸を見せたりしてお金をもらっていた人たちのことです。

この絵の中では、布袋がすたすた坊主となって、人々に功徳を施すところを描いています。

実際に左側の画賛のようなことを唱えながら、自分の体にぴしゃぴしゃ水を掛けながら水垢離(みずごり:神仏に祈願する時に冷水を浴びる行為)などをしていたようです。

白隠はその様子を布袋さんに見立てて描いています。

「三百はりこんだ」というのは「ばくちで負けた」ということ。

尊い存在である布袋がばくちですって一文無しになり、すたすた坊主となって代参りをしてしのいでいます。

「布袋どらをぶち すたすた坊主なる所」というのは、布袋が銅鑼を打ち鳴らしながら、すたすた坊主となって歩き回ると言う意味です。

「どらをぶつ」=道楽のことで、「布袋さんの道楽」=「説法」が過ぎてすたすた坊主になってしまっても、皆さんの福を祈りましょうという解釈ができます。

画賛には

「慈眼視衆生 福壽海無量」

と書かれています。

『法華経』普門品にある「慈眼視衆生、福聚海無量」が元となっていますが、「聚」の字を「壽」字に変え、大きく強調して書かれています。

白隠は他の禅画でも「壽」の文字を使っています。

他では「ながひき」とルビをふり、長寿を意味する「壽」字を晩年まで使いました。

中央に描かれているのは、蛤蜊から出現して蓮華に乗り説法をする観音様です。

観音様の説法をきく人々の頭には、龍王、蟹、蛸、海老、巻貝など海の生物がのっています。(!?)

法華経には観音様がこの世のさまざまな衆生のために、その衆生に応じた姿となって現れ救済してくれるということが示されているそうです。

「唐文宗帝大和五現」という話の中で、蛤蜊を人一倍好んだ文宗帝が、ある時蛤蜊より現れた観音によって一大因縁を悟ったというというものがあり、題名にもある「蛤蜊観音」は、三十三観音の一つであるそうです。

蛤蜊観音は他の作家にも描かれましたが、通常は蛤蜊と観音のみを描いたものが多く、このような聴衆を描き込んだのは白隠オリジナルです。

海の中の観音様みたいで楽しいですね。

個人的にリトル・マーメイドを思い起こしました。

禅の修行のし過ぎがもとでなってしまう病気「禅病」があることを白隠の人生から初めて知りました。うつやノイローゼのようなものであるそうです。

禅の祖と言われる達磨僧は両手足を失うまで坐禅し続けた人。禅の修行というものは厳しいもので、白隠も厳しい修行を続けていたのだろうと推測します。

そういうつらい修行を通して悟りに至った僧が、上の絵のように一見たのしくて歩み寄りやすい禅画を描いていることに白隠の深さを感じます。

経典や歴史的背景を知らないと白隠の絵画の意図を真にキャッチするには難しいかもしれませんが、絵の表現は悟りへの敷居を低くしてくれているようです。

他の人々を救おうという気持ちがこういう作風につながったのかなと思います。

今日はここまで。

次回は仙涯について取り上げます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。