今日も生きてます。

間がだいぶ空いてしまいました。

以前からPCで描いていた絵がやっと完成です。

宇宙をまたにかけて銀河の珍味を売りさばく猫旅商人が、

CHU惑星に住む鼠族の王女にチーズの商談をしている…

という情景です。

たまたま恵比寿で開催されていたイベント「チーズフェスタ」をみにいってから、チーズ好きになりつつあります。

昔は臭くてたまらんと思っていたブルーチーズも、今はうまくてたまらんです。

クリームチーズにパンやはちみつもたまらんです。

さて、この絵がデジタル初作品。

デジタルはアナログのような質感はありませんが、表現媒体が変わっても、今までのアナログ作品とあまり雰囲気変わりません。

簡単に出来上がると思ったら意外に時間をかけてしまいました。

持っているソフトには表現方法の可能性がたくさんありますが、使いこなすにはまだまだ時間がかかりそうだ。

しかし楽しいです。

ということで次はモデル撮影です。

自宅に超超簡易スタジオをつくりました。

(一人で組み立てるのは大変だったぜ!)

あとはモデルだな。

モデル以外にもカメラをもっていろいろなところへ取材に行きたいし、ずっとPCの前で微動だにしないでいましたが、お出かけする日が増えそうです。

わくわくさんです。

さて、久しぶりに

『マンガでわかる「日本絵画」の見かたー美術展がもっと愉しくなる!ー』

を開きました。

間が空いてしまいましたが、ゆるゆると続けていきます。

今日は日本の文字と絵画についてです。

フィンセント・ファン・ゴッホ - 2wF6nM1fOWEp8Q at Google Cultural Institute, zoom level maximum, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13524326による

↑の作品はゴッホ(1853 - 1890)の油彩画です。

梅のモチーフや構図から、日本の浮世絵に影響を受けて描かれたことがよくわかります。

なんの作品に影響を受けたかというと浮世絵師・歌川広重(1797 - 1858)の作品です。

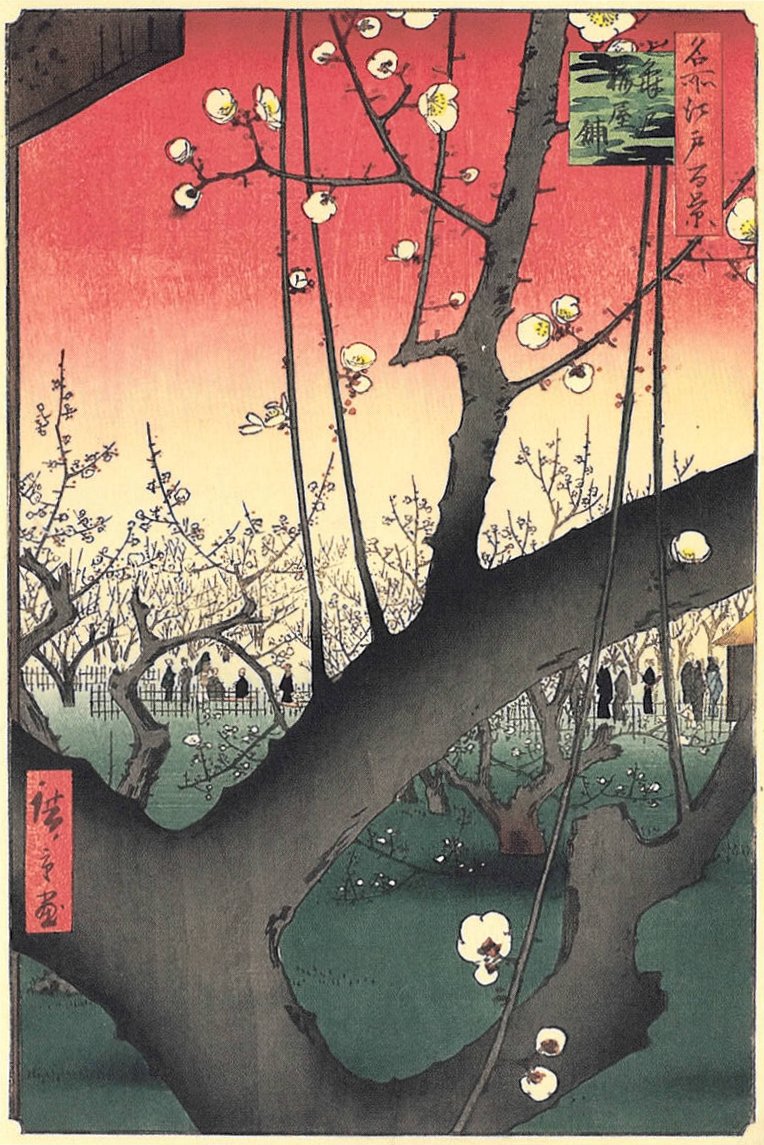

歌川広重 - Honolulu Museum of Art, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=226060による

見比べてみると、ゴッホの模写には歌川広重のオリジナル作品にはない文字(漢字)を絵の周りにフチのように描き加えていることがわかります。

内容は「大黒屋錦木江戸一丁目新~?」と、あまり深い意味はなさそうです。

ゴッホが歌川広重の作品を模写したほかの作品の中でもオリジナルにはない文字(漢字)を描き加えています。

歌川広重 - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=219723による

私たちが筆記体で描かれた英語やフランス語を何となくおしゃれに感じるように(そう思うのは私だけですか?)、当時浮世絵を通して日本の文字を初めて見たゴッホが、漢字をかっこよいと感じたのかもしれません。

西洋では文字と絵の役割がはっきりしていて、絵の中に文字が入ってくる表現も新鮮だったと本中には記されています。(マンガでわかる「日本絵画」の見かたー美術展がもっと愉しくなる!ー)

写実より装飾的な表現が好まれた日本の絵画では、

文字も絵を飾る表現の一つとしてよく絵の中に登場しました。

↑は平安時代末期に作られた装飾経です。

やまと絵で描かれた貴族や庶民の暮らしの上から経文を描いています。

個人的には文字か絵かどちらかの方がよいです。

↑は平清盛が厳島神社に奉納した一品経(いっぽんぎょう)です。

一品経とは、法華経の経典を一品ずつ一巻に仕立てた経巻のこと。

以前ブログで取り上げました。

ラグジュアリー納経&平安美術ー優美さと装飾の極みー - リアル絵描き日記

文字の色が背景に合うように色が変えられています。

不明 - Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7879180による

↑は岩手県の中尊寺大長寿院にある「紺紙著色金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅図

(こんしちゃくしょくこんこうみょうさいしょうおうきょうきんじほうとうまんだらず)」という長い名前の曼陀羅。

画像からはよくわかりませんが、 「金光明最勝王経」という経典の内容を、宝塔の形を描くように写経しています。

粋な表現ですな。

↑も以前ブログで取り上げた作品。

古来日本の絵画や工芸品の装飾の中には、絵の中に文字が忍ばせられているものがあります。

歌の内容を意味するものを描く「歌絵」や、仮名や漢字を景色の中に隠し文字のように描く「葦手(あしで )」など、ひとつの表現となっていました。

日本絵画の作品に文字が入り込むのは、漢字自体が物の形を描いたものから始まった象形文字だったことが関係あるのでは?という説もあるようです。

個人的には文字が絵の中に入っていると違和感があって受け付けません。

なんというか…読んでしまいます。(浮いているように感じる。)

同じ理由で映画の字幕(というか映像に字幕)は苦手。

正直字幕をみていると映像の方を同時に見ることができません。

(吹き替えの声優の声って聞き取りやすくて好き。)

しかし筆記体の横文字はおされに感じます。

最近画数の多い漢字もかっこよく感じるようになりました。

今日はここまで。

亜離蛾斗宇呉挫威魔死汰。

虎麗伽羅喪夜露死苦!!